Biodiversité

Le choix difficile des indicateurs

Alors que l'impact sur la biodiversité est un thème important du

développement durable et qu'il figure dans les critères retenus pour

l'affichage environnemental, la mise au point d'indicateurs de

biodiversité pertinents et facilement utilisables s'avère très complexe.

de la biodiversité ordinaire, celle

qui cohabite avec l’exploitation,

que les réponses sont à apporter.

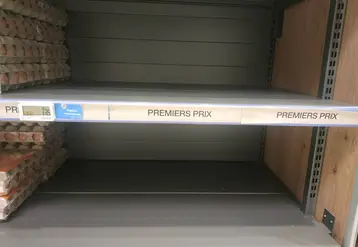

Mesurer l’impact de la filière laitière sur le changement climatique et l’eau représente un grand challenge. Mesurer les impacts sur la biodiversité est encore plus difficile, à cause de la complexité même de la thématique biodiversité. Par souci d’harmonisation des méthodes, dans la lignée de l’empreinte carbone et eau, on serait tenté d’appliquer la méthodologie d’Analyse de cycle de vie (ACV) et d’évaluer ainsi une « empreinte biodiversité » des produits laitiers. La biodiversité a récemment été intégrée comme catégorie d’impact des analyses de cycle de vie et s’estime sous l’aspect perte de biodiversité due à l’occupation de la surface considérée. Les scientifiques spécialistes des ACV reconnaissent que les indicateurs proposés à ce jour sont très incomplets et que la méthode de caractérisation et de pondération reste à construire. En effet, les méthodes développées dans cette optique, essentiellement basées sur l’abondance des espèces sur une surface donnée, principalement les plantes, restent trop partielles pour obtenir un consensus scientifique. Les valeurs obtenues ne permettent pas de différenciation suivant la richesse des territoires. Et, étant donné le grand nombre d’espèces sur un même territoire, des comptages exhaustifs sont impossibles à réaliser. De plus, le résultat est exprimé en valeur absolue par rapport à une végétation naturelle de référence ce qui ne reflète pas la biodiversité spécifique à la zone étudiée. La biodiversité est un enjeu extrêmement variable selon la localisation géographique et l’échelle de temps considérée. Celle-ci a besoin d’espace pour s’exprimer. La réduire à une estimation par kilo de produit, comme cela serait le cas d’une ACV, est quelque peu contradictoire.

PROJET INDIBIO : CONSTRUIRE UN INDICATEUR GLOBAL

Une autre manière d’aborder la biodiversité serait la mesure indirecte à l’échelle de l’exploitation. C’est la voie que la filière laitière française a choisi d’approfondir en participant au Casdar « Indibio » (Identification et validation d’INDIcateurs pertinents relatifs aux pratiques agronomiques et aux infrastructures agro-écologiques permettant d’évaluer la BIOdiversité dans les systèmes d’exploitation d’élevage). Ce projet est porté par l’Institut de l’élevage, avec en complément une thèse Cniel/Inra/Idele dont l’objectif est de comprendre les effets des infrastructures agroécologiques sur la biodiversité végétale des prairies en fonction de la pression exercée par les pratiques agricoles. « L’agriculture dispose de réels leviers en faveur de la biodiversité, parce qu’elle est gestionnaire d’espaces et que son activité induit des services environnementaux dont bénéficie la collectivité », constate Vincent Manneville, chargé de la biodiversité à l’Institut de l’élevage. Mais bien souvent, les actions en faveur de la biodiversité se limitent à des actions ponctuelles orientées vers la préservation d’espèces remarquables. C’est surtout au niveau de la biodiversité ordinaire, celle qui cohabite avec l’exploitation, que les réponses sont à apporter. La finalité du projet IndiBio est de construire un indicateur global intégrant trois échelles spatiales à savoir : le territoire pour caractériser le niveau de complexité paysagère, l’exploitation pour identifier les pratiques attachées au système de production et la parcelle pour vérifier le rôle de maintien de la biodiversité joué par les surfaces semi-naturelles comme la prairie permanente ou naturelles comme la haie. « Ne serait-il pas plus raisonnable de parler du contexte de milieu dans lequel la production de lait se réalise, complété par une approche sur la réciprocité de services écologiques rendus entre la production laitière et l’écosystème », s’interroge Vincent Manneville. Des propositions devraient être faites dans ce sens d’ici juin 2013.

DÉCHIFFRER LE PROJET INDIBIO

o La première étape du projet a été d'identifier des variables indicatrices d'état de la biodiversité (choix des espèces étudiées) et des variables indicatrices de pression sur la biodiversité (niveau de fertilisation azotée, mode d'exploitation...). Six groupes d'organismes intéressants pour les services écologiques qu'ils rendent ont été retenus comme indicateurs d'état de la biodiversité (flore, vers de terre, orthoptères, bourdons, chauve-souris, oiseaux). Certains sont inféodés au milieu et dépendants des pratiques agricoles (vers de terre), d'autres plus mobiles sont liés au maillage des infrastructures agro-écologiques et donc à la complexité paysagère. Des comptages ont été faits dans trois régions climatiques, dans 36 fermes d'élevage.

o La 2e étape, actuellement en cours, vise à établir les interactions entre les composantes du paysage (les infrastructures agro-écologiques), les pratiques sur l'exploitation et l'abondance, la richesse spécifique et les stratégies d'adaptation des espèces étudiées. Ces travaux doivent permettre d'identifier des actions simples et pragmatiques pour maintenir un agro-écosystème de qualité au service de la production laitière.