Recherche et développement : L’Inrae parle des nouvelles valorisations de la biomasse

L’Inrae est impliqué dans de nombreux projets de transformation de la biomasse en molécules et matériaux innovants. Le centre Pays de la Loire travaille par exemple sur le développement de caoutchouc en peau de tomate et l’utilisation de fibres de lin dans l’industrie automobile.

La feuille de route Inrae 2030 décline cinq orientations stratégiques, dont l’une vise à développer « une bioéconomie basée sur une utilisation sobre et circulaire des ressources ». Dans l’objectif « zéro émission nette » de gaz à effet de serre d’ici à 2050, l’économie circulaire de la biomasse renouvelable apparaît essentielle. C’est pour faire un point sur la recherche et les innovations en matière de matériaux et de molécules issues de cette biomasse que l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (Inrae) a convié la presse le 20 septembre 2022 sur son centre Pays de la Loire de Nantes. Deux unités de recherche y travaillent à améliorer la qualité et les fonctionnalités des agro-ressources natives et à développer de nouvelles fonctionnalités à travers leurs transformations alimentaires (mousses liquides, solides alvéolaires, émulsions, gels, films, particules…) ou non alimentaires (matériaux biosourcés composites).

La peau de tomate a de la ressource

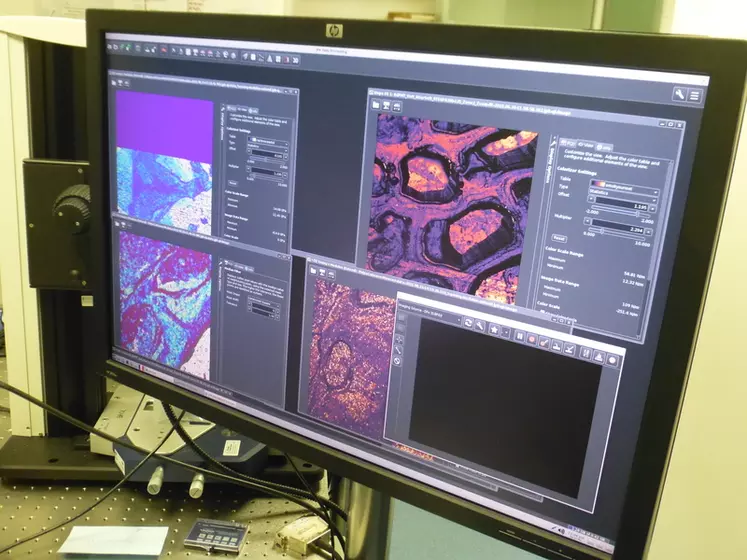

Au sein de l’unité de recherche biopolymères, interactions, assemblages, Bénédicte Bakan et son équipe travaillent sur la cuticule des plantes, notamment des tomates, et son rôle de protection. À partir de drêches industrielles issues de conserverie de tomate (fournies par le groupe coopératif Uniproledi), et en partenariat avec la société d’agro-fournitures SDP, un procédé de bioraffinerie a été développé par Inrae pour extraire dans de bonnes conditions de rendement et de pureté des acides gras hydroxylés de cutine de tomate. Une fois formulées, ces molécules extraites ont montré un potentiel pour la protection des cultures contre leurs bioagresseurs. Ce projet vise maintenant le transfert à l’échelle industrielle du procédé de bioraffinerie et l’évaluation des performances de ces molécules pour stimuler les défenses des plantes et protéger différentes cultures (colza, maïs, blé, pommier, vigne…).

L’aspect hydrophobe, insoluble et l’élasticité de la peau de tomate présentent d’autres intérêts. Les scientifiques d’Inrae sont ainsi parvenus à élaborer un caoutchouc 100 % naturel et biodégradable à partir de cette cuticule. « Nous avons déposé un brevet. Nous en sommes au stade de maturation et sommes en discussion avec un industriel qui souhaite intégrer ces monomères dans son procédé », précise Bénédicte Bakan. Une application en emballage alimentaire est envisagée. La quantité de peaux de tomate disponible étant limitée, ces utilisations seront dirigées vers des marchés à forte valeur ajoutée. Il en est autrement d’une autre partie de la tomate, les tiges, bien plus abondantes et de plus en plus valorisées dans des petits produits de maraîchage (tuteurs, porte-bouquets, par exemple). Associés à hauteur de 40 % à un polymère biodégradable, les pieds de tomates retrouvent de cette façon une seconde vie dans leur milieu d’origine. « Les gisements sont énormes, avec des dizaines de milliers de tonnes de tiges en Bretagne et Pays de la Loire », relève Johnny Beaugrand.

Le lin, une fibre durable

Ce dernier, directeur de recherche à l’Inrae de Nantes, travaille aussi à la substitution de matériaux pétrosourcés par des matériaux durables utilisant les fibres de lin. La filière peut s’appuyer sur les leçons de l’histoire pour prouver la durabilité technique de la fibre : des fibres égyptiennes vieilles de 4 000 ans ont été étudiées et conservent « de très bonnes performances mécaniques », indique le chercheur. Ces propriétés ne laissent pas indifférents des secteurs comme le maraîchage, l’automobile, le nautisme ou encore le bâtiment, dans un contexte réglementaire durci et donc porteur.

L’Inrae a participé, dans le cadre du projet européen Flower, à la conception d’un prototype de garniture de pavillon automobile intégrant du voile de lin léger en substitution aux fibres de verre. L’équipementier automobile Howa Tramico est partenaire de ce projet, intéressé par un produit plus léger, avec les mêmes propriétés d’usage et un impact environnemental réduit. D’autres valorisations en composite biosourcé du lin textile, dont la France est le premier producteur mondial, sont également bien avancées.

Appréhendant un champ évidemment bien plus vaste que ces quelques exemples, Monique Axelos, directrice scientifique alimentation et bioéconomie à l’Inrae, a plaidé dans son exposé pour une utilisation « raisonnée » de la biomasse, dans un environnement riche en « tensions ». La priorité donnée à l’alimentation dans l’usage des terres, les besoins en eau et en énergie, la restitution du carbone au champ, sont des facteurs à prendre en compte pour assurer le lien entre bioéconomie et agroécologie, a-t-elle estimé.

L’oléiculture, un gisement de sous-produits trop peu exploité

La filière oléicole illustre tout le potentiel d’exploitation d’une biomasse importante, mais aussi les difficultés à l’organiser. Chercheuse à l’Inrae de Montpellier, Mechthild Donner a travaillé sur la valorisation circulaire des déchets et sous-produits de la chaîne de l’huile d’olive. En Europe, nous apprend-elle, ces déchets (branches, bois, feuilles, fleurs, grignons, margines, noyaux) pèsent 22 millions de tonnes à l’année. Ils sont encore trop souvent brûlés ou rejetés dans l’environnement. Leur traitement nécessite des investissements importants et leur collecte représente un défi logistique. Ces déchets sont en effet volumineux, saisonniers et dispersés sur le territoire. Des filières circulaires pour des applications à forte valeur ajoutée se sont néanmoins mises en place : Aveo transforme la biomasse en énergie pour alimenter des hôtels au Maroc ; Elayo Group produit en Espagne des aliments et cosmétiques haut de gamme à base de graines d’olive ; Méditerranée Environnement utilise des noyaux concassés dans ses pelouses artificielles… Des initiatives, relève Mechthild Donner, qui souffrent d’une communication et d’un marketing insuffisants.