Viande bovine : anticiper les dynamiques de cheptel pour limiter la baisse de production d’ici à 2035

Quels que soient les scénarios projetés par l’Idele, la décapitalisation des cheptels à l’œuvre conduira à une baisse de la production française de viande bovine à horizon 2035. Seul l’actionnement combiné de deux leviers, la stabilisation du cheptel et la relocalisation de l’engraissement, peut laisser entrevoir la préservation de ce vivier à long terme.

Quels que soient les scénarios projetés par l’Idele, la décapitalisation des cheptels à l’œuvre conduira à une baisse de la production française de viande bovine à horizon 2035. Seul l’actionnement combiné de deux leviers, la stabilisation du cheptel et la relocalisation de l’engraissement, peut laisser entrevoir la préservation de ce vivier à long terme.

« Nous avons pu constater que les évolutions d’abattage ne suivaient pas mécaniquement les mouvements de cheptel, observe Matthieu Repplinger, responsable des études de marché à l’interprofession du bétail et des viandes (Interbev), lors de la journée Grand Angle Viande le 29 novembre 2023 à Paris. En effet, « malgré l’érosion des cheptels allaitant et laitier - entamée respectivement depuis sept et neuf ans - la production de viande bovine s’est longtemps plutôt bien tenue, jusqu’à fléchir brutalement à partir de 2022. Nous étions conscients qu’une baisse d’abattage allait arriver, mais nous ne savions pas quand. Un certain nombre d’acteurs de l’aval s’étaient alors sentis pris de court », poursuit le spécialiste.

Afin de mieux anticiper les changements à venir, l’Institut de l’élevage (Idele), commandité par Interbev, a travaillé à l’élaboration d’un outil de modélisation pour suivre le chemin parcouru du cheptel à la production et identifier conjointement des leviers efficaces dans l’objectif de préserver notre souveraineté alimentaire.

Plusieurs scénarios explorés

Les experts ont testé plusieurs hypothèses, en jouant sur deux paramètres clés : les évolutions de cheptel et l’orientation des animaux. À horizon 2035, le scénario « tendanciel », qui prend comme éventualité le maintien déjà constaté de la relocalisation de l’engraissement en France, projette un repli de 15 %, pour le cheptel allaitant et de 14 %, pour le cheptel laitier. En consolidant ces perspectives déclinées pour chaque type d’animaux (lire le grand encadré), « on s’attend ainsi à une baisse des abattages plus conséquente que celle du cheptel, à 17 % (730 000 têtes) et une baisse des exportations moindre de 6 % (-93 000 têtes), qui s’explique par la progression attendue des exportations de veaux laitiers compensant partiellement le fort repli des exportations de broutards allaitants », rapporte Hélène Fuchey, économiste à l’Idele.

Parmi les autres hypothèses explorées, le scénario « décapitalisation 2020-2022 », qui s’appuie sur le rythme accéléré de décapitalisation observé entre 2020 et 2022, conduit à un déclin du cheptel allaitant de 31 % et du cheptel laitier de 23 %. La baisse de production serait quant à elle la plus marquée - 33 % à l’horizon 2035 - entamant donc grandement la capacité à fournir le marché français.

Deux leviers complémentaires à activer

D’autres hypothèses - la « stabilisation » du cheptel et la « relocalisation de l’engraissement » - laissent entrevoir des baisses de production moins marquées, mais actionnées de façon isolée, elles ne permettent pas de maintenir les niveaux historiques d’abattages. En effet, « l’éventualité d’une stabilisation du cheptel reproducteur, qui se traduirait par l’arrêt des sorties des vaches et génisses issues de la décapitalisation, amputerait la production à court terme », explique Matthieu Repplinger. De l’autre côté, « l’engraissement local permettrait, certes, dans un premier temps, de pallier la baisse de production, mais pas de l’enrayer sur le moyen terme », souligne-t-il. Ainsi, seule la combinaison des deux leviers d’action, sur les cheptels et l’engraissement, permet d’envisager un maintien durable de la production, se traduisant par une baisse des abattages plus modérée de l’ordre de 7 %.

« Une rupture dans l’approvisionnement causée par la stabilisation du cheptel mère ne peut être compensé que par la renationalisation partielle de l’engraissement », analyse Matthieu Repplinger, de la section bovine d’Interbev.

Sur le volet génétique, « un autre levier à activer concerne la productivité », évoque Laurent Griffon, directeur de Races de France. Ce dernier identifie de belles marges de manœuvre rien qu’en diminuant le taux de mortalité et les pertes embryonnaires, avec un génotypage plus systématisé des mâles de monte naturelle (recherche de gènes d'intérêt). « Et c’est sans compter sur l’amélioration de la précocité et des intervalles vêlage vêlage », ajoute-t-il.

Pour Maryvonne Lagaronne, éleveuse dans les Pyrénées-Atlantiques et présidente du comité de filière bovins viande à l’Idele, « d’autres enjeux tels que la gestion sanitaire et l’adaptation au changement climatique mériteraient d’être approchées dans les prospectives à venir ». De la même façon, « on doit intégrer notre capacité à préserver la ressource fourragère, élément déterminant pour sécuriser le cheptel », note-t-elle.

Les variations des effectifs de vaches ne se traduisent pas directement dans les tonnages de viande produits

1. Le passage du cheptel reproducteur au disponible en veaux

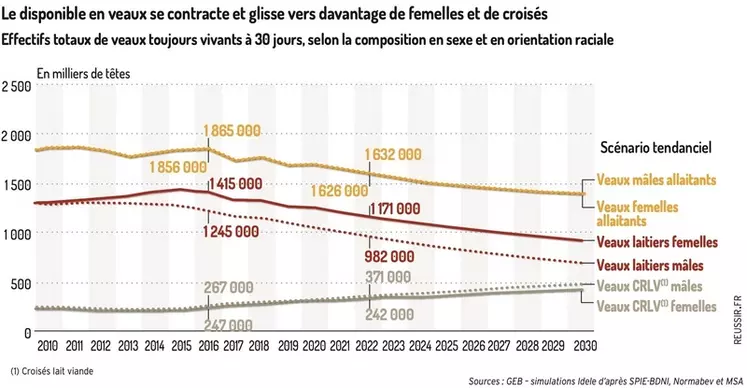

En s’appuyant sur la démographie des éleveurs allaitants et laitiers, et grâce à la liaison des données MSA avec les effectifs de vaches connus en BDNI, les cheptels attendus pour les années 2022 à 2030 ont pu être projetés. « À partir de cette étape, nous avons estimé le nombre de veaux nés et toujours vivants à 30 jours par le biais des performances (fertilité, mortalité) et des choix de reproduction (croisement, sexe-ratio) », détaille Hélène Fuchey. En se référant à leur niveau moyen des années antérieures, les experts supposent pour les deux cheptels un taux de fertilité apparent (vêlage/vaches au 1er janvier), une prolificité et une mortalité stables dans le temps.

En revanche, en allaitant, si le recours à la semence sexée reste anecdotique et la part de mâles, inchangée depuis 2010 (autour de 51 %), les pratiques de sexage et de croisement dans les troupeaux laitiers connaissent un développement majeur en élevage laitier. Ainsi, en combinant l’ensemble de ces hypothèses, le disponible en veaux connaîtrait une baisse comparable à celle du cheptel (-12 %, soit 733 000 têtes en moins), mais avec davantage de femelles et de croisés.

2. L’orientation par les éleveurs vers les débouchés possibles

Interbev et l’Idele se sont ensuite penchés sur l’orientation du disponible de veaux par les éleveurs, qui influe directement la temporalité et les volumes de viande produits. Pour les mâles allaitants, « on observe depuis 2021 une légère réorientation vers l’engraissement en France, au détriment de l’export de broutards. Le manque de disponibilités en mâles et la relative stabilité des effectifs engraissés en jeunes bovins (JB) sur notre sol réduisent mécaniquement la part d’animaux destinés à l’exportation », explique Matthieu Repplinger. Si on vient à maintenir ces équilibres de la cohorte 2021, à horizon 2030, les abattages de mâles allaitants sont attendus en baisse de 9 % (-73 000 têtes) et les exportations, en diminution plus marquée, de 14 % (-104 000 têtes).

S’agissant des mâles de type laitier, leur orientation connaît une évolution quasi linéaire depuis plus d’une décennie, en lien avec la fin des quotas laitiers en 2015. Les filières françaises d’engraissement s’érodent, au profit de l’exportation. En considérant la poursuite de ces tendances, la modélisation conduit à une hausse de 38 % des exports de veaux laitiers entre 2022 et 2030, qui s’explique par la réduction de production en France de 23 %, pour les veaux de boucherie, et de 37 %, pour les JB laitiers. Cependant, « les discussions en cours au niveau européen sur la réglementation relative au transport des animaux seront déterminantes pour le maintien de ces équilibres sur le territoire », soulèvent les experts.

Du côté des femelles allaitantes, l’évolution de leur orientation recoupe les dynamiques de l’érosion du cheptel en cours. « La différence entre taux de renouvellement et de réforme traduit l’évolution du cheptel reproducteur d’une année à l’autre - négative donc depuis 2017 », développe l’étude. Selon ces hypothèses, les abattages de vaches de réforme devraient poursuivre la baisse enclenchée en 2022, jusqu’à atteindre -20 % à horizon 2030.

3. Le nombre de bovins abattus suivant les différentes cohortes

L’orientation de chacune des cohortes de naissances vers les différentes productions des années suivantes constitue la production globale issue des cheptels bovins. Ces projections intègrent la hausse générale des poids de carcasse, conformément à la tendance observée entre 2016 et 2022. « À l’exception des bœufs qui s’allègent du fait des pratiques de rajeunissement, les poids de carcasse augmentent de 0,9 % par an pour les jeunes bovins de type viande et les vaches allaitantes, ou de 0,5 % pour les vaches laitières », confirme l’étude.

Les prévisions 2024 donnent de l’espoir

La production française de viande bovine devrait reculer de 1,2 % en 2024 (à 1,282 Mtéc), une chute qui ralentirait après « deux années consécutives de baisse de l’ordre de 5 % », selon les prévisions d'Idele publiées le 19 janvier 2024. Principale explication : la décapitalisation « a décéléré courant 2023 », pour les bovins viande comme pour les bovins lait. « Ce ralentissement pourrait se poursuivre en 2024 pour se situer en fin d’année à -1,7 % » pour les vaches allaitantes. Idem en vaches laitières (-1,6 %).