Bâtiment d'élevage : « Nos vaches aubrac s’accommodent bien aux logettes conçues pour les laitières »

À l’EARL des Bachoux, à Valuejols dans le Cantal, soixante-dix vaches aubracs ont remplacé depuis 2022 les montbéliardes dans la stabulation. Le bâtiment a peu changé, conservant ses logettes sur caillebotis et aire raclée sans que cela gêne les bovins allaitants.

À l’EARL des Bachoux, à Valuejols dans le Cantal, soixante-dix vaches aubracs ont remplacé depuis 2022 les montbéliardes dans la stabulation. Le bâtiment a peu changé, conservant ses logettes sur caillebotis et aire raclée sans que cela gêne les bovins allaitants.

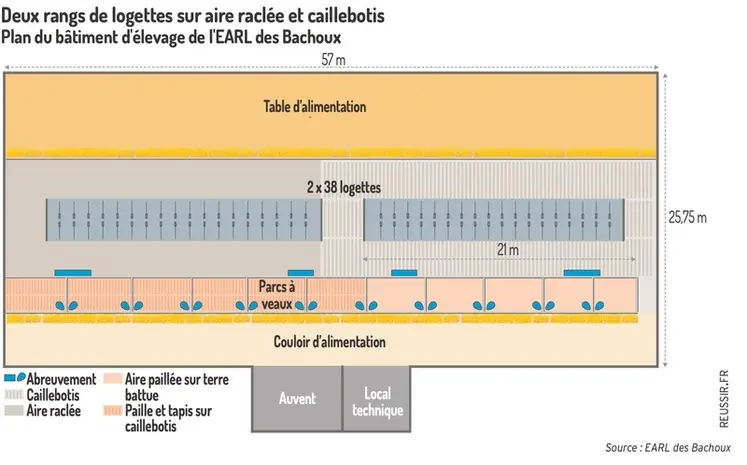

Les vaches aubracs ont remplacé, depuis 2022, les montbéliardes dans la stabulation de l’EARL des Bachoux, à Valuejols dans le Cantal. Le bâtiment, lui, n’a presque pas changé. Construit en 2009, il abrite une aire d’exercice avec deux rangs de 38 logettes en vis-à-vis initialement conçus pour les laitières. Lorsqu’elle décide de se convertir à l’élevage allaitant, Marie-Anne Chastel, éleveuse, n’hésite pas une seconde à garder la stabulation en l'état. « Les aubracs s’en accommodent très bien, affirme-t-elle, y compris pour les vêlages. » Les naissances, groupées sur octobre et novembre, ont toutes lieu en bâtiment. « Cela ajoute de la surveillance, mais il est plus facile pour intervenir en cas de problème. »

« J’ai adopté le caillebotis »

La partie plus ancienne du bâtiment comprend une aire raclée en béton. Mais pour l’agrandissement en 2020, Marie-Anne Chastel a opté pour le caillebotis. « La fosse extérieure de 600 m3 ne suffisait pas à stocker les effluents avec l’agrandissement du troupeau. L’installation de la fosse sous caillebotis a augmenté de 450 m3 la capacité de stockage des effluents tout en raisonnant les coûts », explique l’éleveuse. La juxtaposition des deux systèmes appelle la comparaison. « J’y suis allée à reculons, mais finalement, j’ai adopté le caillebotis. Si j’avais le choix, j’en mettrais partout : les vaches sont plus propres, il n’y a jamais de problème de casse ou de gel… et contrairement à la fosse extérieure non couverte, il n’y a aucun danger », appuie Marie-Anne Chastel, avant d’illustrer : « Si une vache donne naissance dans la stabulation à un veau léger et peu vif, celui-ci pourrait facilement se faire emporter par le racleur. » Pour prévenir les accidents, l’éleveuse surveille avec attention les naissances et déplace dans les boxes de vêlage les vaches prêtes à vêler. Et reste dans le bâtiment pendant le passage du racleur, trois fois par jour à vitesse lente.

Lire aussi | Les atouts du caillebotis pour les vaches allaitantes

Les parcs à veaux bordent la stabulation. Ils sont paillés à la demande, et dans l’extension du bâtiment, la litière repose sur des caillebotis munis de tapis à trou. Le tapis laisse passer l’urine et les éventuelles fuites d’eau des abreuvoirs, tout en retenant la paille. « La litière est plus sèche. Je vois vraiment la différence sur la santé des veaux : ceux sur caillebotis déclarent beaucoup moins de problèmes de nombrils. Il y a aussi moins de panaris », décrit Marie-Anne Chastel. Les veaux circulent librement entre les parcs et la stabulation via les passages à veaux. Ceux-ci ne sont fermés qu’entre la distribution de la ration des mères et la fin du passage du racleur suivant le repas.

Un couloir de 3,50 m de large à l’arrière du cornadis

Avec deux rangs de 38 logettes pour 70 vaches, la bonne circulation des animaux est cruciale pour que chacune puisse accéder à l’abreuvement, aux cornadis, et au couchage. « C’est d’autant plus important avec les aubracs, car elles ont un tempérament plus vif que les montbéliardes. En revanche, peut-être à cause des cornes, la hiérarchie sociale s’installe plus rapidement », observe Marie-Anne Chastel. L’aire d’exercice forme un couloir en O de 3,50 m de large à l’arrière du cornadis et 2,80 m de l’autre côté. Un passage double a également été aménagé au milieu du bâtiment pour une meilleure circulation du bâtiment. Les points d’eaux sont nombreux. « J’ai opté pour quatre bacs abreuvoirs à petit volume. Ils sont mieux répartis dans le bâtiment, ce qui limite la compétition. Et si un bac est souillé, je peux le vider sans gaspiller trop d’eau », précise l’éleveuse. Grâce au débit d’eau important, les bacs se remplissent rapidement entre chaque passage. Les déplacements humains ne sont pas négligés. Un espace de près d’un mètre sépare les logettes en vis-à-vis et permet d’arpenter la longueur de la stabulation.

S’adapter aux bêtes à cornes

Ayant choisi de conserver les cornes des aubracs, l’éleveuse a dû changer les 77 places de cornadis. À 1 200 euros l’unité, ceux-ci représentent le principal poste de dépenses du projet d’adaptation du bâtiment, en pleine flambée des coûts des matériaux. Aux cornadis s’ajoutent des barrières supplémentaires. « Les barrières pour vaches sans cornes disposent de quatre barres horizontales. Sur la même hauteur, il y en a cinq pour les vaches à cornes, afin de leur éviter de passer la tête et de rester coincées », explique Marie-Anne Chastel. Plutôt que de remplacer toutes les barrières du bâtiment, l’éleveuse fixe des panneaux en PVC pour empêcher le passage à travers celles qui ne sont pas adaptées. « Les panneaux bloquent aussi les courants d’air, surtout près des sorties du racleur et à côté des veaux », ajoute-t-elle.

Le bloc de traite a été entièrement démantelé et revendu, de même que le système de distribution automatique de concentrés. Ne reste qu’un pan de mur entre la stabulation et les parcs à veaux d’un côté du bâtiment. « Nous avons réinvesti l’espace en aménageant des parcs à veaux », retrace Marie-Anne Chastel. Les brosses, elles, sont restées. « On en voit moins souvent en élevage allaitant, pourtant il y a toujours une vache en train de se gratter », sourit l’éleveuse.

Marie-Anne Chastel a réalisé la majorité des travaux en autoconstruction : casser la salle de traite, réaliser la maçonnerie, poser les cornadis, décaler les logettes. Malgré tout, la facture s’élève à 44 000 euros, dont 28 000 euros de tubulaires et 16 000 euros de maçonnerie. Un dossier de demande de subvention a été déposé en novembre 2023.

Le bâtiment des génisses, situé à proximité, n’a pas changé. Il loge à l’attache les douze génisses de renouvellement, deux taureaux, quelques vaches aubracs vides et huit montbéliardes devenues tantes nourrices.

L’isolation de la toiture protège des écarts de température

La toiture du bâtiment d’élevage de l’EARL des Bachoux est isolée par des panneaux sandwich de 4 cm d’épaisseur. Plus confortable pour l’éleveuse en hiver, l’isolation protège surtout les bovins des écarts de température au printemps, avant la sortie à l’herbe fin mars ou début avril. Ceux-ci peuvent atteindre une vingtaine de degrés, puisqu'à cette époque de l’année, les nuits encore froides succèdent aux après-midi douces où le soleil chauffe le bâtiment. Une situation que le changement climatique tend à rendre plus fréquente.

En 2025, Marie-Anne Chastel ajoute à la toiture des panneaux photovoltaïques, dont la revente d’électricité viendra compléter le revenu de l’exploitation.

Deux rangs de logettes sur aire raclée et caillebotis

« Bien dimensionner les logettes et l’aire d’exercice »

« L’EARL des Bachoux démontre que l’élevage allaitant s’adapte très bien aux logettes, à condition de bien dimensionner la stabulation pour assurer le confort des bovins. Chaque vache doit pouvoir accéder au couchage. L’arrêtoir au sol sert de repère à la vache pour se coucher dans la logette sans trop avancer, et la barre au garrot lui permet de se positionner quand elle est debout. L’aire d’exercice dispose d’un passage en pignon et d’un passage entre les rangs de logettes suffisamment larges pour permettre les croisements. Ainsi, les bovins ont toujours une échappatoire et ne se retrouvent pas coincés dans un cul-de-sac. Ces passages sont équipés de bacs à eau, auxquels les vaches peuvent facilement accéder.

Sur cette exploitation, la reproduction se fait en monte naturelle au pâturage. En cas de mise à la reproduction dans un bâtiment à logettes, il peut être judicieux d’isoler le taureau dans une case paillée pour les saillies.

Enfin, le choix d’un système lisier permet de réaliser des économies en pailles, non négligeables sur cette exploitation qui ne cultive aucune céréale et doit acheter toute sa litière. Le petit plus pour la propreté : sur caillebotis, un espace de 5 cm de haut entre l’arrière de la logette et le caillebotis évite l’accumulation de lisier au pied des logettes. »