La prairie comme ressource naturelle

Basé quasi exclusivement sur le pâturage, l’élevage ovin néo-zélandais est très compétitif au niveau mondial, même s'il souffre de revenus bas par rapport à ceux du lait.

Basé quasi exclusivement sur le pâturage, l’élevage ovin néo-zélandais est très compétitif au niveau mondial, même s'il souffre de revenus bas par rapport à ceux du lait.

Avec ses précipitations abondantes bien réparties sur l’année et ses températures douces, associées à de faibles amplitudes thermiques, la Nouvelle-Zélande présente des conditions très favorables à la pousse de l’herbe. Celle-ci y est continue et peut atteindre 12 à 13 tonnes de matière sèche par hectare et par an dans les zones de plaines (et plus encore en zones irriguées). Les sols, d’origine volcanique et riches en matières organiques, y sont en outre plutôt portants, et le parcellaire groupé, ce qui facilite le pâturage des animaux.

Les prairies représentent ainsi près de 75 % de la surface agricole néo-zélandaise, soit environ 11 millions d’hectares. Il s’agit en grande majorité de prairies à base de ray-grass et trèfle blanc, renouvelées tous les 10 ans en moyenne dans les zones de plaines (tous les 20 ans en zones de montagne).

Des troupeaux de 1 500 brebis en moyenne

Lors du dernier recensement agricole, en 2012, 22 % des exploitations néo-zélandaises, soit environ 13 000, étaient spécialisées ovins viande ou mixtes ovins-bovins viande. Elles occupaient 55 % de la surface agricole du pays et 64 % des surfaces en herbe.

Les exploitations spécialisées ovins viande détiennent plus de la moitié des effectifs ovins du pays (52 %) avec 1 476 brebis et agnelles saillies en moyenne par exploitation. 58 % de ces exploitations ont une taille supérieure à 100 ha et 10 % dépassent les 1 000 ha de SAU. On trouve ces exploitations principalement dans l’île du Sud et dans la région de Manawatu-Wanganui dans l’île du Nord.

Les exploitations mixtes ovins-bovins viande détiennent 39 % des effectifs ovins et 45 % des effectifs de bovins allaitants (1 523 brebis et agnelles saillies et 105 vaches allaitantes en moyenne par exploitation). Dans ces structures, généralement de grande taille (héritage de l’histoire pionnière du pays), l'association de ces deux types élevages, bovin allaitant et ovin, permet une meilleure gestion des pâturages. Ces exploitations sont plus présentes dans l’île du Nord et dans le Canterbury dans l’île du Sud.

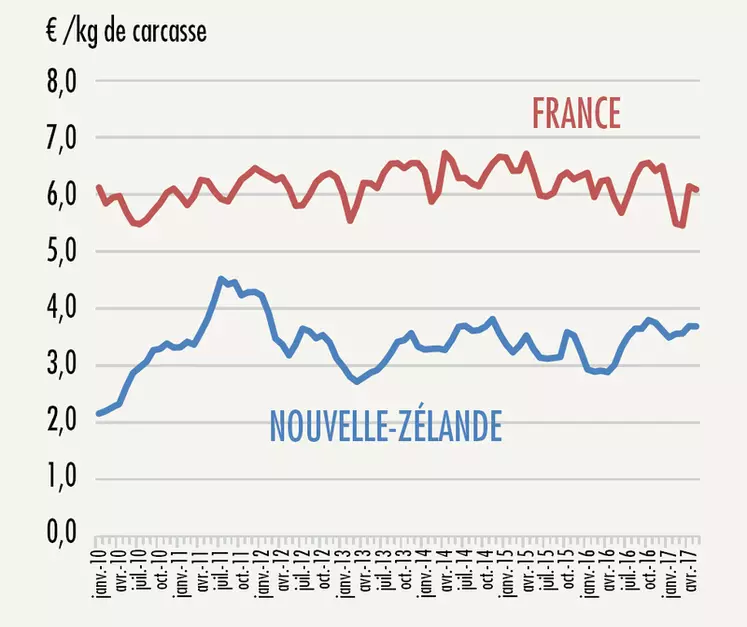

Un prix à la production 1,5 à 2 fois inférieur au cours français

Le prix à la production de l’agneau en Nouvelle-Zélande évolue de façon saisonnière avec le niveau des abattages (baisse en début d’année au moment du pic d’abattage, hausse pendant le creux d’abattage hivernal). Avec plus de 85 % de la production exportée, ce prix est également très dépendant des évolutions du marché mondial et des variations des taux de change.

Converti en euros, il oscille en moyenne entre 3 et 4 €/kg de carcasse, un prix bas rendu possible par les faibles coûts de production des systèmes néo-zélandais. L’écart est ainsi de 3 €/kg de carcasse entre le prix néo-zélandais (3,3 €/kg en moyenne en 2016) et le prix français (6,2 €/kg en moyenne en 2016). Autrement dit, le tarif français est en moyenne 1,5 à 2 fois plus élevé que le tarif néo-zélandais. Un agneau de 18 kg de carcasse rapporte ainsi en moyenne à l’éleveur entre 40 et 80 € (60 € sur l'année 2016) en Nouvelle-Zélande, contre 100 à 120 € en France.

Des revenus fluctuants, nettement moins élevés qu’en lait

Malgré ces coûts de production limités, les revenus des exploitations ovines néo-zélandaises restent relativement bas comparés à d’autres productions. Ainsi, le revenu annuel moyen d’un éleveur ovin est de 39 000 € par UMO familiale sur la période 2010-2016 (20 000 € en moyenne/UMO sur la période 2000-2010). Dans le même temps, les revenus laitiers atteignaient le double voire le quadruple, selon les années. Ces revenus sont en outre très fluctuants d’une année sur l’autre selon l’évolution des contextes néo-zélandais et mondial. Sur les quinze dernières années, le revenu moyen annuel des exploitations ovines néo-zélandaises a ainsi atteint un minimum de 3 000 € sur la campagne 2007-2008 (chute des prix à la production liée à l’afflux d’ovins dans les abattoirs pour cause de sécheresse) et un maximum de 57 000 € par UMO familiale sur la campagne 2011-2012 à cause du sursaut des prix à la production en lien avec une forte demande mondiale et des disponibilités néo-zélandaises réduites.

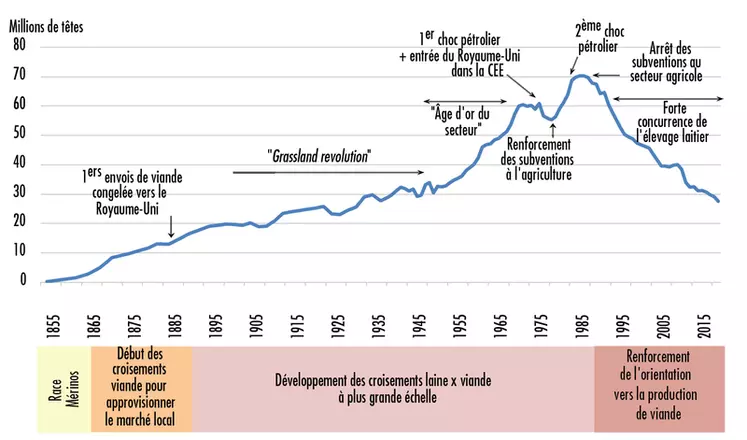

Un âge d'or après guerre

Suite à l’introduction de la race mérinos dans le pays en 1832, l’élevage ovin néo-zélandais s’est d’abord spécialisé dans la production de laine, destinée à l’export vers le Royaume-Uni. À partir des années 1880, le développement de la réfrigération a permis le démarrage des exportations de carcasses congelées vers le marché britannique. Les croisements laine et viande se sont alors multipliés à plus grande échelle, orientant peu à peu les races ovines néo-zélandaises vers la production de viande. La première moitié du XXe siècle a ensuite été marquée par d'importants travaux pour améliorer la productivité de l’agriculture (modernisation des techniques, promotion de l’irrigation, recours croissant à la fertilisation, etc.). Le secteur ovin a alors connu son « âge d’or », profitant notamment du dynamisme du débouché britannique dans les trois décennies suivant la Seconde Guerre mondiale. Mais l’entrée du Royaume-Uni dans la Communauté économique européenne en 1973, le premier choc pétrolier et la chute du prix de la laine au début des années soixante-dix ont fortement entamé la rentabilité de la production ovine néo-zélandaise. Jusqu’au milieu des années quatre-vingt, les subventions publiques à l’agriculture ont toutefois maintenu le secteur à flot et permis d’augmenter le cheptel, malgré la hausse des coûts de production et la baisse des prix de vente. La suppression de ces aides, en 1984, en pleine crise économique, a mis brutalement fin à la capitalisation et depuis, le cheptel ovin néo-zélandais n’a cessé de s’éroder. La concurrence effrénée du secteur bovin laitier depuis le début des années 1990, notamment pour l’occupation des terres, la progression de la sylviculture, ainsi que divers épisodes de sécheresse (en particulier en 2008), continuent à pénaliser le secteur.

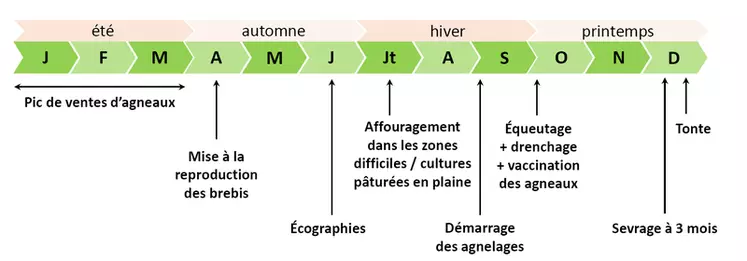

Un calendrier calé sur le pâturage

Les systèmes ovins néo-zélandais sont basés essentiellement sur le pâturage des prairies, parfois complémenté en hiver par des cultures de types brassicacées (colza fourrager, choux kale, etc.) également pâturées, ou quelques stocks de fourrages conservés. Les agnelages ont généralement lieu en plein air et les exploitations disposent de très peu de bâtiments (équipements de contention et de chargement, hangar de tonte). Il s’agit essentiellement d’exploitations familiales.