Engraissement des broutards : quelles sont les opportunités de marché à saisir ?

En France, les cours porteurs de la viande, le développement de la contractualisation et les soutiens au financement ont créé une nouvelle dynamique en faveur de l’engraissement. L’un des gros enjeux pour les metteurs en marché : convaincre les élevages naisseurs de franchir le pas. Point sur les opportunités qui s’offrent à eux.

En France, les cours porteurs de la viande, le développement de la contractualisation et les soutiens au financement ont créé une nouvelle dynamique en faveur de l’engraissement. L’un des gros enjeux pour les metteurs en marché : convaincre les élevages naisseurs de franchir le pas. Point sur les opportunités qui s’offrent à eux.

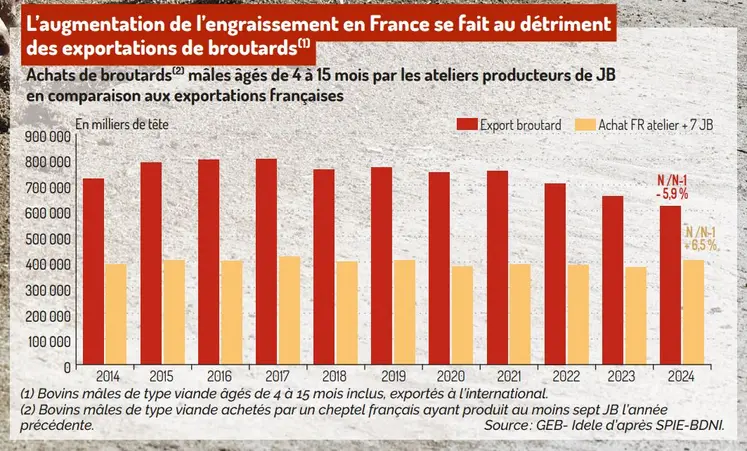

Dans un contexte de baisse structurelle de l’offre, la relocalisation de l’engraissement sur le territoire français s’affirme. « La production de jeunes bovins de type viande progresse depuis 2022, confirme Maximin Bonnet, économiste à l’Institut de l’élevage (Idele). En 2023, elle représentait 657 000 animaux abattus à l’échelle de l’Hexagone. Le total devrait être porté à 665 000 têtes en 2024. » Les engraisseurs français sont ainsi parvenus à conforter leurs achats en 2024, malgré les faibles disponibilités. « Ces achats contribuent pour un peu plus de la moitié à la production de jeunes bovins, le reste étant assuré par des animaux engraissés sur leur exploitation de naissance, dont le nombre est également stable », détaille Maximin Bonnet.

S'affranchir des contraintes sanitaires liées à l'export

Pour sécuriser tant bien que mal leurs approvisionnements, les acheteurs sont en effet de plus en plus nombreux à développer l’engraissement de jeunes bovins en captant une partie du million de broutards qui franchissent chaque année les Alpes ou les Pyrénées (voir le graphique ci-contre). C’est le cas du groupe Sicarev Coop. « Chaque semaine, ce sont 40 % des broutards collectés qui sont mis en engraissement en France, contre 30 % il y a quatre ans », illustre Pierre-Antoine Comte, responsable du service technique à la coopérative. Même logique du côté de la coopérative Feder, en Saône-et-Loire, qui est parvenue à stabiliser ses volumes annuels produits à 30 000 jeunes bovins mâles malgré les faibles disponibilités en réduisant ses envois outre Alpes.

Les opérateurs de mise en marché mettent la main à la poche pour encourager leurs adhérents, qu’ils soient naisseurs-engraisseurs ou engraisseurs spécialisés, à mettre davantage de bovins en place. « Ces financements font partie des projets structurants pour fixer la valeur sur nos territoires et maintenir les abattoirs en place », indique Catherine Entraygues, responsable qualité et service développement zone Auvergne au Groupe Altitude. Mais un beau potentiel reste à aller chercher auprès des naisseurs. Le principal frein concerne les prix des broutards, qui atteignent des niveaux inédits et maintiennent l’écart avec les cours de la viande. Les éleveurs sont d’autant plus difficiles à convaincre dans les zones très herbagères, où la culture du naissage est historiquement ancrée. Néanmoins, la pression sanitaire accentuée par les maladies vectorielles pousse à la réflexion. « Certains éleveurs cherchent des solutions pour ne plus être à la merci des éventuels blocages commerciaux et des surcoûts à assumer pour tester et vacciner leurs animaux », partage Raphaël Colas, responsable commercialisation chez Feder. Les injections à répétition interpellent par ailleurs les éleveurs sur le bien-être de leurs animaux.

Moins de pression au moment des vêlages

À l’heure où le secteur de l’élevage peine à renouveler les générations et connaît des tensions accrues de l’emploi agricole, « de plus en plus de jeunes ont des opportunités de s’agrandir et se retrouvent seuls à devoir gérer 200 vêlages. Ce n’est juste pas tenable », relève Romaric Godillot, président de la fédération régionale bovine en Bourgogne-Franche-Comté. L’engraissement constitue en ce sens un facteur d’opportunité pour maintenir un même niveau de rémunération sur la ferme tout en réduisant la voilure sur le nombre de vêlages. « Nous sommes convaincus que le bon rythme de production, ce n’est pas plus de 100 vêlages et tout engraisser », soutient Pierre-Antoine Comte, de Sicarev Coop. « L’aide bovine dès lors où l’animal est abattu à plus de 16 mois et présent le jour de la déclaration peut aussi être incitative », ajoute Catherine Entraygues, de la coopérative Altitude. Bien sûr, les orientations PAC sont loin de suffire. Les acheteurs sont unanimes, ce sont les contrats et les accompagnements financiers au cours des premières années, et techniques sur le long cours, qui font la différence.

La première condition, c’est de proposer un contrat qui intègre le coût de production du broutard dès sa mise en place et la garantie d’un prix de reprise « pivot » connu à l’avance et actualisé. Pour les jeunes bovins mâles de races à viande et mixtes, « nous suivons la cotation nationale du broutard et nous indexons cette variation en fonction de l’évolution du prix du maigre et de l’indice des prix d’achat des moyens de production agricole (Ipampa), mis à jour chaque mois », explique Dominique Guineheux, vice-président d’Interbev section bovine et directeur des achats de viande bovine pour le groupe Bigard. « En fin de lot, si le cours du marché se situe au-dessus du coût de production, on le favorise à hauteur de 70 %. À l’inverse, si le cours du marché est inférieur, nous prenons 50/50 en restant au plus proche du marché », poursuit-il.

Ainsi, la prise en compte du cours du JB en cas de conjoncture favorable lors du paiement de l’animal à l’abattage permet de profiter positivement de l’effet marché. Les conditions sont les mêmes pour les naisseurs-engraisseurs que pour les engraisseurs spécialisés, ce qui vient conforter les ateliers sans achats, qui s’affranchissent des coûts de transport intermédiaires et du temps d’adaptation nécessaire des nouveaux pensionnaires à leur environnement – avec leur lot de complications sanitaires.

Des plus-values accordées pour lisser les sorties

La mécanique de contractualisation est sensiblement la même d’un acteur à l’autre, mais les formules de prix diffèrent « selon les prises de risque plus ou moins partagées avec le client final et le poids stratégique alloué à chaque catégorie », évoque Pierre-Antoine Comte, de Sicarev Coop. « Le jeune bovin a l’avantage d’être un produit assez homogène en termes de conduite et de performances à l’engraissement et pour lequel nous avons de la visibilité sur le débouché en comparaison à la voie femelle, qui se caractérise par un éventail de productions tant en âge qu’en poids », justifie Raphaël Colas, responsable commercialisation chez Feder. C’est donc sur cette catégorie que les structures misent le plus gros. « Sur le jeune bovin mâle, nous allons jusqu’à proposer une marge garantie, qui est le contrat plus abouti, – avec intégration de la rémunération de la main-d’œuvre à hauteur de 2 Smic. Les cotations du broutard n’ont alors d’impact sur la marge finale de l’atelier. Ce qui importe à l’éleveur, c’est son prix de revient », témoigne Pierre-Antoine Comte, de Sicarev Coop.

Donner du souffle dans les trésoreries

Pour pallier les problèmes de saisonnalité, bon nombre d’acheteurs accordent également des plus-values aux naisseurs-engraisseurs pour orienter les sorties suivant les besoins d’approvisionnement. « Le but n’est pas de remettre en cause les périodes de vêlage, mais de moduler les conduites d’engraissement pour éviter le trop-plein entre mai et juillet et le creux sur les autres périodes de l’année », explique Raphaël Colas.

Au-delà des contrats, les structures prennent des risques assumés et budgétés pour accompagner financièrement ceux qui souhaitent se lancer, mais qui se retrouvent plombés par le poids des capitaux à supporter. Avances de trésorerie, taux préférentiels les premières années… les opérateurs privés font le relais là où les banques ne suivent pas. « L’engraisseur doit attendre presque un an après la récolte de ses fourrages et céréales pour avoir un retour sur son investissement. Sans parler du prix des bovins à assumer en cas d’achats extérieurs », soutient Philippe Pruvost, négociant et gérant du groupe Pruvost Leroy dans le Pas-de-Calais.

Ce renchérissement du prix du maigre, de 40 % en deux ans, – sans pour autant augmenter en volumes – les entreprises le subissent de plein fouet. « Ces coups de pouce sont indispensables pour nos éleveurs, mais attention, les fonds ne sont pas illimités. Si un plan régi par l'État au travers des organismes bancaires n'est pas actionné rapidement, nos entreprises ne tiendront pas longtemps », met en garde Dominique Truffaut, président de la Fédération française des commerçants en bestiaux (voir l'avis ci-après). « La loi Egalim engage en effet le premier acheteur, directement en relation avec l’éleveur, à inclure le coût de production dans ses négociations. Cependant, les maillons intermédiaires situés en aval, tels que les transformateurs ou distributeurs, n’ont aucune garantie de pouvoir répercuter cette juste rémunération jusqu’au consommateur final, en raison des contraintes économiques et des rapports de force dans la filière, témoigne David Dantigny, directeur d’Elvea Hauts-de-France. Pour que cette chaîne de valeur fonctionne efficacement, l’ensemble des acteurs, de la naissance du broutard à sa commercialisation, doit faire preuve de solidarité et prendre des engagements forts. »

« Les collectivités ont aussi un rôle à jouer pour s’assurer que les canaux de distribution viennent aussi en soutien de ces productions locales », insiste Romaric Godillot, président de la fédération régionale bovine en Bourgogne-Franche-Comté.

Lire aussi l'interview de Maryvonne Lagaronne, présidente du comité de filière bovins viande à l’Idele : « Nous devons assurer la rémunération des éleveurs du naissage à la finition »

De nouvelles aides pour encourager le développement de l’engraissement

Dans le cadre de plans de filière régionaux, l’engraissement a été fléché comme mesure prioritaire à accompagner. C’est le cas de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui a ouvert de nouveaux fonds pour la période 2023-2027. « Le premier volet s’adresse aux éleveurs allaitants qui souhaitent démarrer un atelier d’engraissement ou bien entamer un changement de cap significatif dans leur activité (augmentation du nombre de bovins engraissés, finition d’une nouvelle catégorie) », rapporte Élisa Landais, chargée de mission bovins viande à la chambre d’agriculture régionale. Dans ce cadre, un prévisionnel technico-économique à cinq ans qui prend aussi en compte le volet social est fourni à l’éleveur, à l’issue de cinq jours d’accompagnement par les chambres d’agriculture départementales. Cette prestation est prise en charge à 80 % par la Région, avec un plafond fixé à 1900 euros par dossier. « Cet état des lieux doit déterminer si l’engraissement constitue une activité économiquement intéressante pour l’exploitation. » L’autre volet met à contribution les organisations de producteurs (OP) pour un appui aux éleveurs allaitants qui souhaitent tendre vers de nouvelles modalités d’engraissement (60 % du coût de prestation subventionné, avec un plafond d'aide de 480 euros par dossier).

La région Bourgogne-Franche-Comté a déployé un plan de relance similaire pour la période 2024-2027. Les éleveurs qui développent la finition sur leurs exploitations peuvent percevoir 2 000 euros par an pendant trois ans à partir de dix bovins engraissés. L’aide financière est rehaussée à 3 000 euros au-delà de trente animaux supplémentaires et atteint jusqu’à 4 000 euros dans le cas des éleveurs bénéficiaires de la DJA. « Pour y accéder, ces derniers doivent disposer d’un contrat de commercialisation respectant la loi Egalim et souscrire un appui technique auprès de son OP ou de tout autre organisme agréé par la région », appuie Romaric Godillot, président de la Fédération régionale bovine.