Engraissement : « Chaque broutard acheté m'a permis d'obtenir une marge nette de 120 euros »

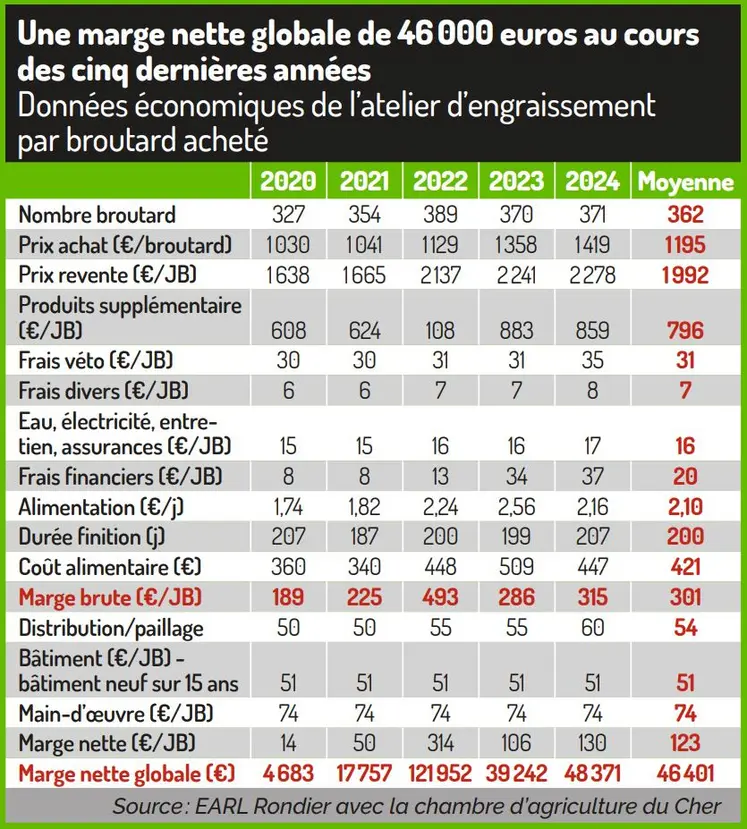

Thomas Rondier, à la tête d’un système naisseur-engraisseur avec achat dans le Cher, est parvenu au cours des cinq dernières années à dégager une marge nette globale en moyenne de 46 000 euros sur son atelier d’engraissement de 260 places grâce notamment au calcul anticipé de toutes ses rations, à la gestion millimétrée de ses stocks fourragers et à l’achat réfléchi de sous-produits au gré des opportunités de marché.

Thomas Rondier, à la tête d’un système naisseur-engraisseur avec achat dans le Cher, est parvenu au cours des cinq dernières années à dégager une marge nette globale en moyenne de 46 000 euros sur son atelier d’engraissement de 260 places grâce notamment au calcul anticipé de toutes ses rations, à la gestion millimétrée de ses stocks fourragers et à l’achat réfléchi de sous-produits au gré des opportunités de marché.

Thomas Rondier, installé à Saint-Hilaire-en-Lignières dans le Cher, gère en parallèle de son troupeau de cent mères charolaises inscrites un atelier d’engraissement de 260 places, épaulé par Anthony, son salarié. Près de 450 jeunes bovins sont valorisés chaque année, dont 360 proviennent de l’extérieur. Un roulement est opéré tous les quinze jours. L’ensemble de la production est contractualisé avec la coopérative Feder. Au cours des cinq dernières années, chaque broutard acheté a permis d'obtenir une marge brute aux alentours de 300 euros et une marge nette (mécanisation, bâtiments et main-d'œuvre déduits) de 120 euros.

« La recherche de valeur ajoutée réside en une somme d’actions sur chaque poste depuis l’arrivée du broutard jusqu’à son départ », résume Thomas Rondier, qui représente la troisième génération sur la ferme à « cultiver l’engraissement ». Les tensions de disponibilités sur les matières premières et le renchérissement du prix du maigre laissent encore moins le droit à l’erreur.

Lire aussi notre dossier | L'engraissement des mâles prend du poids

En 2023, les broutards achetés par l’éleveur à 420 kg de moyenne ont coûté 1420 euros par tête. « Le financement du maigre, qui a été multiplié par 4 sur trois ans, tend un peu plus nos trésoreries, en plus de toutes les autres avances de stocks (récolte, engrais, aliments…) et des charges de mécanisation lourdes », reprend l’exploitant. La recherche constante de plus de performance à l’animal pour diluer les charges dans le volume produit est une préoccupation de tous les instants.

Parmi les prérequis figure la maîtrise sanitaire. Depuis quinze ans, l’éleveur prend systématiquement la température à tous les nouveaux arrivés. Les broutards issus du cheptel naisseur sont vaccinés contre la grippe dès 15 jours d’âge et ont leur rappel avant de rejoindre leurs congénères. Ceux achetés sont réallotés, tondus, vaccinés contre l’entérotoxémie et ils reçoivent un déparasitage longue durée contre les strongles et les parasites externes. « Toutes ces mesures permettent de limiter le taux de mortalité aux alentours de 0,5 % », appuie Yvan Lagrost, conseiller bovins viande et fourrages à la chambre d’agriculture du Cher. Les jeunes bovins se répartissent dans deux bâtiments par cases de 7 à 25. Ces derniers sont pesés trois fois en tout sur la durée d’engraissement. « Seule la bascule fait foi pour jauger de l’efficacité des rations que nous confectionnons », soutient Thomas Rondier.

Lire aussi | Jeunes bovins : « Nous avons économisé 110 euros par place sur notre atelier d’engraissement en un an »

Toutes les rations sont planifiées un an à l'avance

L’une des autres clés de rentabilité du système, c’est la capacité de l’éleveur à anticiper. Cette qualité se reflète particulièrement dans la conduite alimentaire de ses animaux. Entre les vaches et génisses issues de son cheptel naisseur et son atelier de taurillons, Thomas Rondier engraisse presque 500 bovins à l’année. Alors, pour être sûr de s’y retrouver sur le plan technique et financier, il révise toutes les rations d’élevage et d’engraissement annuellement. La totalité du parcellaire, assez groupé et entièrement drainé, est autoconsommée. L’autonomie fourragère est de 100 %. Les prairies temporaires longue durée sont systématiquement ensilées la première année, puis sont semées en blé ou en orge l’automne qui suit. Une vingtaine d’hectares de méteil (seigle, ray-grass, trèfle, vesce) et de sorgho fourrager viennent compléter le stock d’ensilage. Les chantiers démarrent généralement entre le 15 et le 20 avril. Les paddocks restants en herbe sont soit enrubannés soit récoltés en foin selon les conditions météo. Les valeurs des fourrages avoisinent 0,85 à 0,9 UF et 12 à 14 % de MAT. « Nous conduisons l’herbe comme une céréale, illustre Thomas Rondier. Dès que les 200 degrés jours sont atteints, j’épands 80 unités d’azote avant la première coupe et 30 à 40 unités avant les autres coupes. En travaillant à la fois sur un stade de récolte très précoce et sur une fertilisation soutenue, j’obtiens de belles teneurs en protéines sans nul besoin d’implanter des légumineuses », évoque Thomas Rondier. Quant aux maïs, ils sont en général semés derrière un précédent fourrage ensilé voire pâturé (méteil et RGI en dérobé). Leur rendement obtenu va de 8 à 10 t de MS/ha.

L’enchaînement rapide des chantiers de récolte et de semis dès le début du printemps nécessite d’être équipé. L’ensemble du matériel de traction (six tracteurs) et de manutention (deux télescopiques), la faucheuse, la faneuse, l’andaineur et une presse à bottes carrées sont en propriété. L’automotrice, la presse à balles rondes et l’enrubanneuse sont en Cuma.

L’ensemble des rouages du système repose sur l’anticipation

Dès que tous les fourrages ont été récoltés, à la fin septembre, Thomas Rondier établit un prévisionnel jusqu’à l’été suivant. L’éleveur récolte à peu près 500 tonnes de MS enrichies en bactéries chaque année, tous fourrages confondus, et il a souvent une centaine de tonnes de variable qui sert à l’année suivante. « Deux tas sont toujours ouverts. Nous veillons à aller assez vite dans les fronts d’attaque pour garder des silos vides prêts à accueillir la nouvelle récolte », souligne Thomas Rondier, avant de poursuivre : « En appui des stocks restants, des quantités récoltées et des valeurs alimentaires des fourrages et céréales, nous calons les rations de chaque lot pour l’année qui vient de sorte que le coût soit le plus bas possible. »

S’il vient à manquer des UF, Thomas Rondier se met en quête d’opportunités auprès de courtiers. Les bonnes opérations financières sont de plus en plus difficiles à saisir, car les coproduits ont pris de la valeur avec la concurrence croissante des méthaniseurs. L’éleveur s’assure de toujours avoir les capacités suffisantes pour stocker les sous-produits secs ou humides (drèches, pulpes surpressées, radicelles, …), ce qui offre une certaine flexibilité.

L’exploitation compte en effet 3 500 m3 de silos couloir ainsi que six cases sèches à côté des bâtiments d’élevage et d’engraissement où peuvent être stockées à plat jusqu’à 700 tonnes de céréales et d’aliments concentrés. L’aplatissage et le broyage sont réalisés sur place.

Optimiser le bol mélangeur tout en restant technique

Pour gérer à la fois les gros débits de chantiers, le remplissage des silos et le turnover important dans les entrées et sorties des taurillons, l’astreinte consacrée à l’alimentation a été réduite au maximum. Pour la distribution, Thomas Rondier est équipé d’une mélangeuse de 20 m3. Cette dernière ne tourne pas plus de 400 heures par an pour nourrir les 450 à 500 bovins présents sur l’exploitation. L’été, une mélangeuse suffit pour nourrir les jeunes bovins ainsi que les vaches et génisses mises à l’engraissement. Mâles et femelles, quel que soit leur poids, reçoivent la même base de ration calculée pour un taurillon de 550 kg vifs avec un objectif de croissance de 1800 g/j. « Comme nous faisons un seul bol, nous gaspillons un peu de protéines en fin d'engraissement. Mais la ration assez concentrée facilite le démarrage des broutards, qui affichent de belles croissances compensatrices dans les premières semaines suivant leur arrivée (entre 1 et 3 kg/jour) », explique-t-il. Le bol est complété par la distribution en libre-service de foin de troisième coupe ou d’enrubannage pour les femelles de l'exploitation.

L’hiver, un autre bol mélangeur est nécessaire pour alimenter les cent vaches vêlées de 2 et 3 ans et la vingtaine de génisses prêtes pour la mise à la reproduction. Au menu, 3,6 kg de MS de paille, 6,3 kg de MS d’ensilage d’herbe, 1,5 kg de MS d’ensilage de maïs et 1,8 kg brut de céréales et minéraux inclus. « Nous ajustons par une distribution le matin au seau des céréales en prémélange, tourteaux et des minéraux suivant les catégories d’animaux, ce qui nous permet d’optimiser le bol tout en restant technique », souligne Thomas Rondier. Le reste des génisses et les taureaux reproducteurs logés dans un autre bâtiment reçoivent de l’enrubannage et du foin en libre-service ainsi que du concentré prémélangé avec les minéraux et distribué au seau.

Lire aussi | Un atelier d'engraissement de jeunes bovins solide

Yvan Lagrost, conseiller bovins viande et fourrages à la chambre d’agriculture du Cher

« Un coût de ration à 2,1 euros par jour et par taurillon »

« Le système de l’EARL Rondier vise la meilleure cohérence possible dans ses pratiques de récolte et dans la distribution alimentaire. L’autonomie totale en fourrages et l’achat anticipé de matières premières au gré des opportunités permettent l’élaboration de rations économes. Au cours des cinq dernières années, le coût de la ration se chiffrait en moyenne à 2,1 euros par jour et par taurillon. Les rations d’engraissement sont amenées à évoluer suivant la nature des coproduits achetés, mais elles incluent systématiquement 2 à 3 kg de MS d'ensilage de très bonne qualité (RGI + prairie temporaire de 4 à 5 ans + maïs ensilage + méteil + sorgho monocoupe) pour 10,3 kg de MS ingéré en moyenne. La performance des taurillons repose sur cet apport en fourrages précoces de qualité et l’introduction de 0,5 kg de paille afin d'éviter les risques d’acidose. »

Lire aussi | Viser la productivité, un impératif en engraissement

100 vêlages sur un mois et demi

Thomas Rondier travaille depuis quinze ans sur le vêlage à 2 ans pour limiter la part des UGB improductifs. Les vêlages sont groupés en début d’hiver, entre la fin octobre et début décembre pour une gestion facilitée par lots. La mise à la reproduction débute au 15 janvier. Toutes les femelles vues en chaleur sont inséminées, puis un taureau est placé dans chaque case jusqu’à début mars. L’éleveur a six ou sept taureaux présents sur l’exploitation, mais ce nombre devrait être amené à diminuer, le parc femelle étant en train d’être équipé de colliers de monitoring pour une conduite 100 % IA. Elles sont échographiées un mois plus tard et seules les femelles pleines gagnent les pâtures. La totalité du cheptel souche est conduite en pâturage tournant sur 4 à 5 paddocks à raison de 25 ares par UGB à partir du 1er avril. Toutes les autres restent en stabulation pour être engraissées. Leur finition dure environ quatre mois, pour des poids carcasse de 450 à 500 kg.

Le sevrage des veaux nés de génisses de deux ans intervient un peu plus précocement, au mois de juin. Ces dernières, tout comme les laitonnes pleines de 18 mois, profitent des meilleures parcelles pour aider à leur croissance. En fin de gestation, entre septembre et octobre, elles reçoivent en complément 1,5 kg de concentrés au champ et de l’enrubannage de 2e cycle récolté au 20 mai.

Lire aussi notre dossier | Monitoring : les capteurs embarqués à la conquête des élevages allaitants