Surfaces, prix : la filière betterave retient son souffle

Pour la troisième année consécutive, les résultats économiques sont mauvais pour les betteraviers. De quoi fragiliser un peu plus la filière, avec l’enjeu de maintenir les surfaces malgré l’absence totale de visibilité pour les planteurs.

Pour la troisième année consécutive, les résultats économiques sont mauvais pour les betteraviers. De quoi fragiliser un peu plus la filière, avec l’enjeu de maintenir les surfaces malgré l’absence totale de visibilité pour les planteurs.

La filière betterave à sucre n’en finit pas de sortir du tunnel dans lequel elle s’est engouffrée à la fin des quotas, en 2017. La suppression des prix garantis avait alors coïncidé avec une surproduction mondiale qui a fait dévisser les prix. Et alors que ces derniers commençaient à remonter fin 2019, la crise de la jaunisse a replongé les planteurs dans le rouge. Avec une double peine : faibles rendements et faibles prix, puisque les industriels peinent à écraser leurs coûts de production.

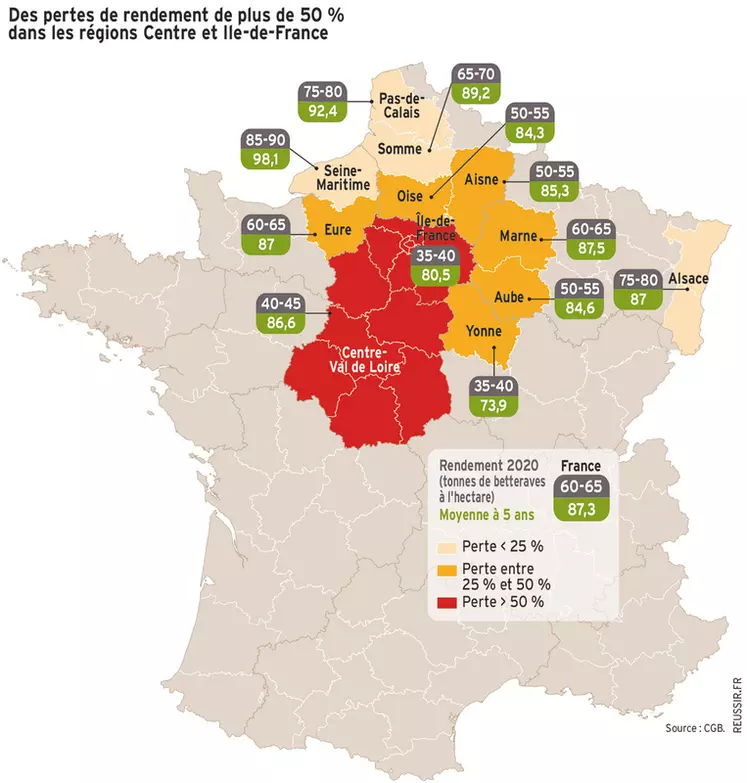

C’est la version puceron de l’histoire du battement d’ailes de papillon : l’irruption précoce et massive dans les champs de petits pucerons verts porteurs de jaunisse a mis à terre la production française, avec des conséquences jusqu’aux usines. La maladie a amputé de 30 % le rendement national moyen, estimé à 60 tonnes de betteraves à 16° à l’hectare. L’impact est évidemment lourd pour la production française, qui s’effondre à environ 27 millions de tonnes. C’est 10 millions de tonnes de moins qu’en 2019 et 20 millions de tonnes de moins qu’en 2017.

Continuer ou non, telle est la question

Derrière les chiffres moyens nationaux, il y a des situations encore plus douloureuses localement, puisque certains planteurs n’ont pas atteint 20 tonnes/hectare. La catastrophe est particulièrement marquée dans les bassins de production au sud de Paris. « En Eure-et-Loir, les rendements s’échelonnent entre 20 tonnes/hectare, voire moins, et 55 tonnes/hectare, constate amèrement Antoine Minard, qui cultive 60 hectares de betteraves sur sa ferme de Tremblay-les-Villages, entre Dreux et Chartres. Je ne pense pas qu’une seule exploitation du département va gagner de l’argent avec la betterave cette année. Je comprends que l’on s’interroge sur le fait de continuer ou non, surtout en cultures sèches au sud de Paris. » Une question qu’il se pose lui-même, malgré son attachement à la culture. Tout dépendra des deux prochaines années.

« Il y a des gens qui cherchent à arrêter », confirme Éric Quineau, directeur associé du cabinet CBLExperts (réseau AgirAgri), basé en Eure-et-Loir. Et de reprendre la terminologie utilisée en marketing : « la betterave est passée du statut de produit star à celui de produit dilemme », c’est-à-dire pour lequel on peut douter de la pertinence de poursuivre la production. Pour l’expert, « les planteurs ont besoin de signes clairs sur l’avenir ».

Des prix une nouvelle fois très décevants malgré le rebond du marché

La visibilité : c’est bien ce qui manque à des betteraviers à qui on explique depuis trois ans que ça ira mieux demain. La seule certitude est que les prix feront de nouveau grise mine pour la récolte 2020. Là où l’on attendait une nette remontée de la rémunération des betteraves, dans la foulée du redressement des cours mondiaux du sucre, les prix payés par les industriels se profilent entre 24 et 25 euros la tonne, en incluant les pulpes (valorisées à près de 2 €/t) et la rétribution des parts sociales, voire les indemnités. Une claque, pour les producteurs les plus touchés.

Loin de renchérir la betterave, les faibles volumes dévalorisent la rémunération en raison des coûts fixes des usines. « Nous avions fermé Toury pour l’optimisation industrielle des usines de Corbeilles et de Pithiviers, explique Pascal Hamon, directeur industriel de Cristal Union. Les trois usines tournaient en moyenne à 80 jours, et cette fermeture permettait de dépasser les 100 jours de moyenne pour les deux usines restantes, ce qui est nécessaire en termes de rentabilité. Mais cette année, du fait de la jaunisse, nous avons tourné à environ 60 jours sur Corbeilles et Pithiviers. » Or, selon Hervé Fouassier, président de la section de Corbeilles de la coopérative, « sept jours de campagne de plus, c’est environ 1 euro la tonne de betteraves de gagné pour écraser les frais fixes ».

Aucune garantie pour les prix de 2021

Et pour la prochaine récolte ? « Il est trop tôt pour s’engager, répond Hervé Fouassier, mais nous verserons une prime d’1 euro/tonne pour les planteurs qui maintiennent leur surface. Nous avons pleinement conscience qu’il faut aller au-delà des 25 euros/tonne, mais on en sera capable que si on valorise mieux les outils industriels. Le message que nous voulons faire passer, c’est : si vous nous accompagnez, on vous accompagnera. Nos prix dépendent du marché mais aussi du volume de betteraves que l’on aura dans nos usines et de la façon dont on pourra écraser nos frais fixes. » Sollicitée, la coopérative Tereos n’a pas répondu à nos questions.

La situation est donc délicate pour l’ensemble des maillons de la filière : les industriels ne pourront rémunérer la betterave que si les volumes récoltés restent conséquents… mais les planteurs doivent faire le pari de maintenir les surfaces d’une culture qui leur a fait perdre de l’argent trois années de suite, sans aucune garantie sur les prix 2021 malgré les bonnes perspectives sur le marché mondial.

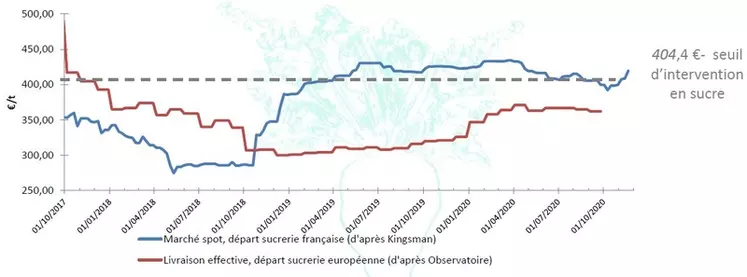

Le sucre importé mieux payé que celui produit dans l’UE

D’autant plus que certains signaux irritent la CGB. En septembre, dernier mois disponible pour les données publiées par l’observatoire de la Commission européenne, le prix du sucre départ sucrerie (pour les livraisons effectives) était de 360 euros/tonne, bien en dessous du prix du sucre blanc importé dans l’UE (416 euros/tonne). « Cet écart est incompréhensible, cela signifie que ce sont les exportateurs de sucre vers l’Europe qui bénéficient de la hausse des prix reflétant le manque de disponibilité dans l’UE, se désole Timothé Masson, expert des marchés à la CGB. Et ce que l’on entend dire, c’est que les prix sortie sucrerie pourraient ne pas décoller au-dessus de 400 euros la tonne cette année. »

Ce phénomène préjudiciable pour les planteurs européens proviendrait d’une mauvaise anticipation de marché de la part des industriels. Ces derniers se seraient engagés sur des volumes et des prix fixes alors que les prix étaient bas. Pour la CGB, cela signifie qu’il est urgent de revoir le mode de commercialisation. Pour l’heure, la demande des planteurs de pouvoir vendre une partie de leurs betteraves à un prix indexé sur le marché à terme du sucre est restée lettre morte. Ce système va pourtant entrer en vigueur au Royaume-Uni cette année. « Il y a besoin d’annonces de prix et de règles claires sur le partage de la valeur pour que les agriculteurs ne se désengagent pas », prévient Timothé Masson.

Franck Sander, président de la CGB, l’a martelé lors de l’assemblée générale du syndicat : « prix, dérogation néonicotinoïdes et indemnisations, ce n’est qu’une fois ces trois conditions réunies que nous pourrons maintenir sereinement nos surfaces ». Un message adressé aux industriels, mais aussi au ministre de l’Agriculture, qui a rappelé lors de son discours « l’impérieuse nécessité que les planteurs plantent, même si cela est plus compliqué qu’avant ».

La dérogation pour les néonicotinoïdes se précise

Le soulagement pouvait se lire sur le visage de Franck Sander, président de la CGB, lorsqu’il a annoncé la nouvelle, tombée en plein milieu de l’assemblée générale du syndicat, le 10 décembre : le Conseil constitutionnel a validé le projet de loi autorisant l’usage des traitements de semences aux néonicotinoïdes (NNI) pour trois ans. Ce retour des NNI va probablement éviter une hémorragie des surfaces. « Si on n’avait pas eu ça, c’était plié, beaucoup auraient arrêté », jugent plusieurs acteurs de la filière.

Cette dérogation sera toutefois assortie de conditions. Dans son projet d'arrêté encadrant l'usage des NNI, le ministère de l'Agriculture a repris les préconisations de l'Anses, contraignantes pour la rotation. Le colza et le pois sont ainsi interdits deux ans après les betteraves traitées, et maïs et pommes de terre sont exclues pendant un an. De quoi compliquer les assolements, et tempérer l’enthousiasme, même chez les fervents partisans de cette dérogation.