Où en est-on de l’artificialisation des sols en France ?

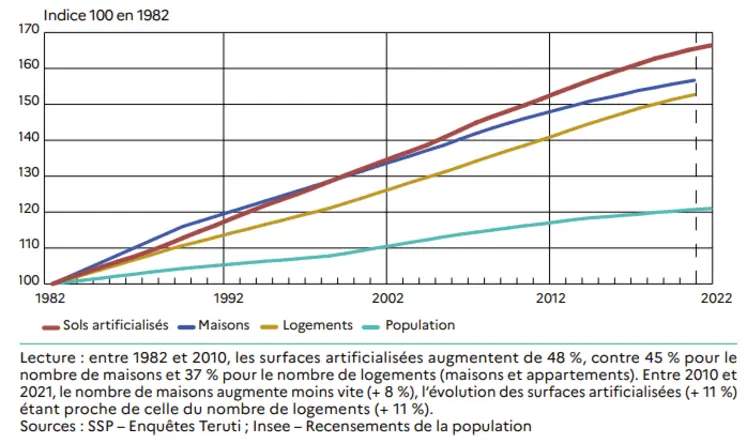

Une récente étude d’Agreste, le service de statistiques du ministère de l’Agriculture, fait le point sur l’artificialisation des sols pour le territoire métropolitain. Les terres agricoles sont touchées par ce phénomène alors que l’ensemble des sols artificialisés ont augmenté de 66 % en quatre décennies mais avec un ralentissement depuis 2010.

Une récente étude d’Agreste, le service de statistiques du ministère de l’Agriculture, fait le point sur l’artificialisation des sols pour le territoire métropolitain. Les terres agricoles sont touchées par ce phénomène alors que l’ensemble des sols artificialisés ont augmenté de 66 % en quatre décennies mais avec un ralentissement depuis 2010.

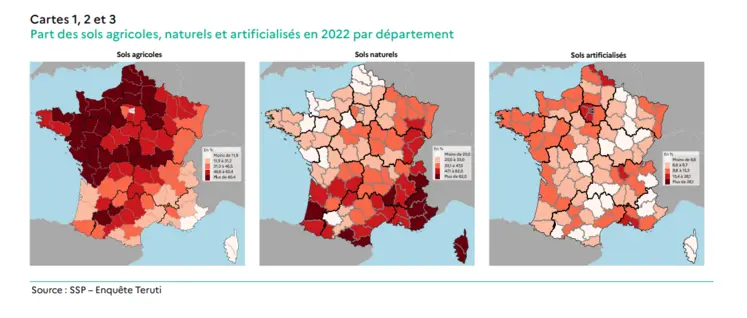

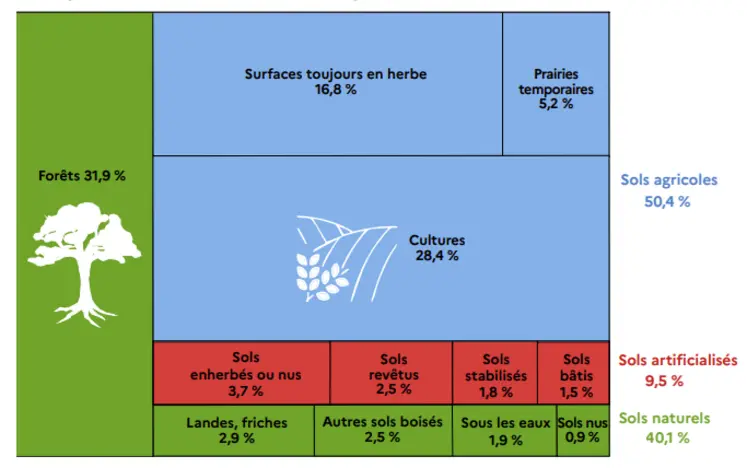

L’étude que vient de publier Agreste, le service de statistiques du ministère de l’Agriculture, rapporte qu’en 2022, le territoire métropolitain est pour moitié constitué de sols agricoles et que 40,1 % sont couverts de sols naturels et 9,5 % de sols artificialisés contre 5,7 % en 1982.

Les cultures représentent 28 % des sols agricoles, les surfaces toujours en herbe 17 %, les prairies temporaires et jachères 5 %. La Bretagne, les Pays de la Loire, la Normandie, les Hauts-de-France, et l’ancienne région Poitou-Charentes abritent les départements les plus agricoles. Il est à noter que L’Eure-et-Loir, la Mayenne, les Deux-Sèvres et la Somme comptent plus de trois quarts de terres agricoles.

A relire : L’artificialisation des terres agricoles repart à la hausse

La part des terres agricoles recule

Entre 1982 et 2022, la part des terres agricoles a reculé pour passer de 54,8 % à 50,4 % du territoire, soit une baisse de 7,9 % des surfaces, cela est dû en grande partie à l’étalement urbain. Un quart des terres agricoles perdues se situent dans des communes hors attraction des villes. Certaines terres agricoles sont artificialisées, d’autres ne sont plus exploitées et deviennent des sols naturels. Cette déprise touche particulièrement des territoires ruraux pénalisés en termes de productivité agricole : sols peu productifs, parcelles inadaptées aux machines ou terrains difficiles d’accès.

Depuis 1982, l’augmentation des surfaces naturelles en France métropolitaine est faible : + 1,4 % mais la forêt continue elle de s’étendre, passant de 29,1 % du territoire en 1982 à 31,9 % en 2022, soit un peu plus de 1,4 million d’hectares gagnés au détriment des autres sols naturels (landes, bosquets) et d’anciennes terres agricoles.

A relire : Artificialisation des terres agricoles en France : les 5 chiffres à retenir

Les surfaces artificialisées représentent 9,5 % du territoire métropolitain

En quarante ans, les surfaces artificialisées ont augmenté de 52 000 hectares chaque année, soit l’équivalent de la surface d’un département comme la Lozère tous les dix ans. Elles couvrent 5,2 millions d’hectare, soit 9,5 % du territoire métropolitain en 2022, contre 5,7 % en 1982. Si on entre dans le détail, 43 % des sols artificialisés sont imperméables, c’est-à-dire soit bâtis pour 16 %, soit revêtus (routes, parkings, places…) pour 27 %. « Ces sols empêchent l’infiltration de l’air et de l’eau, avec un impact environnemental difficilement réversible en raison de la durabilité de leur revêtement » note l’étude.

Occupation des sols en France métropolitaine en 2022

A relire : Le marché de l’urbanisation des terres agricoles atteint un plus bas historique

19 % de sols artificialisés stabilisés ou compactés

Les sols artificialisés incluent également 19 % de sols stabilisés ou compactés comme les chemins, pistes, voies ferrées, terrains vagues... « Ces sols perméables permettent l’infiltration de l’air et de l’eau, et peuvent plus facilement redevenir naturels ou agricoles » souligne le rapport. Enfin, 39 % des sols artificialisés sont couverts d’herbe ou sont nus, mais ils sont fortement façonnés par un usage lié à des activités humaines non agricoles : jardins, pelouses, parcs, bords de route...

Lire aussi : Artificialisation des terres agricoles : à quoi ressemblait votre commune en 1950

L’habitat, première source d’artificialisation

Avec 45 % des sols utilisés, l’habitat est la première source d’artificialisation. Les départements avec la plus forte artificialisation des sols sont ceux des métropoles avec une démographie dynamique depuis les années 1980 : Toulouse, Rennes, Nantes, Lille, Lyon, Marseille, Rouen, Avignon, Toulon et la grande couronne parisienne. La Haute-Garonne détient le record, avec un doublement de ses surfaces artificialisées, passées de 7 % 1982 à 15,1 % en 2022. Les départements avec les plus faibles augmentations de surfaces artificialisées sont les Alpes-de-Haute-Provence, la Haute-Marne et la Lozère avec seulement 1,3 % de leur territoire devenu artificialisé en quarante ans.

A relire : Maisons de campagne : comment évolue le marché en 2023 ?

Les maisons individuelles avec jardin amplifient la dynamique

Pendant cette période, la superficie occupée par les sols artificialisés en France métropolitaine augmente trois fois plus vite que la population :+ 66 % pour les sols artificialisés, contre+ 21 % pour les habitants. Outre la croissance démographique, la décohabitation des ménages explique aussi l’artificialisation par la construction de nouveaux logements. La préférence pour les maisons individuelles avec jardin – une particularité française – amplifie cette dynamique en favorisant l’étalement urbain. Le nombre de résidences principales a progressé de 50 %, soit 2,5 fois plus vite que la population. Il faut aussi souligner que le nombre de résidences secondaires a progressé de 56 % sur la période, avec un développement particulièrement fort sur les littoraux méditerranéens et atlantiques, et dans les départements alpins. Les départements les plus ruraux, tels que la Lozère, la Creuse, la Dordogne et le Lot, présentent les plus fortes empreintes spatiales par habitant.

« Le rythme d’artificialisation s’est infléchi, à moins de 38 000 hectares par an »

Au cours de la dernière décennie, des politiques publiques ont été mises en place pour enrayer cette dynamique et densifier l’habitat. Elles semblent avoir porté leurs fruits puisque, selon l’étude, « la densification urbaine a permis de réduire l’impact artificialisant des nouvelles constructions, et le rythme d’artificialisation s’est infléchi sur les années récentes, à moins de 38 000 hectares par an ».

Evolution depuis 1982 de l'artificialisation des sols