Comment sont fixés les prix du porc dans le monde

De l’Europe à l’Amérique du Nord, les modes de fixation des prix et de commercialisation des porcs sont très divers. L’Ifip a fait un état des lieux des pratiques dans les principaux pays producteurs.

De l’Europe à l’Amérique du Nord, les modes de fixation des prix et de commercialisation des porcs sont très divers. L’Ifip a fait un état des lieux des pratiques dans les principaux pays producteurs.

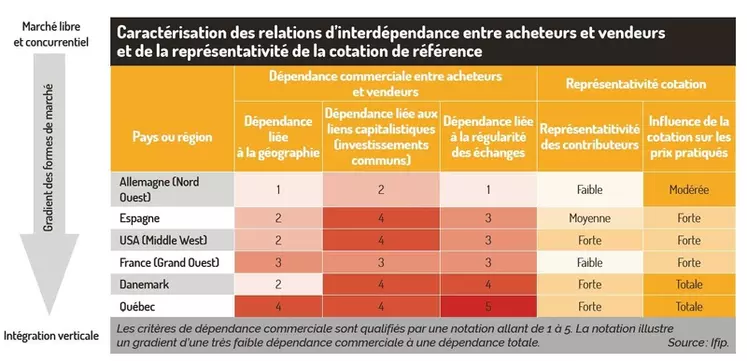

L’Ifip a recensé les pratiques de commercialisation des porcs dans plusieurs pays d’importance en termes de production porcine, en Europe et en Amérique du Nord. Les manières de fixer le prix du porc sont diverses. Elles dépendent essentiellement de l’organisation des filières et des modalités de commercialisation des porcs. Dans certains pays comme le Québec, le Danemark et l’Espagne, la fixation des prix est plutôt centralisée au sein d’institutions ou d’entreprises. Dans d’autres, tels que les États-Unis ou l’Allemagne, elle est totalement décentralisée et propre à chaque acteur du marché. La France a développé un

modèle hybride, avec ses caractéristiques propres.

Le marché français: une forme hybride et originale

Sur l’ensemble des transactions réalisées en France, la dépendance commerciale entre acheteurs et vendeurs est plutôt modérée. Les éleveurs sont en majorité indépendants et organisés collectivement au travers d’organisations de producteurs (OP). Ces OP regroupent près de 90 % de la production nationale. Ils assurent l’achat, la vente, garantissent l’enlèvement et le paiement des porcs. Le secteur de l’abattage aussi se concentre de plus en plus. Cependant, pour des raisons historiques, de dépendance géographique ou capitalistique, les relations entre OP et abatteurs ne cessent de se renforcer. L’établissement de cahiers des charges communs entre OP et abatteurs participe à une plus grande exclusivité des relations et à une verticalisation souvent informelle des filières. Ainsi, la majorité des porcs français sont échangés directement

entre les groupements et les abatteurs avec lesquels ils ont des relations régulières. Le Marché du porc breton (MPB) est le lieu principal de confrontation de l’offre et de la demande en France avec, depuis quelques années, une participation partielle des principaux groupes d'abattage-découpe. Les acteurs au MPB représentent environ 50 % de la production et 55 % de l’activité nationale d’abattage. Le prix du marché se négocie par la vente en physique de porcs, qui constituent une partie des ventes et des achats des OP et des abattoirs présents au MPB. Plus de 7 % des porcs du pays y sont commercialisés. Et même si la représentativité des volumes engagés et des contributeurs au MPB n’est pas complète, le prix qui en émane sert de référence pour la majorité des transactions commerciales en France. Au cours des dernières années, des démarches contractuelles se sont développées, essentiellement pour des porcs différenciés. Le MPB intervient pour partie dans la définition du prix de vente de ces porcs et d’autres indicateurs comme le prix de l’aliment par exemple complètent ce calcul. Ces démarches représentent actuellement entre 6 et 10 % des porcs commercialisés en France.

Le marché allemand : libre et concurrentiel

En Allemagne, le marché est plus atomisé et les échanges entre acheteurs et vendeurs plus irréguliers qu’en France. Les acteurs de l’amont et l’aval sont nombreux et peu regroupés. de nombreux intermédiaires interviennent dans la commercialisation des porcs. Plusieurs voies de commercialisation s’offrent aux producteurs : la vente en direct (2 à 5 %), par le biais de coopératives de commercialisation (30 %), via des négociants (40 %), ou encore via des associations de producteurs (28 %). Finalement, les échanges entre éleveurs et abatteurs sont peu réguliers et les transactions dépendent principalement de la qualité des lots de porcs et des prix pratiqués par chaque abatteur.

Le Vereinigungspreis (VEZG) est la cotation de référence. Elle est établie par des représentants des producteurs du nord-ouest du pays. Si son évolution est globalement suivie à l’échelle nationale, elle n’est pas appliquée de manière uniforme par les abatteurs. En réalité, le prix se forme sur le marché par une confrontation active entre acheteurs et vendeurs. Il s’ajuste continuellement en fonction de l’offre locale de porcs et des débouchés de leurs clients abatteurs.

Espagne et États-Unis : entre dépendance et concurrence

Espagne et États-Unis présentent de nombreuses similarités avec des liens de dépendance entre les acteurs de la filière, du fait de l’importance de l’intégration et de la verticalisation. Ici, le terme intégration désigne les entreprises pratiquant l’élevage dans différents sites en propriété ou sous contrat de production. La verticalisation évoque l’implication d’acteurs à différentes étapes de la filière (fabrication d’aliment, élevage, abattage ou transformation). Par ailleurs, la régularité des échanges commerciaux varie selon l’existence de contrats à modalités et durées variables aux États-Unis, et selon l’existence d’accords historiques et de nature partenariale en Espagne.

En Espagne, une cotation de référence est élaborée au Mercolleida lors d’une négociation orale entre des producteurs et des abatteurs qui représentent environ 40 % de la production nationale. Le Mercolleida n’est pas un lieu d’achat et de vente de porcs. Sur le marché espagnol, les prix pratiqués lors des ventes de porcs suivent cette référence. Aux États-Unis, les transactions réalisées par chaque abattoir sont rendues publiques de manière quotidienne ou hebdomadaire. La publication de ces références influence les prix pratiqués puisqu’elles sont utilisées a posteriori dans les formules de prix des contrats commerciaux.

Danemark et Québec : une forte verticalisation du marché

Au Danemark, Danish Crown se place dans une situation de quasi-monopole. Près de 75 % des porcs nationaux sont commercialisés au sein de la coopérative. La cotation de référence est le prix proposé par la coopérative à ses adhérents. Le marché danois se rapproche fortement d’une organisation verticale intégrée où l’ensemble des modalités de vente est défini de manière concertée sans mise en concurrence.

Au Québec, le marché s’approche aussi d’une organisation verticalisée. Une loi de mise en marché des porcs définit l’ensemble des modalités de commercialisation des porcs de la province. La dépendance est quasi-totale entre les acheteurs et vendeurs, et la cotation de base est négociée en amont avec l’ensemble des parties prenantes du secteur porcin québécois.

En conclusion, la verticalisation progressive des filières et le besoin de lissage de la volatilité ont conduit à la construction de mécanismes de fixation de prix originaux, centralisés (Québec, Danemark, Espagne) ou décentralisés (États-Unis) mais non déconnectés des pouvoirs de négociation des acteurs.

Cette étude a été réalisée avec le concours financier du Marché du porc breton.