En lait bio, des revenus qui vont du simple au triple

Une étude des Cerfrance d’Auvergne-Rhône-Alpes montre de grandes disparités de performance économique au sein des exploitations bio, liées en grande partie au coût alimentaire.

Une étude des Cerfrance d’Auvergne-Rhône-Alpes montre de grandes disparités de performance économique au sein des exploitations bio, liées en grande partie au coût alimentaire.

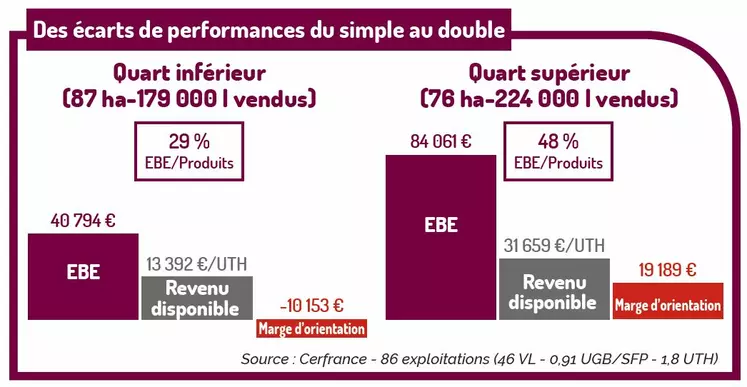

« Vendre du lait dans une filière biologique ne suffit pas à obtenir de bons résultats économiques », révélaient les Cerfrance de l’Alliance Massif central et Synergie Sud-Est lors du dernier Sommet de l’élevage. Une étude portant sur 86 exploitations bio d’Auvergne-Rhône-Alpes (données 2017) montre une très grande diversité de performances. Le groupe a été segmenté selon le ratio valeur ajoutée/produit hors primes, qui mesure l’efficacité économique indépendamment de la taille de la structure, des subventions et des investissements récents. Entre le quart inférieur et le quart supérieur, l’écart d’EBE va du simple au double (67 000 € en moyenne pour 225 500 litres de lait vendu) et l’efficacité économique (EBE/produit brut) grimpe de 20 points (39 % en moyenne). Quant au revenu disponible/UTH, il va du simple au triple (39 000 € en moyenne). Un grand écart qui se retrouve logiquement sur la marge d’orientation, qui est calculée en retranchant les prélèvements de l’exploitant (sur la base de 1,5 Smic/UTH) du revenu disponible. Elle représente la marge de sécurité qui permet de piloter l’exploitation, faire face aux aléas, préparer l’avenir…

Cerfrance préconise pour les exploitations bio une marge de sécurité de 20 % de l’EBE (contre 10 % en conventionnel), estimant qu’elles sont plus vulnérables face aux aléas (climatiques, marchés, incertitudes concernant les aides) et disposent de moins de solutions de rattrapage. Elle est de 23 % pour le quart supérieur, négative pour le quart inférieur, signe de fragilité économique, et plafonne à 7 % en moyenne. Les prix d’équilibre, qu’il faudrait atteindre pour couvrir les dépenses courantes, les annuités et la rémunération des exploitants, grimpe à 514 €/1000 l pour le quart inférieur tandis qu’il n’est que de 375 €/1000 l pour le quart supérieur (439 € en moyenne).

Des seuils pour atteindre la performance économique

Comment expliquer de telles disparités ? Certainement pas par le prix du lait car il est quasiment identique d’un groupe à l’autre (455 à 460 €/1000 l). Les exploitations les plus performantes produisent 45 000 litres de lait de plus que leurs homologues du quart inférieur. Ce qui permet de mieux diluer les charges de structure. Malgré une SAU un peu plus faible, elles nourrissent davantage de vaches qui produisent plus de lait. Le coproduit viande est également supérieur (+ 15 €/1 000 l) tandis que le groupe le moins performant est davantage dépendant des primes (un tiers du produit). Cerfrance n’a, en revanche, pas établi de lien clair entre la productivité (à l’UTH, à la vache ou à l’ha) et la performance économique. Mais, plutôt des seuils au-dessous desquels elle est rarement au rendez-vous : 150 000 l/UTH, 5 000 l/VL, 2 500 l/ha.

Le coût alimentaire, un élément clé

« Sans surprise, le premier facteur clé de performance réside dans le coût alimentaire : entre le quart inférieur et le quart supérieur, la différence est de 91 €/1000 l soit un coût plus que doublé chez les moins performants. Cet écart s’explique en grande partie par les choix et potentiels de production alimentaire sur l’exploitation », analysent les experts de Cerfrance. Le coût alimentaire n’est corrélé ni avec le chargement ni avec la production par vache. Par contre, l’autonomie en fourrages et encore plus en concentrés est primordiale dans les exploitations laitières bio. Le groupe le moins performant, qui exploite des surfaces à dominante de prairies naturelles et produit peu de céréales, est pénalisé par des achats d’aliments beaucoup plus importants (161 €/1000 l) que le quart supérieur (70 €/1000 l). Valoriser au mieux la ration de base est essentiel en bio. Libérer de la surface pour produire ces céréales est un atout important. La recherche d’autonomie alimentaire est « plus opportune que l’extensification », ajoutent-ils.

Cerfrance note enfin que les performances économiques sont sensiblement identiques entre exploitations laitières bio et conventionnelles pour des capitaux engagés similaires. L’endettement est toutefois un peu supérieur en bio. Ce qui peut s’expliquer par la visibilité que donne le prix du lait bio. « Finalement, il y a davantage de disparités de performances économiques au sein d’une même filière qu’entre les filières bio et conventionnelle », observent les experts.

« Bâtir une stratégie cohérente »

Les 86 exploitations ont également été comparées selon leur système fourrager : ensilage de maïs et céréales ; herbager ; mixte (herbe et céréales). Le groupe maïs présente un niveau d’intensification supérieur aux autres systèmes et produit davantage de lait (par ha, par VL, par UTH). Plus coûteux en charges, il bénéficie de l’effet dilution et a de meilleures performances économiques. De plus, l’ensilage de maïs sécurise le système. Les systèmes herbagers purs sont surreprésentés dans le groupe le moins performant. Ils ont peu de marge de sécurité et sont plus fragiles face aux aléas. Mais, dans le quart supérieur, on trouve tous les systèmes fourragers. Herbe et contreperformance économique ne sont donc pas une fatalité. « Au-delà du système, ce qui semble important est de bâtir une stratégie cohérente et en adéquation avec les facteurs de production et l’environnement pédoclimatique de l’exploitation », concluent les experts de Cerfrance.