Nourrir la planète dans un contexte de développement durable

Selon l’Inra et le Cirad, les dernières conclusions de l’outil prospectif « Agrimonde » sur les agricultures et alimentations du monde à l’horizon 2050 montrent qu’il sera possible de nourrir la population mondiale en 2050 en augmentant de 28 % « seulement » la production agricole mondiale.3 conditions pour nourrir le monde de façon durable : jouer sur les comportements de consommation, favoriser les échanges, modifier les pratiques agricoles.

Nourrir le monde en 2050 ? Les dernières conclusions de l’outil prospectif « Agrimonde » sur les agricultures et alimentations du monde à l’horizon 2050, conduit par l’Inra et le Cirad(*), montrent qu’il sera possible de nourrir la population mondiale en 2050 en augmentant de 28 % « seulement » la production agricole mondiale. « Il est possible de nourrir 9 milliards d’individus de façon durable en 2050 à condition de jouer sur les comportements de consommation, de favoriser les échanges et de continuer à modifier les pratiques et les systèmes agricoles », précise Hervé Guyomard de l’Inra.

Il n’y a pas que les rendements

Les chercheurs estiment, qu’au rythme actuel de la croissance économique, l’agriculture pourra nourrir le monde au prix d’une dégradation très importante de l’environnement. Ce scénario se caractérise par « une croissance significative des rendements caloriques par hectare cultivé » et par « un commerce international sans entrave ». Il repose également sur l’hypothèse que « les problèmes environnementaux ne sont pas anticipés ». « Pour la FAO, il faut augmenter la production mondiale de 70 % pour nourrir le monde en 2050, ce qui passe principalement par une augmentation des rendements », explique le directeur général du Cirad, Gérard Matheron. Selon lui, « ce n’est pas aussi simple, il n’y a pas que les rendements ».

Les chercheurs, impliqués dans ce travail de prospective lancé en 2006, préfèrent privilégier un autre scénario dit de « rupture », reposant sur la mise en application des principes du développement durable. Nommé « Agrimonde 1 », ce scénario passe par « une intensification écologique de la production » et « une réduction des inégalités actuelles de consommation » - la réduction de la sous-alimentation dans certaines régions, mais aussi, dans d’autres régions, la réduction du gaspillage ou d’excès d’apports alimentaires.

Dans les deux cas, nourrir la planète en 2050 n’apparaît pas chose impossible. Trois régions, toutefois - l’Afrique subsaharienne, l’Asie et l’Afrique du Nord/Moyen-Orient - restent globalement déficitaires.

Une régulation des marchés

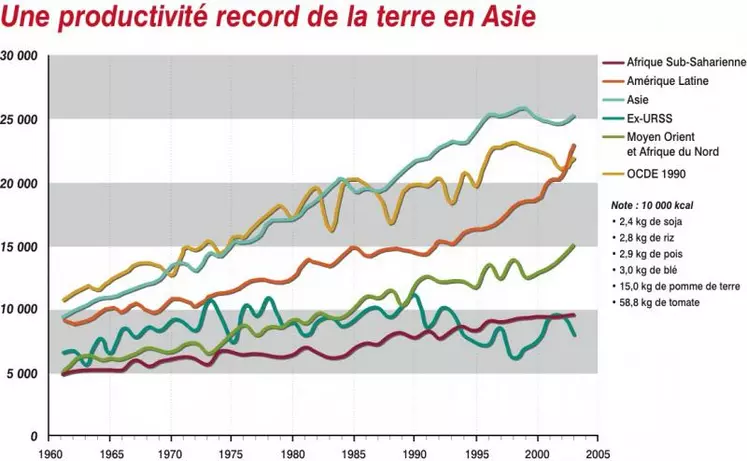

Ce constat souligne l’importance à accorder à l’organisation et à la régulation des échanges internationaux dans une perspective de sécurité alimentaire. Par ailleurs, pour nourrir le monde en 2050, le scénario « Agrimonde 1 » formule l’hypothèse de changements majeurs dans la gestion des pertes et dans les comportements alimentaires : la disponibilité en calories alimentaires serait partout de 3 000 kilocalories par habitant et par jour dont seulement 500 d’origine animale. « Aujourd’hui, les assiettes sont très différemment garnies. Dans les pays de l’OCDE, il y a une croissance régulière pour atteindre les 4 000 kilocalories par jour et par habitant, alors qu’aujourd’hui, elle ne dépasse pas 2 500 kilocalories en Afrique subsaharienne », souligne le responsable du Cirad. Cette hypothèse suppose ainsi une rupture forte dans les faits et les tendances actuelles. « Historiquement, à chaque fois que l’homme s’est enrichi, il diversifié son alimentation pour avoir accès à plus de graisse et à plus de sucre », rappelle de son côté Marion Guillou, présidente de l’Inra. Rééquilibrer la consommation alimentaire à l’échelle de la planète n’a rien d’impossible, mais nécessite « une régulation des marchés » et « la protection des cultures vivrières dans les pays pauvres », insiste Marion Guillou. Pour limiter la déforestation, les scientifiques imaginent « une diminution des surfaces de pâturage » au profil des cultures vivrières.

« Mais cela suppose que les règlements internationaux soient pensés dans une optique de sécurité alimentaire et pas seulement de libéralisation », car l’Afrique et le Moyen-Orient resteront en déficit structurel de production alimentaire et auront besoin des importations. Selon le chercheur de l’Inra, Hervé Guyomard, « il faudra augmenter la production dans un certain nombre de pays en développement et dans les pays les moins avancés. Mais, de toute façon, même en supposant des fortes augmentations, cela ne suffira pas parce que ces pays connaîtront une grande démographie. Donc, il faudra des échanges renforcés et assurer la sécurisation des approvisionnements dans ces pays ». Selon lui, « cela ne sera possible avec le cadre actuel de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) ». D’où la nécessité de renouveler la conception de l’OMC et, au niveau international, « de mieux lier les réglementations commerciales, environnementales (gaz à effet de serre et biodiversité) et sociales (droit du travail) ». L’idée du « partenariat mondial pour l’agriculture et la sécurité alimentaire », proposée par la France en juin 2008, devrait être lancée au sommet alimentaire de la FAO, le 16 novembre prochain. La recherche agronomique française veut peser dans ces réflexions internationales. Ses représentants participeront aux travaux préparatoires de ce sommet.

* Inra : Institut national de la recherche agronomique ; Cirad : Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement.

Agronomie et écologie

La recherche et la recherche et développement ont déjà un certain nombre de pistes dans les cartons. « Il faut en assurer

leur transfert. Il faut aussi imaginer demain, l’application de systèmes agricoles innovants, respectant l’environnement, à des échelles plus grandes que l’exploitation », précise Hervé Guyomard (Inra). « On sait aujourd’hui qu’il sera plus efficace pour améliorer la biodiversité, de jouer plutôt au niveau des territoires qu’au niveau de l’exploitation elle-même, en associant sur un même

territoire des exploitations d’élevage, de cultures, des forêts, des espaces humides… Cela suppose une agronomie territoriale que l’on ne pratique pas aujourd’hui. Comme plusieurs acteurs vont être impliqués, par exemple l’agriculteur qui fait du blé, le gestionnaire de la zone humide…, ce sera probablement plus difficile à gouverner ou à réguler ».