La greffe au cœur des enjeux

Avoir une meilleure greffe pour améliorer la reprise des plants et limiter l’installation de champignons pathogènes, tel est l’objectif des prochaines années.

Avoir une meilleure greffe pour améliorer la reprise des plants et limiter l’installation de champignons pathogènes, tel est l’objectif des prochaines années.

De plus en plus de professionnels s’insurgent contre le greffage oméga. Certains même n’hésitent pas à aller plus loin, en délaissant cette pratique qui a révolutionné la pépinière à son époque. À commencer par le pépiniériste italien VCR, qui revient à la mortaise, par le vauclusien Lilian Bérillon qui ne fait plus que de la greffe en fente, ou encore par l’alsacien Hebinger, qui a récemment lancé une nouvelle greffe de son invention : la F2. Selon son concepteur, cette dernière possède l’avantage d’éviter l’écrasement des vaisseaux et de respecter le flux de sève. « De plus, le blocage mécanique des bois induit par la greffe oméga fausse le test de vérification de la soudure », estime Gérard Hebinger.

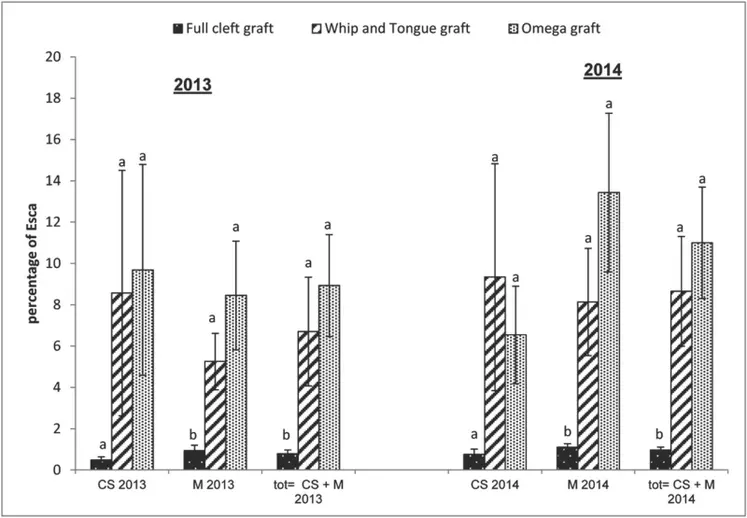

« La technique même du greffage oméga est structurellement inadéquate, surenchérit Marc Birebent, dirigeant de l’entreprise Worldwide Vineyards, spécialisée en greffage et surgreffage. La zone de contact des tissus cambiaux est très réduite et fragile, et la coupe transversale déchire et nécrose les fibres. » Selon lui, ces nécroses sont d’ailleurs une voie royale pour l’installation des champignons pathogènes impliqués dans les maladies du bois. Une théorie pas si saugrenue, si l’on en croit les dernières avancées scientifiques. En juin dernier, l’équipe de Séverine Mary, à l’Institut des sciences de la vigne et du vin de Bordeaux, a en effet publié un article sur l’impact du type de greffe sur les symptômes foliaires d’esca. Avec des résultats édifiants : l’étude établit une différence claire selon la méthode employée. Ces observations ont été faites pendant deux ans, sur 59 parcelles en place, avec des cépages réputés sensibles (cabernet-sauvignon et mourvèdre). Que ce soit à Bordeaux ou en Provence, les parcelles où les plants avaient été greffés en fente (à la main) ont exprimé moins de 1 % de symptômes. En revanche, le taux a été compris entre 5 et 10 % pour des vignes greffées à l’anglaise (semi-mécanique), et il est monté jusqu’à près de 14 % dans le cas d’un greffage oméga (mécanique). De même, les formes apoplectiques de la maladie ont été systématiquement moins nombreuses sur les plants greffés en fente.

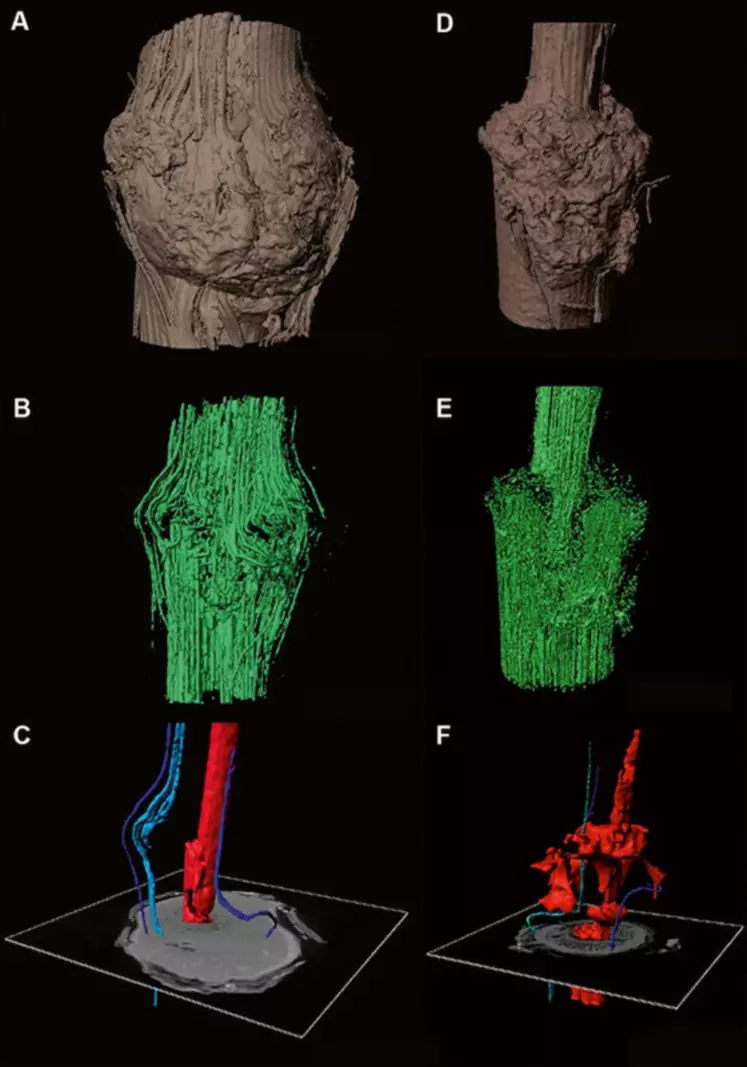

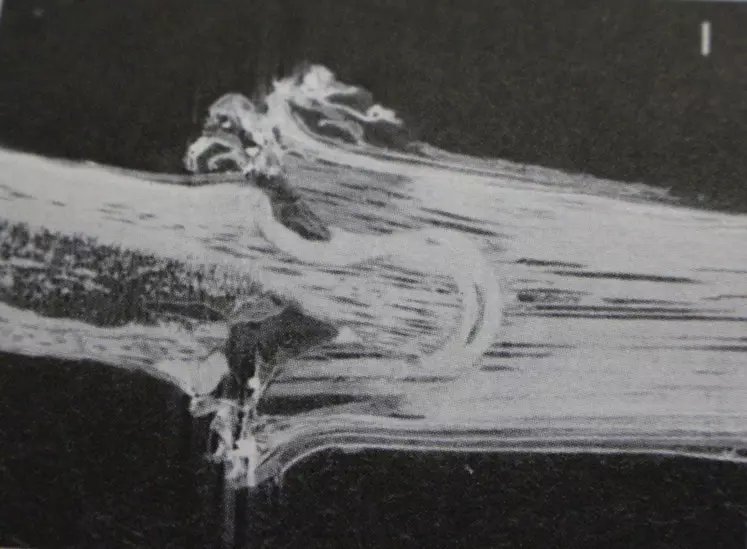

Les jonctions issues du greffage passées aux rayons X

Dès lors, la question du greffage apparaît comme une problématique centrale dans l’expansion des maladies du bois. À la faveur du Plan national dépérissement, les scientifiques commencent d’ailleurs à se pencher sur cette étape cruciale et pourtant peu étudiée jusqu’ici, notamment à travers les programmes Eureka et Origine (voir également page 46). « Nous allons essayer de comprendre comment se met en place la jonction des bois lors du greffage », explique Nathalie Ollat, chercheuse à l’Inra de Bordeaux et responsable de ce dernier projet. Car de nombreuses questions restent encore sans réponses. Pourquoi certains porte-greffe ont-ils des taux de reprise plus faibles ? Est-ce un problème de structure de la plante ? Que se passe-t-il lors de la formation du cal ?

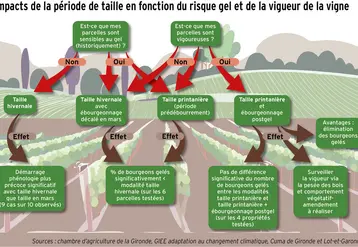

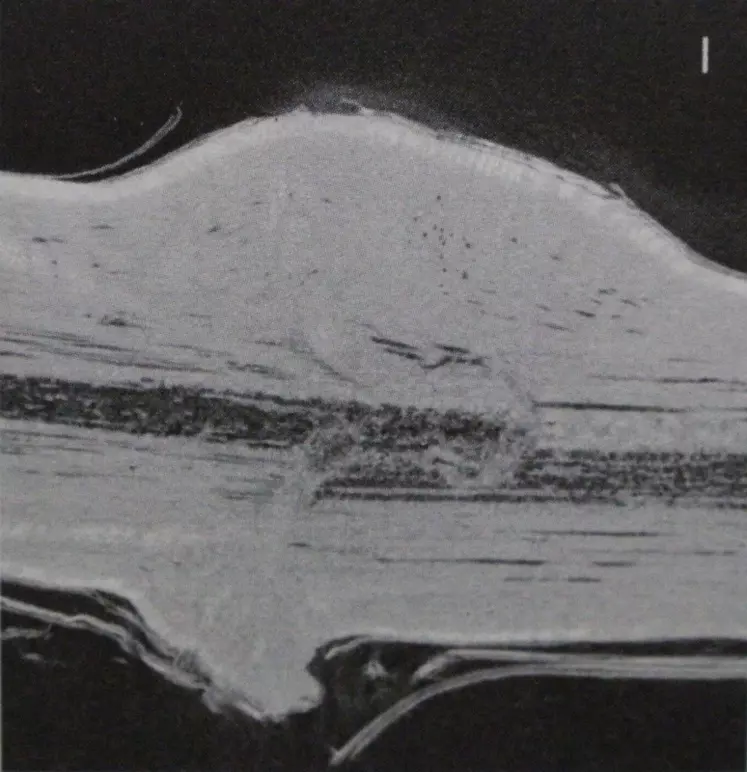

Pour avancer, les scientifiques comptent s’appuyer sur des techniques de microscopie novatrices, afin de percer le secret de la mise en place des connexions. Et ce ne sera pas leur seul allié, puisqu’ils pourront compter également sur le déploiement de l’imagerie en viticulture, à l’instar de l’IRM ou de la radiographie, pour modéliser le point de greffe. « Ces images nous permettront de savoir ce qu’il se passe à l’intérieur du plant, et d’analyser la qualité de la greffe dans nos différentes modalités testées », rapporte la chercheuse. Les greffes oméga, anglaise, mortaise et en bouture herbacée seront ainsi passées au crible, et leurs taux de reprise respectifs comparés de façon scientifique. Des résultats qui seront complétés par ceux du programme alsacien Eureka, où le type de greffe sera mis en relation avec le développement de l’amadou. « Même si à première vue, on pense que c’est la manière dont elle est faite plutôt que le type de greffe qui influe sur la reprise », complète Nathalie Ollat.

L’intérêt des technologies d’imagerie pourrait même aller bien au-delà des programmes de recherche, et avoir des applications en pépinière. « Nous imaginons par exemple de développer un outil pour automatiser le tri des plants, qui serait plus efficace que le test du pouce utilisé actuellement par les pépiniéristes pour vérifier la soudure », illustre la chercheuse.

Étudier l’interaction entre le porte-greffe et le greffon

Une machine, en somme, capable de scanner le plant pour savoir si les vaisseaux sont correctement soudés ou non, et d’éjecter ceux présentant une mauvaise jonction. Avec à la clé, pour le viticulteur, des parcelles plus homogènes et des ceps en meilleur état. Toutefois, ce genre de technologie relève encore de l’expectative.

Une autre voie pour améliorer le greffage, actuellement suivie par l’Inra, est d’étudier les interactions entre le porte-greffe et le greffon. C’est notamment l’objet des travaux de Sarah Cookson et de son équipe bordelaise, engagés depuis cette année dans le programme Duragreffe. « Lors du greffage, nous avons constaté la dérégulation de nombreux gènes, notamment ceux impliqués dans la réponse des plantes au stress oxydatif », pose la scientifique. D’où l’idée de diminuer le niveau de stress, afin de réduire la mortalité des cellules et des nécroses, dans le but d’obtenir un meilleur greffage. Pour cela, les chercheurs vont tenter d’imiter la réponse habituelle de la plante, à savoir la libération de composés antioxydants. En pratique, cela se traduit en amont du greffage par le trempage des interfaces du bois dans différentes solutions tests, riches en tels composés. « Après avoir cherché des produits antioxydants d’origine végétale et bon marché, nous avons opté pour l’acide ascorbique, des extraits de sarments riches en stilbènes, des extraits de baies de raisin riches en anthocyanes, et des extraits de saule riches en acide salicylique », précise Sarah Cookson. Si cela fonctionne, ce sera un argument pour expliquer l’origine génétique des incompatibilités entre porte-greffe et greffon. Mais ce sera surtout un moyen d’améliorer la qualité du matériel végétal et la longévité des vignes. « Car une plante ayant réalisé une meilleure greffe sera plus résistante à l’avenir », rappelle la chercheuse. Les premières conclusions devraient arriver fin 2018, mais il faudra certainement plus de temps avant de valider le concept. Ensuite, se posera la question de développer des machines pouvant pulvériser la solution sur les plaies.