Le choix de la robotisation pour l'efficacité et la qualité de vie

Le Gaec de l’Ellé, dans le Morbihan, a choisi progressivement de robotiser la traite et l’alimentation du troupeau pour limiter le besoin en main-d'œuvre et améliorer la qualité de vie, tout en optimisant l’efficacité économique.

Le Gaec de l’Ellé, dans le Morbihan, a choisi progressivement de robotiser la traite et l’alimentation du troupeau pour limiter le besoin en main-d'œuvre et améliorer la qualité de vie, tout en optimisant l’efficacité économique.

Au Gaec de l’Ellé, Alain et son fils Romain, qui a rejoint le Gaec en 2020, sont responsables de l’atelier lait. Hervé, le frère d’Alain, est quant à lui responsable de l’atelier porcs. Un salarié polyvalent s’occupe des cultures et ponctuellement des travaux sur les bâtiments. La structure familiale est située dans un village, à proximité direct de tiers, entre une départementale et l’Ellé, rivière de première catégorie pour la pêche au saumon. « Le porc et le lait sont complémentaires en termes de rotation des cultures, gestion des effluents, trésorerie, amortissement du matériel…, souligne Alain Perron. Avoir deux ateliers permet aussi de limiter les risques. »

Pouvoir prendre du temps

Depuis la création de la ferme, deux points essentiels ont orienté les choix des exploitants : être performants économiquement et maintenir une bonne qualité de vie. Depuis 1995, le Gaec a fait le choix d'organiser le travail du week-end pour qu'une personne seule puisse être autonome du samedi midi au lundi. Les trois associés travaillent en général de 8 h à 19 h, et les salariés de 8 h 30 à 18 h. Chaque associé a deux week-ends libres sur trois et prend deux semaines de vacances en été et une semaine en hiver. Le Gaec adhère aussi au service de remplacement. « Il est dangereux de ne pas l’être, en cas d’arrêt de travail, estiment les éleveurs. Nous envisageons de les solliciter pour apprécier leurs aptitudes à nous remplacer sur les robots. »

À l'installation d’Alain en 1982, l’exploitation est passée de 35 à 80 vaches, avec création d’une nouvelle stabulation avec logettes, fosse et DAC, et d’une salle de traite 2x6 postes. L’atelier lait a fonctionné ainsi jusqu’en 2009. En 2000, l'atelier porc a été délocalisé à plus de 100 mètres des tiers, avec la création de deux nouveaux bâtiments plus modernes et automatisés pour qu'une seule personne puisse être autonome.

En 2009, les éleveurs ont fait le choix d’installer des panneaux photovoltaïques pour 120 kW de puissance avec contrat sur 20 ans. « Nous nous sommes engagés dans la dynamique de l’énergie solaire pour le concept d'énergie renouvelable et pour avoir un complément de revenu, expliquent Alain et Hervé. La stabulation, exposée au sud, s’y prêtait, mais était déjà ancienne. Nous avons donc refait la charpente et nous en avons profité pour élargir le bâtiment afin de nous autoriser une augmentation du quota sans délocaliser l'atelier lait. »

En 2014, le Gaec a eu l’opportunité de reprendre une exploitation voisine de 40 hectares et 270 000 litres. « Nous avons alors demandé une nouvelle autorisation d’exploiter pour 130 vaches, avec un droit à produire de 1 million de litres. La salle de traite était trop petite et obsolète. Nous avons pris le parti du robot, pour ne plus avoir l’astreinte de la traite et faciliter le confort et l’organisation du travail et des week-ends, parce que les robots permettent une meilleure efficience du travail. De plus, des robots prennent peu de place, ce qui est important pour nous. Cela nous permettait aussi de créer une fosse sous les robots et ainsi d’économiser en surface et investissement. » En 2014, deux robots A3 Lely d’occasion sont donc installés dans la stabulation. « Nous avons toujours eu une politique d’investissement et d’amortissement soutenue pour garder des outils performants et améliorer le confort de travail, soulignent les éleveurs. Deux robots permettent d’absorber du volume, donnent de la souplesse et contiennent le besoin en main-d’œuvre. Des robots d’occasion peuvent être une réelle opportunité et apportent autant de plus-value que des robots neufs, en coûtant moins cher. »Maintenir le pâturage malgré les robots

Malgré la présence de deux robots et un droit à produire de 1,2 million de litre depuis l’installation de Romain, le Gaec a choisi de limiter le cheptel à 105-110 vaches traites. « Avec deux stalles, nous pourrions en avoir plus, analyse Romain. Mais nous voulons maintenir le pâturage, pour des raisons économiques et de santé et bien-être des vaches, et répondre aux attentes sociétales. »

« Nous sommes limités en surface de pâturage et en attente d'autorisation pour un boviduc et/ou un passage canadien afin de doubler la surface accessible aux laitières. L'herbe pousse bien dans la région, ce serait dommage de s’en priver. Et nous pensons que les politiques agricoles y seront plus favorables à l’avenir. » « Comme nous sommes limités en surface, avec 20 ares par vache, nous ne pouvons pas les sortir jour et nuit. Quand il fait trop chaud, les vaches sortent la nuit. Nous essayons de maintenir la productivité avec de l’ensilage d’herbe ou de l’enrubannage à l’auge toute l’année. La fréquence de traite, de 2,6 à 2,7 traites par jour l’hiver en bâtiment, baisse tout de même à 2,3-2,4 traites par jour en période de pâturage. Mais au final, nous y gagnons, car le pâturage coûte moins cher que l’herbe stockée et de l’herbe pâturée au bon stade réduit la consommation de concentré. »

Dans la même optique de se démarquer par un lait plus « vert », le Gaec a adhéré à la charte non-OGM de sa laiterie, Terres de l’Ouest. « Le complément de prix est de 15 euros pour 1 000 litres. Comme nous ne distribuons que des matières premières à l’auge, nous avons seulement eu à remplacer le tourteau de soja par du colza. Pour limiter le coût et nous prémunir de la hausse des prix, nous l’achetons par camion de 27 tonnes et nous nous couvrons avec des contrats de 6 à 12 mois. »

Côté troupeau, le Gaec par ailleurs a engagé depuis longtemps un travail sur la génétique, avec l’achat de taureaux à haut potentiel, améliorateurs notamment pour les taux et la santé de la mamelle. Toutes les femelles sont génotypées (index moyen du troupeau VL : ISU 133, index lait 309, TP +0,8, TB +0,9, STMA +0,6).

Gain de temps et précision avec un robot d’alimentation

Toujours avoir une marge de manoeuvre

Dans leur stratégie, les éleveurs s’attachent à toujours avoir de la marge de manœuvre pour travailler sereinement. Au niveau main-d'oeuvre, par exemple, les postes sont tous doublés pour pallier l'éventuelle absence du responsable de l’atelier. Les robots ne sont pas saturés pour garder un peu de souplesse en cas de défaillance. La sécurité est aussi de mise au niveau du système fourrager, 70 hectares de maïs sont implantés pour un besoin réel de 50 hectares, en cas d'accident cultural. Les bâtiments permettent d'élever un peu plus de génisses que leurs besoins pour le renouvellement. Sept à quinze génisses sont vendues par an. « Nous gardons celles qui correspondent le mieux à notre conduite d'élevage. » Par prudence encore, les investissements sont calculés sur la base d'une production de 1,1 million de litres, pour un droit à produire de 1,2 million de litres.

À l’avenir, le fonctionnement de l’exploitation va toutefois devoir évoluer, avec le futur départ à la retraite d'Alain en 2022 et d'Hervé en 2025. Romain va devoir trouver une nouvelle organisation qui lui corresponde. « Ma principale préoccupation pour l’avenir est la main-d’œuvre, souligne-t-il. Dans un premier temps, je prendrai des salariés. La robotique sera un avantage puisqu'elle permet d’adapter le temps de travail d’un salarié, de le faire commencer plus tard ou finir plus tôt, avec moins de contraintes pour les week-ends. Aujourd'hui, il n'y a pas d'âge pour apprendre et travailler avec l'informatique. »

Par la suite, le jeune éleveur pourrait réfléchir à une association. « Certains pensent qu'à l'avenir, on pourrait produire 1 million de litres par UTH, mais pas toute l’année et pas si on veut maintenir du pâturage. On peut aussi repenser le fonctionnement des élevages laitiers, en ayant des salariés responsables d’élevage, comme cela se fait en production porcine. Une prise de responsabilités progressive allant jusqu'au partage ponctuel des alarmes est tout à fait envisageable et souhaitable. »

L’éleveur prévoit également à l’avenir de déléguer une partie des travaux des champs. « Le matériel de culture est le même depuis quinze ans, alors que la surface a augmenté, ce qui entraîne plus de temps de travaux. Plutôt que de changer le matériel, je vais sans doute déléguer une partie des travaux à une ETA. » Romain s’interroge aussi sur l’atelier porcin. « Avec l’augmentation des prix des engrais, avoir des effluents porcins est un atout. Mais une mise aux normes bien-être pour les truies en maternité sera bientôt obligatoire. » Enfin, les éleveurs réfléchissent aussi au photovoltaïque pour l’autoconsommation, le coût de l’électricité ne cessant d'augmenter.

Chiffres clés

Avis d'expert : Eric Levasseur, Cerfrance Bretagne

« Une marge dans les meilleures du groupe »

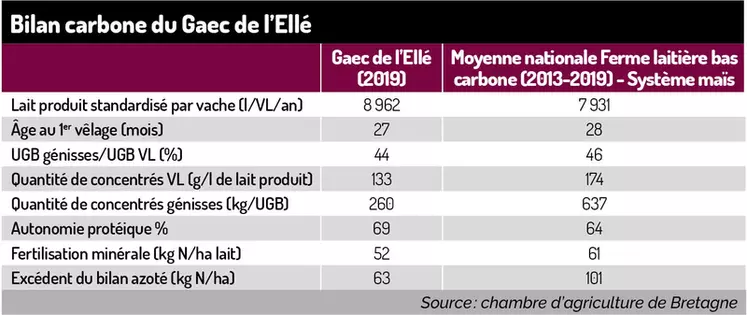

Un très bon bilan carbone

Le diagnostic Cap2'ER réalisé en 2020 témoigne du très bon bilan carbone de l’atelier lait.

Un axe important pour le Gaec est d’anticiper l’évolution des attentes sociétales et de la réglementation, notamment en matière d’environnement. En 2001, il a signé un CTE (contrat territorial d’exploitation) qui a permis d'investir avec des aides intéressantes dans le bitumage de la cour, la couverture des fosses et une tonne à lisier avec pendillards. « Ces investissements ont permis d’optimiser les surfaces d’épandage et sont un atout pour limiter les émissions du bilan carbone. »

En 2020, à l’initiative du groupe lait Résagri de la chambre d’agriculture, le Gaec a fait le diagnostic Cap2'ER de l’atelier lait. « Nous pensons que les politiques agricoles de demain iront dans le sens d'une baisse des émissions de gaz à effet de serre et d’une meilleure empreinte carbone. » Le diagnostic a montré que le Gaec est très bien positionné en termes d’émissions, avec une émission nette de 0,78 kg eqCO2/l de lait. Le stockage du carbone est dans la moyenne, de 0,08 kg eqCO2/l de lait. « Nos prairies sont en ray-grass et trèfles gardés six à huit ans pour le pâturage et en dactyle, ray-grass hybrides et trèfles gardés quatre à cinq ans pour la fauche. Et nous avons 23 km de haies. »

L’empreinte carbone nette du lait est ainsi de 0,70 kg eqCO2/l lait, inférieure de 20 % à la moyenne nationale « Ferme laitière bas carbone ». « Ceci est lié surtout à l’efficacité de l’utilisation des ressources, note Tanguy Bodin, de la chambre d’agriculture, qui a réalisé le diagnostic. Grâce aux fourrages de qualité, le Gaec apporte moitié moins de concentrés aux génisses pour un âge au premier vêlage équivalent. Pour les vaches, l’efficacité des concentrés est bonne et permet aussi des taux intéressants en race Prim’Holstein. L’apport d’engrais minéral est raisonné, à 10 N/ha SAU lait de moins que la moyenne, ce qui limite l’excédent du bilan azoté. »