Manque de main-d'œuvre : quelles sont les options en élevage laitier pour organiser son travail et gagner du temps ?

Lorsqu’un collectif de travail est amené à se réorganiser (départ à la retraite des parents ou d'un associé, dénouement d'un Gaec), des solutions existent pour rationaliser le travail en élevage laitier et gagner en efficacité. La priorité est de définir ses besoins.

Lorsqu’un collectif de travail est amené à se réorganiser (départ à la retraite des parents ou d'un associé, dénouement d'un Gaec), des solutions existent pour rationaliser le travail en élevage laitier et gagner en efficacité. La priorité est de définir ses besoins.

« À partir de 60 ans, les départs à la retraite se font bien plus rapidement dans le secteur laitier qu’en bovins viande, céréales ou encore en viticulture, en raison de l’astreinte et des fins de carrière qui ne se prolongent pas », introduit Christophe Perrot, d’Idele. Globalement, le modèle du Gaec familial reste majoritaire dans le paysage laitier en France. « Aujourd’hui, 75 % des installations s’insèrent dans un Gaec. Les trois quarts d’entre elles sont familiales. » Lors du dénouement d’un Gaec, la question se pose alors pour ceux qui restent de comment faire face, à charge de travail et astreinte égales, à la perte d’une ou deux unités de main-d’œuvre. Plusieurs schémas sont possibles pour organiser le travail. Avant tout, « c’est important pour le repreneur de bien exprimer ses besoins : quel projet ? quels scénarios ? quels besoins en formation ou acquisition de nouvelles compétences ? », cadre Emmanuel Beguin, d’Idele, qui constate, dans les petits collectifs, « souvent une combinaison de solutions ».

Repères

• 50 VL/UMO pour maintenir une certaine qualité de vie. « C’est un ordre de grandeur », précise Emmanuel Beguin, d’Idele

• 10 h/VL/an gagnées grâce au robot de traite selon une étude d'Idele sur grands troupeaux

• 30 à 60 min/j gagnées grâce à la délégation de l'alimentation

1 – Réorganiser la main-d’œuvre : déléguer quoi et à qui ?

Embaucher, s’associer (main-d’œuvre internalisée) ou déléguer à une ETA ou une Cuma (main-d’œuvre externalisée). Si l’option embauche d’un salarié est retenue, Emmanuel Beguin met en garde sur la problématique de management (savoir recruter et garder la personne). L’association est, elle aussi, une forme de délégation. L’arrivée d’un associé a l’avantage de partager la charge mentale, de mutualiser les risques et les responsabilités. « Il faut trouver la bonne personne. Pour cela, le maître-mot est l’anticipation », reprend Emmanuel Beguin. Il conseille de tester la compatibilité en amont, avec son apprenti, son stagiaire ou son salarié. « Intégrer quelqu’un de l’extérieur n’est pas quelque chose d’évident. Il faut remettre à plat la place de chacun, travailler sur les attentes individuelles, personnelles et professionnelles pour aboutir sur une organisation de travail où tout le monde se retrouve dans la durée. » Dans le cas d’une sortie du cadre familial, il faut aussi savoir quitter un « fonctionnement patrimonial, faire attention à ce que les parents – s’ils continuent de venir à la ferme – ne créent pas d’interférences ».

Sur le plan de l’externalisation de la main-d’œuvre, « la situation la plus courante est la délégation des cultures », décrit Emmanuel Béguin. Mais « le chef d’exploitation garde une tâche ou deux qui sont stratégiques et peu coûteuses en matériel et il continue de superviser ». La délégation peut se répartir entre plusieurs ETA, afin de diluer le risque d’indisponibilité de matériel. Sophie Chauvat, d'Idele, complète : « ce que l’on voit le plus, c’est la délégation du travail de saison (moissons, épandages, etc.), davantage que le travail d’astreinte qui reste internalisé dans l’exploitation ».

Plus rare, la délégation de l’alimentation à une Cuma. « C’est le deuxième poste en termes d’astreinte après la traite », estime Emmanuel Beguin. Quelques mises en garde cependant : respect des horaires de distribution, fragilité du groupe si l’un des adhérents quitte la Cuma, contrainte de distance vis-à-vis des autres fermes ou encore accessibilité des silos et des bâtiments. En revanche, la performance du matériel en commun garantit une ration de qualité et l’éleveur peut estimer gagner entre trente et soixante minutes par jour.

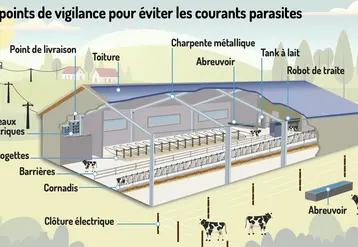

2 – S’équiper, moderniser ses bâtiments : le robot, tête d’affiche

« En France, entre 2021 et 2023, 13 % à 19 % des jeunes qui s’installent ou qui acceptent de continuer après le départ d’un associé robotisent. Le chiffre monte à 25-30 % dans la moitié nord du pays », évalue Christophe Perrot. Le robot de traite, une solution pour gagner du temps ? « Il fait gagner dix heures par vache et par an », rapporte Emmanuel Beguin, d’après une étude réalisée sur grands troupeaux. Sophie Chauvat nuance : « un éleveur qui a un roto bien équipé ne gagnera pas forcément beaucoup de temps. En revanche, le passage d’une salle de traite mal adaptée au robot apporte un gain réel ». Le robot permet ainsi de se dégager du temps pour l’alimentation, le paillage avec « des niveaux d’astreinte très bas, qui permettent de gérer des troupeaux importants avec peu de personnes », reprend Emmanuel Beguin.

S’il dégage surtout de la souplesse de travail et libère de la pénibilité, le robot ne supprime pas pour autant complètement l’astreinte et peut engendrer du stress, lié au risque d’alarme ou encore à la gestion des données. Sur le plan technique, il est important que plusieurs personnes sachent gérer ces données et la maintenance. À noter, le robot ne fait que traire ! « Les annuités du robot pendant dix ans avec les frais de maintenance sont comparables au coût d’un salarié à 35 heures. Les deux ont un fonctionnement annuel d’environ 25 000 euros », chiffre Jocelyn Fagon, d'Idele. En revanche, le robot peut être un atout pour attirer des salariés.

L’investissement dans une pailleuse, un robot repousse fourrage ou d’alimentation, de la contention, un box de vêlage ou une nurserie sont des pistes pour gagner en temps et en confort de travail.

3 – Organiser et simplifier des pratiques : gagner de 10 minutes à 2 heures par jour

« La simplification des pratiques est peu onéreuse et réversible », assure Sophie Chauvat. Ce peut être le passage en monotraite, grouper les vêlages pour fermer l’étable ou le silo pendant deux mois, revoir ses techniques culturales pour limiter le nombre de passages. « La simplification des pratiques peut passer par le fait de revoir son niveau d’exigence, souligne Jocelyn Fagon. Comme regrouper les distributions d’alimentation, revoir le nombre de composants dans la ration ou encore l’hygiène de traite en utilisant des lingettes à usage unique. » Selon le niveau de simplification engagé, l’éleveur peut gagner entre dix minutes et deux heures par jour.

« La réflexion autour du dimensionnement de l’exploitation est rarement mise en avant : on peut se demander si passer de 100 à 70 vaches laitières ne serait pas une piste pour adapter le temps de travail ? À condition que cela reste en cohérence avec son système et de ne pas être contraint par des emprunts », reprend Sophie Chauvat.

Dans le cas de spécialisation en lait – arrêt d’un atelier allaitant ou volaille par exemple –, les avantages sont : se recentrer sur son métier, et une charge de travail mieux gérée. « Les compétences sont recentrées sur l’élevage, il y a de la cohérence entre le travail et les investissements réalisés. En revanche, le métier au quotidien est moins diversifié », prévient Emmanuel Beguin.

Côté web

Le projet Déclic travail décortique, sous forme de fiches, les organisations et les solutions de travail.