« Grâce à la spectroscopie moyen infrarouge, le flacon de lait n’en finit pas de parler »

Déficit énergétique, fonctionnement du rumen, santé et bien-être des vaches… L’analyse fine du lait génère une profusion d’indicateurs valorisables en élevage. Le point avec Luc Manciaux d’Innoval et membre du groupe R & D au sein d’Eliance (1).

Déficit énergétique, fonctionnement du rumen, santé et bien-être des vaches… L’analyse fine du lait génère une profusion d’indicateurs valorisables en élevage. Le point avec Luc Manciaux d’Innoval et membre du groupe R & D au sein d’Eliance (1).

Propos recueillis par Emeline Bignon

Les indicateurs liés à l’analyse fine de la composition du lait deviennent-ils incontournables aujourd’hui ?

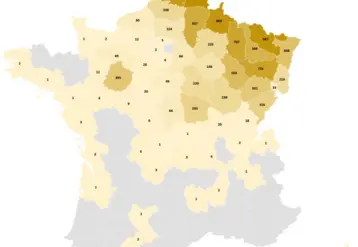

Aujourd’hui, la recherche et le développement passent à la vitesse supérieure grâce à l’utilisation d’algorithmes de plus en plus complexes et une puissance de calcul accrue. À l’échelle européenne, trois projets successifs se succèdent depuis 2011 (Optimir, EMR et Happy Moo) auxquels contribuent aujourd’hui sept pays totalisant 80 000 troupeaux et 5 600 000 vaches (2). La mutualisation des données permet d’accélérer davantage encore les processus de modélisation et de renforcer leur fiabilité. »

Quelles sont les principales applications sur le terrain ?

Aujourd’hui, ils renseignent principalement sur l’équilibre de la ration, le fonctionnement du rumen, le déficit énergétique et l’état corporel. Le diagnostic peut s’effectuer à partir d’échantillons individuels ou du lait de tank. Il est intéressant aussi de travailler sur des lots de vaches ciblés par stade ou rang de lactation.

L’analyse des acides gras est aussi exploitée pour juger de la qualité nutritionnelle du lait et de sa fromageabilité. À l’échelle du troupeau, il est également possible de prédire les émissions de méthane entériques à partir du profil en acides gras du lait. D’ici un à deux ans, nous pourrons même descendre jusqu’à la vache, ce qui ouvrira les portes vers une utilisation potentielle en génétique. »

Quelles sont les perspectives les plus prometteuses à moyen terme ?

Rapidement, nous devrions notamment parvenir à une équation permettant de suivre le métabolisme de début de lactation sans avoir à estimer les notes d’état corporel dans les élevages. L’approche sera complémentaire de celle de Cetodetect et CetoMIR, les indicateurs de l’acétonémie développés par le réseau FCEL depuis dix ans. Elle se basera sur les données d’ingestion et d’efficacité alimentaire (récoltées en stations expérimentales), la mesure de métabolites du lait et du sang (AGNE, corps cétoniques), ainsi que les pertes de poids vif et d’état corporel.

Le flacon de lait pourra également évaluer l’état de stress chronique au sein d’un troupeau ou à l’animal. Pour bâtir cet indicateur, nous travaillons à partir d’un échantillonnage à large échelle avec des dosages de cortisol effectués au niveau des poils de queue, reconnus pour être de bons traceurs. Les premiers résultats obtenus sont prometteurs. Au sein d’un troupeau, certaines vaches se montrent plus sensibles que d’autres aux stress. Cela permettra également de poser un diagnostic factuel et scientifique lorsque des troupeaux sont soumis à des courants parasites ou des ondes électromagnétiques par exemple. »

Multiplier les indicateurs ne risque-t-il pas non plus de complexifier le pilotage des troupeaux ?

Une première solution serait de sélectionner les indicateurs préférentiels à suivre en fonction des typologies de systèmes et des périodes de l’année. Une autre hypothèse serait de créer des indicateurs de synthèse, à l’instar de l’ISU en génétique. Dans tous les cas, s’ils permettent quasiment de suivre un troupeau à distance, tous ces indicateurs ne dispensent pas de croiser les données avec les observations faites sur l’élevage. Au contraire ! C’est un plus pour faire converger le diagnostic et améliorer la rentabilité de l’atelier lait. »

Prédire les mammites, mais pas l’acidose

Le saviez-vous ?

Toute modification de l’état d’une vache entraîne un changement de composition du lait, et donc de l’ensemble du spectre du lait. La spectroscopie moyen infrarouge (MIR), utilisée en routine dans les laboratoires d’analyse, détermine la matière grasse, les protéines, l’urée, le lactose, la caséine. MIR quantifie aussi les composés plus spécifiques : acides gras du lait, minéraux, lactoferrine, acétone, B-hydroxybutyrate. À partir des analyses réalisées, l’objectif des programmes européens en cours est d’utiliser l’ensemble du spectre MIR pour prédire l’état physiologique d’une vache. Afin d’élaborer les algorithmes d’interprétation des spectres en fonction de l’état de la vache, il faut d’abord collecter sur le terrain les données phénotypiques et les spectres associés. Les algorithmes sont ensuite intégrés au sein de logiciels qui exploitent en routine les données de contrôle laitier et les spectres d’analyse afin de fournir des indicateurs d’alerte et de pilotage en élevage.