Biostimulants : mieux connaître leurs modes d’action

Le marché des biostimulants s’est fortement développé ces quinze dernières années. Des travaux de recherche visent à identifier les meilleures conditions pour obtenir des effets positifs sur les cultures.

« Les biostimulants connaissent un grand boom économique et scientifique depuis les années 2010, comme en témoigne le nombre de publications scientifiques sur ce sujet, qui a explosé à partir de 2013 », indique Charlotte Berthelot, CTIFL, lors d’une conférence du Sival 2025. Il existe une multitude de typologies de biostimulants. On peut les classer selon leur composition : biostimulants minéraux (silicium…), microbiens (champignons, bactéries, levures), organiques (extraits de plantes, algues, lombricomposts…). « Mais on peut aussi les classer selon leur champ d’action », présente Charlotte Berthelot. C’est ce qui a été fait dans les travaux du projet Reccable (2022-2025), mené dans les Pays de la Loire par le CTIFL, l’Arelpal et le CDDM. Trois typologies distinctes de biostimulants ont été prises en compte dans ce projet : les biostimulants probiotiques, prébiotiques et postbiotiques (voir encadré).

Trente-six biostimulants testés en chambre de culture

« Le projet Reccable visait à rechercher des leviers de biostimulation permettant d’améliorer la résilience des plantes au stress hydrique, thermique, nutritif et oxydatif, dans un contexte de changement climatique, poursuit la spécialiste. Les biostimulants peuvent-ils être un levier facile à mettre en œuvre pour aider les cultures face au changement climatique ? » Cinq cultures légumières ont été étudiées : concombre, tomate hors-sol, épinard, salade et radis.

L’objectif était de travailler sur deux types de biostimulation : la biostimulation exogène (produits commerciaux ou « faits maison ») et la biostimulation in situ, ou bioamplification, en multipliant les micro-organismes déjà présents dans l’environnement. Trente-six biostimulants ont été testés en chambre de culture et appliqués selon les préconisations des fournisseurs pour les biostimulants commerciaux, et selon la littérature pour les biostimulants faits maison. Pour chaque biostimulant, les effets en condition de confort et en condition de stress hydrique ou de stress thermique ont été observés.

Effet positif avec certaines combinaisons de facteurs

« Le premier constat est que les effets des biostimulants sont complètement dépendants de la situation. Ils varient en fonction de la typologie du biostimulant, de la culture, du type de stress, et des interactions entre ces facteurs, note Charlotte Berthelot. Par exemple, la chabasite, un prébiotique, n’a pas du tout le même effet si on est sur épinard, laitue ou radis. Sur le radis, on a une très bonne biostimulation quand on est en condition de confort, mais pas d’effet quand on est en condition de stress hydrique. C’est l’inverse sur épinard, avec même des effets négatifs quand on est en conditions de confort. »

Au total, 145 combinaisons ont été testées, en croisant les espèces, les biostimulants et les types de stress. « Sur ces 145 combinaisons, on a eu 24 réponses positives, liées à 19 produits », constate Charlotte Berthelot. Pour une culture donnée, des biostimulants peuvent avoir un effet avec certaines combinaisons de facteurs, mais jamais tout le temps. En revanche, il n’y a pas eu vraiment d’effet positif des biostimulants en conditions de production. « Il y a vraiment une réflexion à avoir sur le choix du biostimulant en fonction des situations, résume-t-elle. Il est nécessaire de mieux connaître les modes d’action pour appliquer et positionner les produits au mieux ». Ainsi, les travaux du projet Reccable ont permis de montrer que pour la laitue, les biostimulants testés intervenaient essentiellement sur l’assimilation de l’eau et de l’azote. Pour le radis, les cibles principales des biostimulants sont liées à l’amélioration de l’assimilation en azote et à la réduction du stress oxydatif. « Grâce à ce travail sur le mode d’action, on a maintenant des pistes pour savoir quels leviers mobiliser afin de favoriser un effet des biostimulants », souligne Charlotte Berthelot.

Une définition européenne depuis 2022

La question de la définition des biostimulants a longtemps suscité le débat. La mise en place du règlement 2019/1009, qui encadre la commercialisation des fertilisants et des biostimulants dans l’Union européenne depuis le 16 juillet 2022, a en partie résolu le problème. Les biostimulants y sont définis comme « des substances ou micro-organismes qui stimulent les processus nutritionnels des plantes de manière indépendante de leur teneur en nutriments, avec pour effet d’améliorer : l’efficacité de l’utilisation des nutriments ou leur disponibilité, la tolérance au stress abiotique, les caractéristiques qualitatives des cultures ».

Avant juillet 2022, les biostimulants devaient être homologués pays par pays. Cette dimension nationale pour homologuer les produits biostimulants reste une possibilité, mais désormais les fabricants peuvent obtenir une homologation (marquage CE) pour commercialiser leurs produits dans l’ensemble de l’UE. Un biostimulant qui n’a pas de marquage CE doit obtenir une AMM pour être commercialisé en France, via le système des matières fertilisantes et supports de culture (MFSC). Ces produits doivent respecter la norme NF U 42-001 (engrais et amendements) et répondre aux critères de sécurité définis par l’Anses.

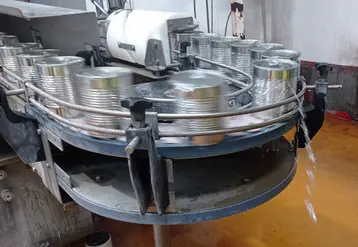

La bioamplification par biogénérateur

Les acteurs du projet Reccable ont travaillé sur la bioamplification in situ, en promouvant les bactéries et champignons déjà en place, par exemple en serre avec un biogénérateur. « En serre hors-sol, les teneurs en bactéries et champignons des laines de roche sont très faibles, il y a donc un intérêt à travailler sur la bioamplification », explique Charlotte Berthelot, CTIFL. Sur les premiers essais en culture de tomate, on observe des effets très intéressants du biogénérateur, qui sont renforcés quand on est en conditions de culture contraignantes (stress thermique).

Trois typologies selon le champ d’action

Les biostimulants prébiotiques contiennent des micro-organismes ou organismes vivants et peuvent être appliqués soit directement sur les plantes, soit dans le sol. Ils exercent des effets bénéfiques sur la croissance des plantes, leur santé ou leur résistance au stress.

Les biostimulants prébiotiques ont un effet indirect sur la plante mais un effet direct sur les probiotiques. Ils sont appliqués également au sol ou sur les plantes. Ils stimulent l’activité des micro-organismes du sol ou de la rhizosphère. Ils peuvent servir de source de carbone ou d’énergie pour ces micro-organismes.

Les biostimulants postbiotiques sont des produits dérivés de l’activité métabolique de micro-organismes ou des produits de fermentation. Ils contiennent des composés bioactifs (mais pas de micro-organismes vivants). Ils agissent directement sur les plantes ou le sol et améliorent la croissance ou la résistance des plantes.