Bronchopneumonies infectieuses

Souvent une association de malfaiteurs

Les bronchopneumonies infectieuses sont classiquement rencontrées chez les jeunes bovins. Leur détection doit être la plus précoce possible.

Les bronchopneumonies infectieuses concernent en règle générale les jeunes bovins de moins d’un an. Si les agents infectieux déterminent la gravité des signes cliniques, le développement plus ou moins important de la maladie dépend des facteurs de risque présents. C’est ce qui explique que cette maladie respiratoire prend une ampleur particulière lors de la constitution des lots de jeunes bovins, période particulièrement critique lors de laquelle quasiment tous les facteurs de risque sont réunis (cf. pages 24 à 27).

Symptômes

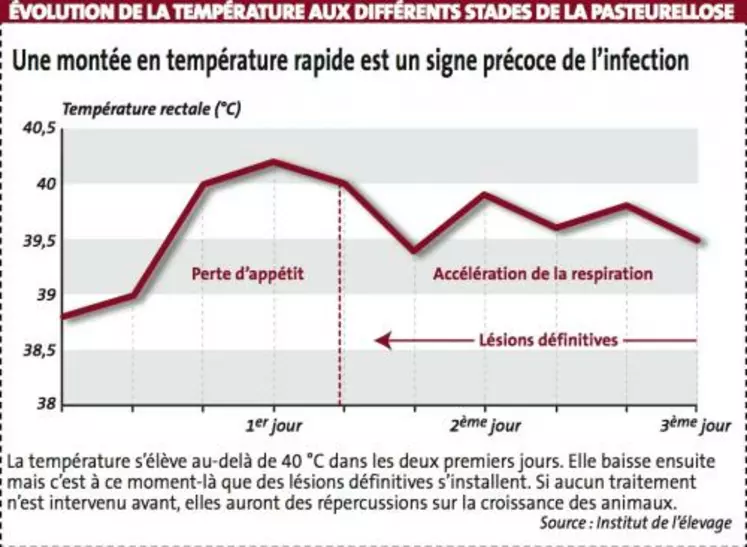

A l’échelle d’un individu, ces troubles respiratoires se traduisent dans un premier temps par une température élevée, pendant 2 à 3 jours. L’animal triste et abattu est un premier indicateur. Le bon réflexe est alors de prendre la température. Ceci permet de détecter l’infection de manière précoce. Apparaissent alors les signes véritablement « respiratoires » : les animaux présentent du jetage et des larmoiements, les écoulements sont d’abord clairs, et deviennent muqueux, voire muco-purulents au fil du temps. La fréquence respiratoire augmente : elle passe de 30 à 60, puis à 100-120. C’est le début de la bronchopneumonie à proprement parler, et elle est également le signe de l’atteinte pulmonaire, avec des lésions qui vont rapidement devenir irréversibles. La respiration finit par devenir irrégulière et discordante. Enfin, la toux est dans ce cas assez tardive. Cette évolution montre l’importance d’observer ses animaux pour remarquer les changements de comportement.Tout abattement doit inciter à la prise de température. La détection de l’infection au début de l’évolution permettra d’intervenir au plus tôt, et améliorera l’efficacité du traitement tout en limitant l’apparition de lésions définitives. Si on laisse s’installer ce type de lésions, elles auront forcément des répercussions sur la croissance ultérieure des animaux.

Détection précoce

Au sein d’un lot, le passage de ce type d’infections se traduit souvent par une contamination de l’ensemble des animaux en quelques jours. Là encore, c’est bien la détection la plus précoce possible des nouveaux cas qui va pouvoir diminuer l’incidence de la maladie. Les agents infectieux pouvant être en cause sont nombreux et souvent associés (cf. tableau ci-dessus). Au départ, il s’agit fréquemment d’infections virales qui se compliquent de surinfections bactériennes. Les bovins sont souvent porteurs sains de certains de ces germes. C’est la baisse de l’immunité des animaux, elle-même provoquée par certains facteurs de risque qui déclenche la multiplication et l’excrétion des agents infectieux, et donc le développement de la maladie. Par conséquent, s’il est bien nécessaire de connaître l’agent ou les agents en cause, afin de mettre en place, éventuellement, un plan de prévention spécifique (vaccination), il est important de comprendre ce qui a favorisé leur explosion.

Zoom sur le virus respiratoire syncitial (RSV)

Le virus respiratoire syncytial bovin entraîne des troubles respiratoires sur les animaux jeunes : veaux, broutards et jeunes bovins. S’il peut participer, comme on l’a vu, au développement des bronchopneumonies infectieuses, il est également capable de provoquer par lui-même des lésions pulmonaires sévères, qui peuvent conduire à la mort de l’animal. Ce virus est fréquemment rencontré quel que soit le système d’élevage. On observe un taux important d’infections inapparentes et on estime entre 60 à 90 % la proportion d’animaux adultes porteurs d’anticorps. La maladie apparaît avec des facteurs favorisants : dans le cas des élevages naisseurs, ce sera souvent en lien avec les mois froids et humides ; dans le cas d’engraissement, ce sera dans les semaines qui suivent la mise en lots.

Deux formes cliniques existent :

- Une forme bénigne: les bovins présentent de l’hyperthermie (souvent > 40 °C); mais le comportement de l’animal reste normal. Son appétit est peu diminué. Les signes respiratoires sont modérés. On observe un jetage discret, de la toux et une augmentation peu importante de la fréquence respiratoire.

- Une forme grave : elle débute également par de l’hyperthermie ; mais elle évolue ensuite rapidement vers un syndrome de détresse respiratoire aigüe, Les anticorps transmis par la mère n’empêchent pas l’infection mais contribuent à diminuer la gravité des symptômes. avec atteinte pulmonaire et bronchique sévère. On observe alors un animal avec la tête tendue sur l’encolure et les naseaux dilatés à l’inspiration. Dans les cas les plus graves, la bouche est ouverte. Les membres antérieurs sont légèrement écartés du corps ; les mouvements respiratoires augmentent et sont anormaux, avec une expiration en deux temps. L’anus fait des mouvements de va-et-vient. Au final, selon l’évolution de l’infection, on peut avoir une guérison en quelques jours, sans séquelles, une complication bactérienne ou de la mortalité. Le taux de mortalité varie ainsi de 0 à 30-40 %. Le diagnostic clinique est très difficile. La suspicion doit donner lieu à des examens complémentaires (autopsie, analyses de laboratoire) (Cf page 27) Ce virus est très peu résistant dans le milieu extérieur. La transmission de bovin à bovin se fait de mufle à mufle ou par aérosols sur de courtes distances. Comme pour la plupart des maladies respiratoires, la contamination au sein d’un lot peut être très rapide.

Zoom sur les pasteurelles

Comme le RSV, les pasteurelles concernent essentiellement les jeunes bovins. L’autre point commun est qu’elles interviennent en facteurs de complication dans le cadre des bronchopneumonies. Mais deux espèces peuvent provoquer des pasteurelloses primaires sans intervention d’autres agents infectieux : il s’agit de Pasteurella multocida, et Pasteurella haemolytica, moins fréquente mais plus pathogène. Un certain nombre de bovins sont porteurs de pasteurelles mais la multiplication des germes n’est pas systématique. Elle est particulièrement liée aux stress d’origine thermique. Parmi les facteurs de risque, les conditions d’ambiance semblent importantes : humidité persistante et courants d’air semblent favoriser largement le développement des pasteurelloses. Dans un tel cas, il faut chercher à améliorer le renouvellement de l’air et l’ambiance du bâtiment. Les pasteurelloses sont en fait des bronchopneumonies avec formation de foyers pulmonaires purulents. Elles commencent comme les autres maladies respiratoires, par une hyperthermie. Au bout de 2 à 3 jours, on observe une toux humide. Le rythme respiratoire devient irrégulier, et les bruits respiratoires sont fortement modifiés. En cas de traitement trop tardif, on peut atteindre 10 % de mortalité. Au-delà de ces pertes directes, il faut compter les retards de croissance dus aux lésions pulmonaires.