Élevage laitier : plus agroécologique, plus résilient et plus rentable, c'est possible

Le projet Oasys de la ferme expérimentale de Lusignan, dans la Vienne, livre de premiers résultats économiques positifs. Conçu pour être adapté au changement climatique, ce système fourrager non irrigué est basé sur le pâturage avec une génétique des vaches adaptée.

Le projet Oasys de la ferme expérimentale de Lusignan, dans la Vienne, livre de premiers résultats économiques positifs. Conçu pour être adapté au changement climatique, ce système fourrager non irrigué est basé sur le pâturage avec une génétique des vaches adaptée.

« En contexte de changement climatique et d’inflation sur les intrants, un système plus résilient est rentable, résume Brendan Godoc, d’Idele. On pourrait penser que les systèmes économes pâturant sont vulnérables au climat, mais en misant sur la diversité des prairies et des fourrages, le projet Oasys démontre qu’il est possible d’atteindre de bons niveaux de rémunération même en année sèche et chaude. La performance repose sur une conduite du troupeau pensée pour valoriser au maximum des fourrages variés par le pâturage tout en maintenant un bon niveau de production. »

Le programme de recherche Oasys a été engagé, sur la ferme expérimentale de Lusignan dans la Vienne, pour mettre au point un système laitier agroécologique qui permette aux éleveurs de vivre dans un contexte d’aléas climatiques, notamment de sécheresses estivales, en économisant l’eau et l’énergie et en répondant aux attentes sociétales.

Diversification des fourrages

Une base essentielle est la diversification des fourrages en termes d’espèces, de variétés et de mélanges, afin de pâturer toute l’année, d’allonger les rotations et d’utiliser moins de pesticides et d’engrais.

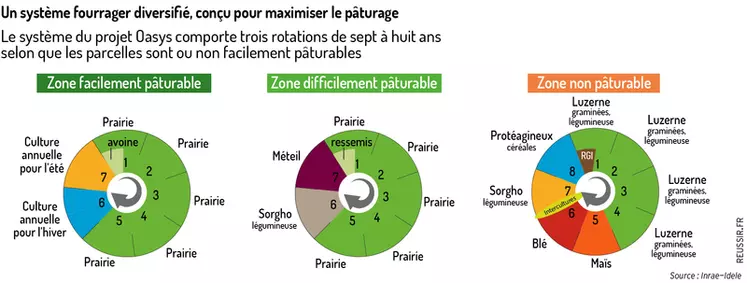

Sur les 91 hectares, le système comporte trois rotations de sept à huit ans. La première, en zone pâturable, compte cinq années de prairies et deux de cultures annuelles pâturables l’été ou l’hiver. La seconde comporte cinq années de prairies, suivies d’un sorgho-légumineuses puis d’un méteil (triticale-pois-vesce ou triticale-féverole-vesce). La troisième rotation, dédiée aux stocks, compte quatre années de luzerne, graminées et légumineuses et quatre années de cultures.

Toutes les prairies sont des prairies multiespèces composées de sept mélanges différents comportant un maximum de légumineuses, de la chicorée… Le projet teste aussi de nouveaux fourrages à pâturer comme la betterave, qui reste de bonne valeur nutritive en été, le colza, le sorgho multicoupe, des méteils, des arbres, des arbustes ou autres lianes.

Le choix a été fait de ne pas irriguer. Alors l’accent est mis sur des cultures pouvant pousser à l’automne et l’hiver pour être ensilées au printemps (méteils) et sur des espèces à enracinement important (sorgho, luzerne, fétuque, dactyle, chicorée…).

Au final, le pâturage représente 50 % de la ration. Le concentré, pour l’instant acheté, n’est apporté qu’en période de distribution de fourrages conservés, à raison de 400 kg/VL/an pour une production de 6 400 l/VL.

Croisement trois voies et lactations longues

Un autre point important est une nouvelle stratégie d’élevage. Les prairies offrant deux pics de production d’herbe, le choix a été fait d’avoir deux périodes de vêlage. Une au printemps et l’autre à automne. Ainsi, les besoins maximums des animaux correspondent aux moments où l’herbe est la plus présente. Les lactations sont allongées à 16 mois pour limiter l’impact environnemental des périodes improductives, avec aussi moins de problèmes sanitaires.

Enfin, les 72 vaches sont issues du croisement rotatif Holstein, jersiaise et rouge scandinave. « L’objectif est d’avoir des vaches adaptées au pâturage, rustiques, avec de bonnes capacités de reproduction, des taux élevés et le plus de lait possible sur la durée de vie de la vache », précise Sandra Novak, responsable scientifique du projet Oasys (Inrae).

La rouge scandinave a été retenue pour ses capacités de reproduction et de production, la jersiaise pour ses atouts en termes de reproduction, ses taux élevés et son petit format limitant les échanges thermiques en cas de forte chaleur et les problèmes de portance des prairies.

Après avoir diminué, la production laitière a commencé à remonter en 2019 pour atteindre 20,1 l/VL/j en 2021. Les taux ont progressivement augmenté jusqu’à 46,7 g/l de TB et 36,0 g/l de TP. Le troupeau a aussi de très bons résultats de reproduction (64 % de réussite en première IA en vache en 2020-2022, 73 % en génisses).

Moins de charges et presque autant de produit

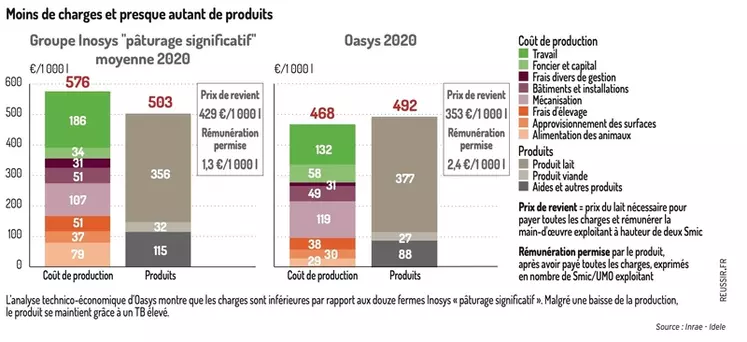

Une analyse technico-économique(1) du projet a été réalisée pour estimer sa rentabilité et le comparer au groupe de douze fermes Inosys « pâturage significatif » de Nouvelle-Aquitaine.

L’analyse montre que les charges sont inférieures pour Oasys : 468 €/1 000 l contre 576 €/1 000 l pour le groupe. Les frais d’alimentation sont très inférieurs, de 29 €/1 000 l contre 79 €/1 000 l, tout comme les frais d’élevage et le travail. Les frais de mécanisation sont un peu supérieurs du fait des travaux par tiers.

Le produit est presque équivalent : 492 €/1 000 l contre 503 €/1 000 l. Malgré la baisse de production, la recette lait est supérieure, grâce aux taux plus élevés. « La hausse des taux, bien rémunérés dans notre cas, compense la baisse de production d’environ 600 l/VL traite », souligne Brendan Godoc, d’Idele. Finalement, la rémunération permise est de 2,4 Smic/UMO exploitant contre 1,3 Smic/UMO dans le groupe Inosys.

Les arbres fourragers pour pâturer en été

Le projet Oasys inclut des arbres, arbustes et lianes, en intraparcellaire et en bord de parcelles, sous forme de lignes, bois et bosquets. « Le but est de pouvoir les faire pâturer par les vaches en été et début automne, quand il n’y a rien d’autre à pâturer, explique Sandra Novak. L’apport alimentaire est modeste, d’environ 110 kg MS/ha, mais c’est un petit plus à pâturer en été. »

Si certaines essences ont une valeur nutritive limitée (houx, chêne vert, hêtre…), d’autres sont plutôt riches en énergie et azote (mûrier blanc, saule marsault, figuier, jasmin d’hiver, sureau, prunellier…) ou en azote (robinier) ou énergie (cornouiller, troène, églantier). Les arbres fourragers apportent aussi des minéraux et des tannins qui limitent les parasites.

Les espèces sont aussi plus ou moins appétentes. Un essai sur quatre essences d’arbres a ainsi montré que les préférés pour les vaches sont l’orme de Lutèce, puis le mûrier, le frêne étant beaucoup moins consommé et l’aulne pas du tout.

Ils favorisent également le bien-être animal (ombre…), atténuent le changement climatique (stockage carbone, moins de stress pour les cultures, tannins limitant les émissions de méthane des vaches…), préservent la biodiversité (auxiliaires…) et améliorent la fertilité des sols.

Chiffres clés

Un impact environnemental limité

Le bilan azoté du système Oasys est très peu excédentaire (48 kg/ha en moyenne sur 2017-2020) et l’efficience d’utilisation de l’azote est élevée (49 % en moyenne sur les quatre années). Selon le diagnostic CAP’2ER, qui ne prend pas en compte l’agroforesterie, les émissions brutes de gaz à effet de serre sont limitées (0,84 kg eq. CO2/l de lait corrigé) et inférieures aux autres systèmes de plaine.