À Chambretaud aux portes du scénoparc du Puy du Fou, en Vendée, le système d’élevage de Jean-Michel Murzeau et de son fils Gaël a un côté innovant. Il semble surtout efficace pour affronter l’actuelle flambée du prix des intrants. La conduite d’élevage est des plus économe. Elle repose d’abord sur une très fine gestion du pâturage pour faire en sorte que les croissances reposent sur une herbe pâturée au bon stade le plus longtemps possible en minimisant les stocks fourragers.

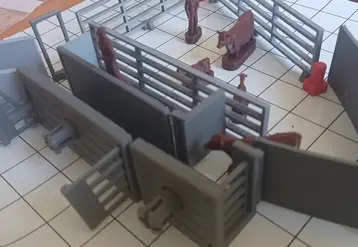

Cette évolution résulte d’abord de l’adoption du pâturage tournant dynamique ou « pâturage cellulaire ». Il a été initié il y a 9 ans suite à une rencontre avec Shane Bailey du cabinet Paturesens. « Je l’ai écouté lors d’une journée de formation. Ses propos m’ont incité à me remettre en question. Il est venu à la maison et tout s’est enchaîné très rapidement. Sur les 80 hectares du parcellaire en périphérie des bâtiments, on a dessiné l’emplacement des couloirs de 40 mètres de large avec un piquet tous les 25 m de façon à mettre en place des unités de 1 000 m2. »

Lesquelles permettent de délimiter des paddocks dont la dimension est facile à moduler avec un fil avant et un fil arrière pour ajuster la surface quotidiennement pâturée par chaque lot qui ne reste pas plus de 24 heures sur le même paddock. « Il m’a ensuite expliqué comment mettre en place une ligne d’eau tous les deux couloirs et un abreuvoir facile à brancher pouvant être déplacé manuellement. J’estime ces investissements entre 150 et 200 €/ha à amortir sur plusieurs années. »

De 80 à 140 vêlages par an

Jean-Michel Murzeau s’est d’abord « fait la main » avec ses charolaises initialement conduites en système naisseur-engraisseur avec double période de vêlage. Les bons résultats obtenus et l’installation de Gaël en 2014 ont incité les Murzeau père et fils à de nouvelles évolutions dans les années qui ont suivi. « Sur sensiblement la même surface on est passé en quelques années de 80 à 140 vêlages par an (150 l’an prochain) avec un chargement similaire de 2 UGB/ha. C’est une production intensive de bétail maigre avec des salers essentiellement conduites en croisement et vente de la plupart des broutards et laitonnes à une moyenne de 300 kg au sevrage entre fin juillet et octobre et repousse en bâtiment des plus tardifs. On n’engraisse que les réformes. »

Ce changement de race a été mûrement réfléchi. « Les attentes des jeunes évoluent et prennent en compte celles de leurs conjoints. Mon fils ne voulait pas surveiller les vêlages pendant la nuit et avec 150 mises bas sur trois mois, je n’en avais moi aussi aucune envie. Même si on est permutables, je gère pour l’instant l’essentiel de la partie bovine et Gaël, l’atelier avicole. On ne se lève pas la nuit et on assume les pertes. On a perdu l’an dernier 12 veaux sur 140 vêlages. »

Sols filtrants donc portants

Côté conduite d’élevage, les 150 vaches sont scindées en trois lots équivalents avec changement quotidien de paddock 365 jours par an. Depuis l’an dernier, elles sont hivernées en plein air. Cette conduite est favorisée par des sols granitiques filtrants, donc portants. « Le fait d’avoir passé l’hiver 2021-2022 dans de bonnes conditions nous incite à persévérer dans cette voie. »

Les prairies sont d’anciennes permanentes ou temporaires multiespèces avec une base RGA + RGH + fétuque + trèfle. Le pâturage tournant associé à la répartition homogène des bouses et pissats s’est au fil des ans traduit par une amélioration de leur flore et de leur productivité.

La douceur du climat vendéen leur permet de démarrer mi-février. La durée entre deux passages est en moyenne de 45 jours — 30 au printemps et 60 en hiver — avec une moyenne de huit passages par an sur chaque paddock. En prélevant selon la période entre 1000 et 1500 kg MS/ha, le rendement des parcelles uniquement pâturées est estimé entre 8 et 11 tMS/ha selon le niveau et la régularité des précipitations. Plus l’herbe est pâturée sans être surpâturée avec des passages brefs mais à fort chargement instantané et plus elle repousse.

Sur le plan pratique, les animaux entrent quand le stock de matière sèche avoisine 2800 kg de MS/ha mesuré avec l’herbomètre ou à l’œil dans la mesure où ce dernier s’est progressivement étalonné. Dans l’idéal, ils ressortent quand il reste encore 1400 kg de MS/ha. Il a fallu à Jean-Michel Murzeau trois à quatre ans avec des années climatiques différentes pour bien s’approprier la technique. « Ce qui m’importe, c’est que l’herbe soit toujours pâturée au stade optimal et qu’il n’y ait pas de gaspillage. Mais on n’a rien inventé. Quand je lis l’ouvrage Productivité de l’herbe d’André Voisin je me rends compte que je ne fais qu’appliquer ce qu’il préconisait il y a un peu plus de soixante ans ! »

Stocks sur pied pour l’été

Les parcelles sont surveillées toutes les semaines et d’autant plus au printemps pour repérer celles qui pourront être débrayées pour constituer les stocks. « En hiver, j’ajuste l’ordre de rotation à la portance des sols en donnant priorité à tel ou tel paddock selon les annonces de la météo. Une prairie tolère d’être un peu matraquée si cela ne dure pas. Mais il m’est arrivé de changer les animaux deux fois par jour pour ne pas trop dégrader les surfaces. » Et si les conditions deviennent vraiment catastrophiques les bâtiments permettent si besoin de mettre une bonne centaine de vaches à l’abri. Le plein air est également analysé comme un atout sanitaire pour les veaux naissants.

Les Murzeau père et fils veillent aussi à faire des stocks sur pied à partir de juin pour passer le trou de production estival. « On veut des vaches avec un niveau d’état correct mais il n’est pas nécessaire qu’elles soient grasses. Ce qui nous intéresse c’est le poids de broutards sortis à l’hectare et la compression de toutes les charges. On n’utilise pas d’engrais, juste un peu de carbonate de calcium car nos sols sont à tendance acide. » Une partie des prairies sont fertilisées juste après un pâturage par le lisier de l’atelier hors-sol et la complémentation minérale est réalisée par des seaux à lécher déplacés quotidiennement avec les abreuvoirs.

2,5 h/jour en été et 4 h/jour en hiver

Côté temps de travail, faire tourner les trois lots et surveiller les hauteurs d’herbe demande une moyenne de 2,5 h/jour du début du printemps à la fin de l’automne et 4 h de fin novembre à début mars quand les animaux sont affouragés. « On ne rentre que les génisses, les réformes à l’engraissement et quelques veaux sevrés tardivement. » Les économies en paille et frais de mécanisation sont conséquentes. L’élevage possède en propre deux tracteurs de 70 et 130 cv. Le premier est essentiellement utilisé pour l’affouragement. La présence du télescopique s’explique d’abord par l’atelier avicole. Tous les autres gros outils sont en Cuma.

La récente évolution du contexte agricole incite Jean-Michel et Gaël Murzeau à ne surtout pas remettre en question leur système. « On est passé pour les vaches d’une moyenne de 500 kg de carcasse avec les charolaises a à peine 400 kg avec les salers. Mais plus les animaux sont lourds et plus leurs besoins d’entretien sont élevés et nos vaches les plus développées ne sont pas forcément celles qui nous permettent de sevrer les broutards les plus lourds. On demande d’abord à nos vaches de vêler seules, à date fixe et de nourrir correctement leur veau. » Les évolutions de l’écart de prix entre des vaches O et U n’incitent d’ailleurs pas forcément à aller vers des animaux lourds et conformés, surtout s’ils sont plus exigeants côté surveillance et durée de finition.

Et d’ajouter que l’évolution numérique du cheptel allaitant les incite à penser que la demande ne va pas faiblir pour le bétail maigre. « Pour produire de la viande, il faut d’abord faire naitre un veau ! Sur notre zone il y a de moins en moins d’éleveurs et surtout de jeunes éleveurs qui acceptent le côté contraignant du naissage. Le prix des broutards salers n’est guère attractif mais nous n’avons aucune difficulté pour commercialiser les croisés. »