Bâtiment d’élevage bovin : économiser la paille de litière à toutes les échelles

Même en aire paillée, des ajustements peuvent permettre d’économiser quelques kilos de paille, sans forcément aller jusqu’à construire un bâtiment en système lisier.

Même en aire paillée, des ajustements peuvent permettre d’économiser quelques kilos de paille, sans forcément aller jusqu’à construire un bâtiment en système lisier.

La paille devient une ressource rare. « Seulement 50 % des systèmes d’élevage sont autonomes en paille, contre 56 % en 2003 », chiffre l'institut du végétal Arvalis. Dans les zones de montagne, où la production de paille est naturellement limitée, les projets en systèmes lisier se multiplient pour s’affranchir des achats extérieurs. Heureusement, il n’est pas nécessaire de refaire entièrement son bâtiment pour réaliser de premières économies en paille. À bâtiment égal, l’ajustement de certains paramètres peut permettre de gagner quelques kilos.

Pailler souvent de petites quantités

Il est préférable d’apporter plus fréquemment de la paille en plus petite quantité. « Pailler deux fois par jour permet d’économiser 10 à 20 % de paille », rapporte Antoine Buteau, ingénieur régional fourrage chez Arvalis. Selon une étude réalisée à la ferme expérimentale Arvalis de Saint-Hilaire-en-Wöevre, aucune différence de propreté ni de croissance n’avait été observée sur les jeunes bovins en apportant 4,8 kg de paille par taurillon et par jour, ou 3,6 kg. « Plus on paille fort, plus la litière risque de monter en température », rappelle Antoine Buteau. Si l’idéal est donc de pailler au fur et à mesure des déjections, une telle fréquence de paillage implique un temps de travail non négligeable, « c’est souvent le facteur limitant », reconnaît Patrick Massabie, chef de projet bâtiment à l’Institut de l’élevage (Idele).

L’ambiance du bâtiment joue également un rôle non négligeable. « La paille peut absorber l’humidité, mais également la restituer », rappelle Patrick Massabie. La paille non broyée, avec sa tige tubulaire, offre en effet une grande surface de contact entre l’air et l’urine. Quel que soit le substrat, la bonne circulation de l’air assèche la litière et permet de maximiser son utilisation. « Une bonne ventilation permet d’économiser 5 à 10 % de litière », chiffre Antoine Buteau.

Évidemment, chaque jour passé dehors est autant de paille non consommée. « Même quelques heures par jour suffisent à économiser de la litière, si le parcellaire le permet », souligne Patrick Massabie.

Enfin, des litières alternatives peuvent se substituer à la paille pour réduire les coûts et réserver la paille aux animaux les plus sensibles : les veaux.

« La position des points d’abreuvement pour obliger à boire depuis l’aire d’exercice, l’alimentation sèche ou humide, la période de vêlage, le temps passé au cornadis sont autant de points d’attention pour ne pas surconsommer de paille », remarque Jérôme Delarbre, conseiller bâtiment à la chambre d’agriculture du Cantal. La mise en place de passages sélectionnés entre la zone d’alimentation et la zone de couchage peut éviter un piétinement trop important sur l’ensemble de la zone. »

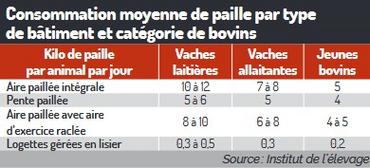

L’aire raclée économise 30 % de paille

Pour aller plus loin, « la première chose à faire est d’installer une aire d’exercice raclée ou en caillebotis au niveau de la zone d’alimentation avec le stockage d’effluents adapté », affirme Jérôme Delarbre. Cela permet d’économiser 30 % de paille par rapport à l’aire paillée intégrale. « La paille reste un confort de litière très apprécié. Combiner une aire raclée avec une aire paillée est parfois le meilleur compromis. » Cette aire raclée se révèle d’autant plus utile pour les animaux nourris avec une ration humide.

Une autre option est offerte avec la pente paillée : les bovins suffisamment lourds (adultes) font descendre les déjections jusqu’à l’aire raclée, ce qui limite la salissure de la litière en hauteur.

L’installation de logettes dans une aire paillée est un aménagement plus conséquent, mais il permet de réduire de 50 à 90 % la consommation de paille.

Gérer plusieurs effluents

L’installation d’une aire raclée ou en caillebotis à côté d’une aire paillée impose de pouvoir gérer deux types d’effluents différents, et non uniquement le fumier compact de l’aire paillée. « Un caillebotis ou un raclage automatique deux à trois fois par jour générera du lisier. Associé à une aire paillée ou à une ration sèche, il faudra prévoir d’équiper la fosse d’un brasseur pour éviter la sédimentation », souligne Patrick Massabie. Sous caillebotis, un égoutteur peut également récupérer la paille ; cette solution est souvent utilisée en élevage laitier. « Le raclage au tracteur, généralement une fois par jour, produit du fumier mou. » Celui-ci doit être stocké au moins deux mois en fumière conformément à la réglementation, ce qui nécessite une surface de stockage importante, car le fumier mou « ne s’entasse pas au-delà d’un mètre de haut ». Autre inconvénient, racler au tracteur nécessite de bloquer les animaux le temps de l’intervention.

Pour réaliser des économies de litière, la solution la plus efficace reste de s’en passer le plus possible, en investissant dans des stabulations avec caillebotis ou aire raclée intégraux pour loger les vaches, voire les génisses et les bovins à l’engraissement. Le caillebotis intégral est à éviter pour finir des animaux les plus lourds tels que les taurillons en finition. Et bien que de nombreux éleveurs préfèrent réserver la monte naturelle à l’herbe ou à l’aire paillée, selon Patrick Massabie, elle peut également être pratiquée sur une aire raclée. « Là aussi, c’est une question de ventilation. Sur un sol sec, le risque de glissade reste limité », affirme l’expert.

Au-delà du bâtiment, « le choix d’un système lisier ou fumier doit également se raisonner en fonction des surfaces d’épandage et des besoins des sols », avertit Jérôme Delarbre.

Les pailleuses automatiques réduisent jusqu’à 30 % la consommation de paille

« Les pailleuses automatiques réduisent de 20 à 30 % la consommation de paille », chiffre Patrick Massabie, chef de projet bâtiment à l’Idele. En paillant deux à trois fois par jour, elles limitent l’astreinte de paillage à effectuer par l’éleveur tout en optimisant l’utilisation de la litière. De plus, ces systèmes apportent de la paille finement broyée, donc plus absorbante. En plus de la broyer, la machine dépoussière la paille. Elles sont « surtout utilisées en élevage laitier, et un peu en engraissement ». En effet, si les pailleuses automatiques sont « adaptables à tous les bâtiments », elles nécessitent une taille d’atelier suffisante pour rentabiliser l’investissement.

Ces outils pourraient-ils être encore plus performants demain ? Peut-être. « Il existe même une pailleuse qui utilise de l’imagerie analysée par une intelligence artificielle pour détecter les zones souillées. Elle a été développée en volaille, où la couleur des déjections contraste avec le sol. Je l’ai vue fonctionner dans un élevage de brebis : les résultats étaient peu convaincants, car elle détectait mal les déjections », témoigne Patrick Massabié. Le transfert à l’élevage bovin ne semble donc pas prochain.

En Italie, l’engraissement se fait sur caillebotis

Si en France, le caillebotis reste essentiellement réservé aux vaches, nos voisins italiens l’utilisent aussi dans les bâtiments d’engraissement. Pour cause, l’Italie produit majoritairement des jeunes bovins plus légers que les engraisseurs français, le caillebotis suffit donc à assurer leur confort. « Les plus gros sites d’engraissement peuvent se permettre d’avoir deux ateliers, dont un avec une finition sur paille », évoque Patrick Massabie, chef de projet bâtiment à l’Idele. Les engraisseurs italiens économisent ainsi deux mois de paille et gagnent autant en temps de paillage et de curage des bâtiments.