Grandes cultures bio : les producteurs touchés de plein fouet par la crise

Après les filières animales, les grandes cultures bio s’enfoncent dans la crise. Face aux marchés moroses, la diversification des cultures et des modes de commercialisation sont des clés de résilience, mais pas forcément accessibles à tous.

Après les filières animales, les grandes cultures bio s’enfoncent dans la crise. Face aux marchés moroses, la diversification des cultures et des modes de commercialisation sont des clés de résilience, mais pas forcément accessibles à tous.

Stop ou encore ? Nombreux sont les producteurs bio à se poser la question. « 2023 risque d’être l’année du recul de l’agriculture bio en France », redoute le président de la Fédération nationale d’agriculture biologique (FNAB) Philippe Camburet. En 25 ans d’agriculture bio, ce céréalier bourguignon n’a « jamais vu de tels tassements de prix en période d’inflation ».

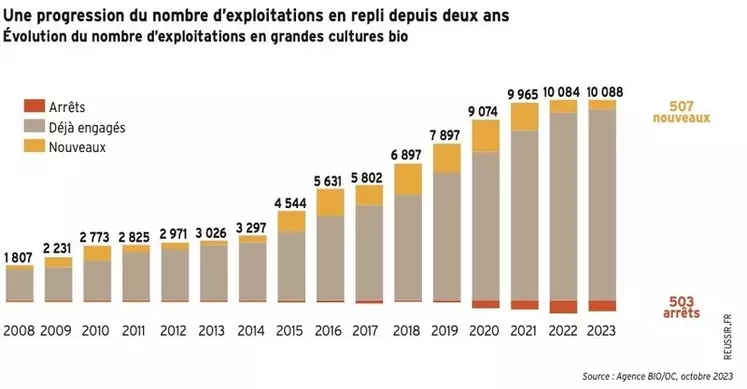

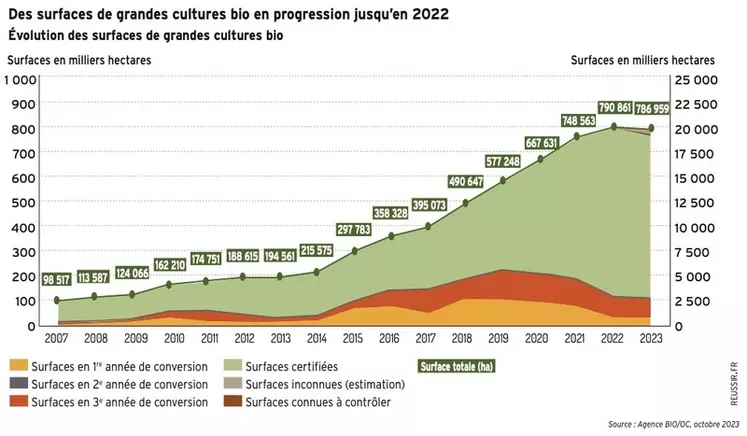

En 2022, le nombre de fermes certifiées a encore augmenté mais les conversions ont ralenti : - 40 % de surfaces en première année de conversion. Le mot « déconversion » n’est plus tabou. « Il faut alléger le marché, mais chacun espère que ce sont les autres agriculteurs qui vont se déconvertir », croit savoir un négociant bio. La coopération agricole (LCA) a sondé son réseau cet été. Moins de 12 % des 188 coopératives ayant répondu envisagent des déconversions massives de leurs adhérents. « On s’attendait à pire », souffle Jérôme Caillé, président de la commission bio de LCA, qui l’assure : « on croit toujours au bio ». La plupart des déconversions attendues concernaient le lait et les grandes cultures.

Au salon Tech & Bio, le 21 septembre, un auditeur de Bureau Veritas observait déjà des déconversions en hausse dans ces deux filières. Chez Ecocert, on concédait « un ralentissement des conversions ». « Mais des agriculteurs continuent à s’informer afin de se lancer en bio dans un an ou deux », assure une auditrice. Le baromètre de l’Agence bio montre aussi que 95 % des agriculteurs bio sont fiers de leur certification et 62 % gardent confiance en l’avenir.

Le président de la chambre d’agriculture de la Drôme, Jean-Pierre Royannez, est un de ces optimistes qui croient que « la conjoncture a seulement freiné la dynamique ». Les déconversions ? Pas en grandes cultures : « quand on a bâti de nouvelles rotations, changé son matériel, travaillé ses sols, on ne rachète pas un pulvé », considère-t-il.

Des niveaux de prix qui ne couvrent pas les charges

Pourtant dans le Gers, premier département bio de France et dominé par les grandes cultures, la courbe s’est déjà inversée : le solde net d’exploitations de grandes cultures bio est devenu négatif en 2022. Ce sera pire en 2023. « En septembre, on comptait déjà 8 à 10 % d’arrêts de certification pour 3 % de conversions », note Jean Arino, conseiller bio à la chambre d’agriculture, qui reçoit un appel de détresse par jour. Et pour cause. « Les agriculteurs bio gersois n’ont pas encore couvert leurs charges, constate-t-il. Avec une avance de trésorerie de 190 euros par tonne (€/t) pour le blé, les agriculteurs qui ont fait 30 quintaux ont perçu 570 €. Avec 100 à 150 € de semences par hectare, 250 à 300 € de fertilisation, 300 à 450 € de mécanisation, la perte est d’au moins 100 €/ha ! » Ils espèrent un complément de revenu mais les OS ont 140 000 tonnes de report de stocks en blé bio au niveau national… Seuls les blés à plus de 12 % de protéines finissent par partir autour de 300 €/t.

Tournesol, colza et soja ont vu leurs prix divisés par deux en quelques mois, et les rendements sont très faibles en soja. Reste le maïs, dont la récolte s’annonce bonne et dont le prix, pour l’instant, dépasse celui du blé.

Les écarts de marges brutes se creusent avec le conventionnel

En région Auvergne-Rhône-Alpes aussi, « tout le monde est dans le flou pour les emblavements », constate Olwen Thibaud, référente grandes cultures bio à la chambre d’agriculture régionale. L’idée est de contractualiser au maximum et limiter les charges. Certains remettent des parcelles en trèfle ou en luzerne en attendant que le marché se redresse. Cela évite de perdre trop d’argent mais cela ne suffit pas si on a des amortissements élevés – or les bonnes années ont encouragé à investir. Au Crédit agricole de l’Isère, Dominique Renoud grimace : « De gros problèmes de trésorerie sont déjà visibles et les résultats au printemps prochain risquent d’être très mauvais. Même de belles structures sont en difficulté. Seules des exploitations solides et en bio depuis des années arrivent à faire le dos rond. » D’autres vont repasser en conventionnel : quitte à être payé presque au même prix, autant viser de meilleurs rendements.

Pour les Normands qui se posent la question, le calcul est vite fait. Chez les adhérents du CerFrance Seine Normandie, les trente céréaliers bio atteignaient 925 €/ha de marge brute après récolte en 2021 sur le blé, avec une moyenne de 38 q/ha payés 334 €/t. C’était 100 €/ha de moins que les conventionnels. Dès 2022, l’écart s’était creusé : 1 050 €/ha de marge brute blé en bio avec 45 q/ha à 311 €/t, contre 1 620 €/ha en conventionnel (90 q/ha à 270 €/t)…

Témoignage | « Je veux éviter de vendre ma production de blé au prix du conventionnel »

Dans les Hauts-de-France, où la bio a décollé autour de 2018, une vague de déconversion est redoutée en 2024. « Certains attendent juste d’avoir passé cinq ans pour ne pas rembourser d’aides », observe Sébastien Florent, conseiller bio à la chambre d’agriculture, qui commence à entendre que certains ont jeté l’éponge. Presque toutes les composantes d’un assolement bio classique sont à la peine : betterave, chicorée, blé, pomme de terre, légumes… « Il y a de petits appels d’air en colza et tournesol et des filières émergent comme le lin et le chanvre bio, reprend le conseiller. Mais si tout le monde s’y engouffre, elles seront vite saturées ! Avant, les collecteurs prenaient tout ce qui se présentait. Maintenant, les agriculteurs signent pour des volumes donnés et gardent le surplus sur les bras. S’ils ne peuvent pas stocker, ils le bradent. »

Les stocks sans débouchés s’accumulent

En Nouvelle-Aquitaine, Interbio estimait en avril que 60 à 80 % des volumes de grains étaient sous contrat et les opérateurs annonçaient que les volumes non contractualisés seraient déclassés si aucun débouché à l’export n’était trouvé.

En réunion nationale à Paris fin octobre, la coopération agricole a fait le bilan. Dans toutes les filières et toutes les régions, les déclassements ont été nombreux pour désengorger les silos et rationaliser les coûts de stockage. « En plus de dévaloriser l’agriculture bio, ces déclassements désorganisent les marchés conventionnels », souligne Jean-Roch Cazals, de la coopération agricole Occitanie. Par endroits, il se chuchote même que du petit épeautre bio aurait nourri des méthaniseurs.

Cependant, « il existe encore des filières porteuses en bio, souligne Philippe Camburet. Les légumes secs et protéagineux sont demandés et il y a des aides couplées à aller chercher. Mais ce sont des cultures plus techniques. La diversification est la clé. Mais passer de trois cultures à dix cultures dans son assolement demande du temps pour être à l’aise techniquement. L’aide à la conversion ne dure que cinq ans : même pas une rotation complète. » Si les bio récents abandonnent les premiers, c’est aussi parce que les aides cessent avant qu’ils soient tout à fait aguerris.

Une des planches de salut, selon Philippe Camburet, reste la diversification des modes de commercialisation. De fait, le marché bio en vente directe progresse toujours et la restauration collective offre un relais de croissance - au prix d’un gros travail de structuration de filières. En bio, il ne suffit plus de savoir produire : il faut maintenant savoir communiquer et vendre.

Des marchés de niche restent porteurs localement

La France est devenue leader des grandes cultures bio en Europe, avec 6,8 % de sa sole nationale en bio. « La collecte bio a triplé en cinq ans, indique Claire Ortega, de Terres Univia. Le seuil du million de tonnes (Mt) collecté a été dépassé en 2021-2022 et le sera encore en 2022-2023. » Une trentaine d’espèces sont cultivées en bio. Les oléagineux couvrent un quart de surfaces, avec une forte hausse du soja et tournesol. En revanche pois, féveroles et légumes secs bio reculent à cause des mauvaises performances alors que la demande existe.

La majorité des volumes de grains et tourteaux est utilisée par 25 fabricants d’aliments du bétail. Or toute l’industrie de l’alimentation animale a reculé de 6,6 % en 2022, mais le déclin a été pire en bio : -14 %.

En meunerie, les volumes bio ont crû de 70 % entre 2016 et 2021. En 2022, avec 150 000 tonnes produites, la farine bio a enregistré sa première baisse alors que le label rouge poursuit sa progression (244 000 t). De nombreuses boulangeries qui ne proposaient qu’un seul pain bio ont abandonné leur certification, non rentabilisée. Pour l’année à venir, la demande des meuniers est plutôt stable mais plus exigeante sur le taux de protéines. L’export représente de nouvelles opportunités pour le blé tendre, notamment vers l’Allemagne qui n’est pas autosuffisante.

Pois et féveroles restent recherchés par les fabricants d’aliments. « Et de nouveaux débouchés émergent en alimentation humaine, souligne Claire Ortega. Des usines de texturation de protéines se sont montées récemment et ont rempli leurs carnets de commande ! »

Des filières émergent en sorgho, millet, chanvre… et des malteries cherchent un approvisionnement local. Des opportunités existent, mais pour de petits volumes ancrés dans un territoire donné.