Nouvelle PAC : éleveurs laitiers, préparez-vous dès maintenant !

Afin de sécuriser ses aides et si nécessaire procéder à quelques ajustements, anticiper les nouvelles règles de la PAC que sont l’éco-régime, l’aide à l’UGB ou encore la superconditionnalité, s’impose dès aujourd’hui.

Afin de sécuriser ses aides et si nécessaire procéder à quelques ajustements, anticiper les nouvelles règles de la PAC que sont l’éco-régime, l’aide à l’UGB ou encore la superconditionnalité, s’impose dès aujourd’hui.

Avec l’envoi du plan stratégique national français à la Commission européenne, il est désormais possible d’y voir un peu plus clair sur la PAC 2023-2027, bien que quelques modifications marginales puissent encore advenir. Et bonne nouvelle : les montants d’aides pour les éleveurs laitiers devraient être quelque peu supérieurs à la précédente programmation !

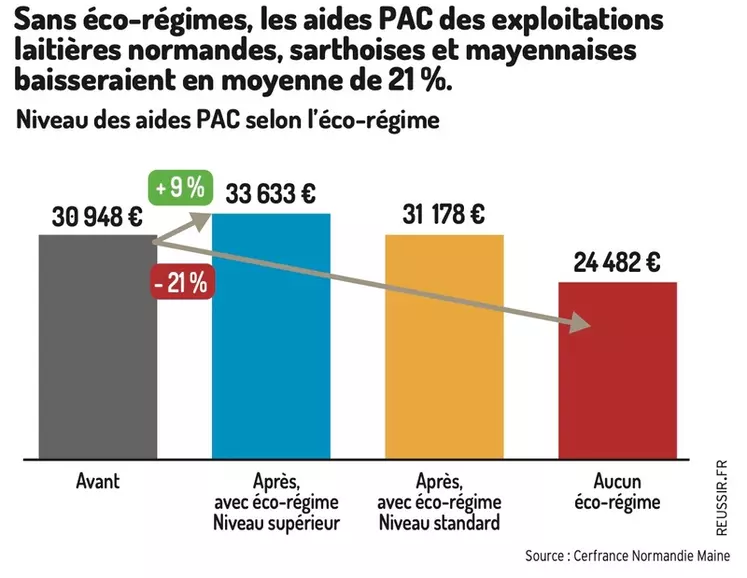

La grande évolution de cette PAC 2023-2027 est l’éco-régime. Ce nouveau dispositif, qui remplace et durcit le paiement vert, représente un quart des aides du premier pilier. Des sommes substantielles donc. Sans éco-régime, les aides de la PAC pour un producteur laitier pourraient baisser de près de 20 %, selon différentes estimations de centres de gestion.

Il convient donc d’ores et déjà de se pencher sur le sujet afin de préparer ses futurs assolements et anticiper les changements qui pourront s’avérer nécessaires pour sécuriser ses aides.

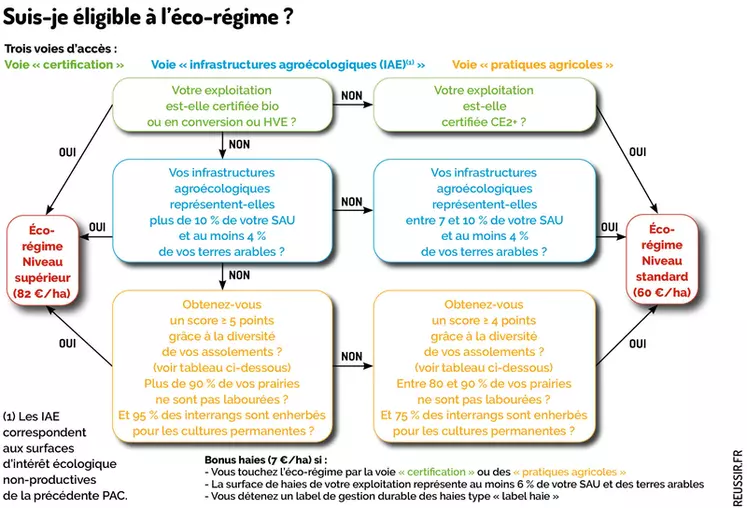

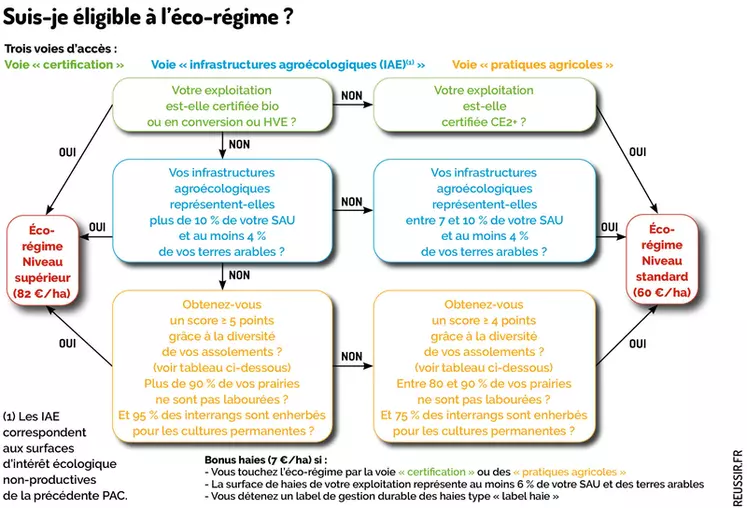

Deux niveaux d’éco-régime sont prévus selon le degré d’engagements environnementaux de l’exploitation. Le montant de l’éco-régime supérieur est estimé par le ministère à 82 €/ha. Pour le niveau standard, c’est 60 €/ha. Attention toutefois, ces montants restent indicatifs. À enveloppe constante, ils dépendront du nombre d’hectares éligibles et des derniers arbitrages politiques.

Deux montants et trois voies

Pour accéder à l’éco-régime, trois voies sont possibles (comme le montre l’arbre décisionnel « Suis-je éligible à l’éco-régime ? »). Si vous êtes certifiés bio, en conversion ou HVE, alors la voie de la « certification » vous permettra d’accéder directement à l’éco-régime supérieur. La certification environnementale CE2+ permettra d’obtenir le montant standard. Son référentiel n’est toujours pas finalisé. Il devrait reprendre la CE2 actuelle avec en plus, au choix, une des obligations de la HVE (gestion des phytos, de l’eau, de la biodiversité et des engrais).

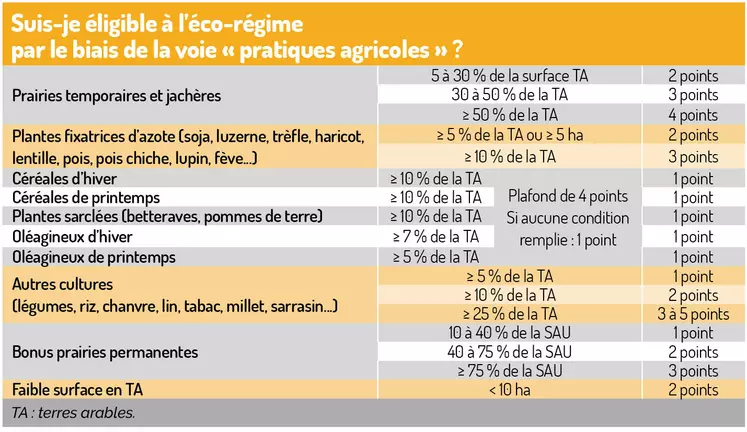

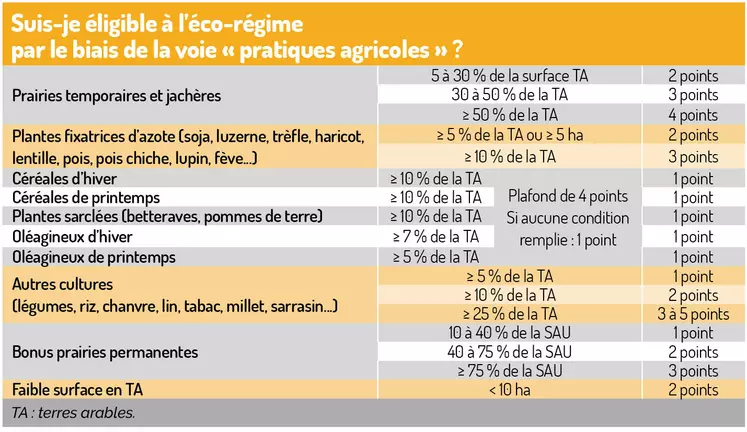

Dans les zones riches en éléments de paysage et non productifs tels que les haies, les mares ou encore les bosquets, la voie des « infrastructures agroécologiques » est toute trouvée, à condition qu’ils représentent au moins 7 % de votre SAU. Enfin, la voie des « pratiques agricoles » repose sur un système de permis à points évalué en fonction de l’assolement de l’exploitation (voir tableau « Suis-je éligible à l’éco-régime par le biais de la voie pratique agricole ? »). S’y ajoutent des critères de non-labour des prairies permanentes et d’enherbement des interrangs des cultures pérennes. Les exploitations très herbagères ne devraient pas éprouver de difficultés particulières à atteindre les objectifs fixés.

Vous vous en doutez, il n’y a pas de réponse clé en main pour entrer dans les clous de ce nouveau dispositif. Chaque exploitation est un cas particulier et devra étudier son éligibilité et les adaptations possibles pour y parvenir.

Entrer dans les clous de la superconditionnalité environnementale et sociale

Pour cette nouvelle PAC, la conditionnalité est renforcée. Elle mixera la précédente conditionnalité et les mesures de l’ancien paiement vert (maintien des prairies permanentes, SIE et diversification des cultures). Autrement dit : les exploitants vont devoir continuer de respecter les mesures de verdissement de la précédente PAC, mais sans en percevoir de rémunération. La nouvelle liste des neuf bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE) comprend : le maintien du ratio prairies permanentes/SAU ; la protection des zones humides et des tourbières ; l’interdiction de brûler les chaumes sauf en cas de maladie ; les bandes tampons le long des cours d’eau ; la gestion du labour afin de réduire les risques de dégradation des sols ; l’interdiction de sols nus durant les périodes sensibles ; la rotation des cultures ; une part minimale de surfaces ou d’éléments non productifs ; ainsi que le non-labour et conversion des prairies sensibles. À cela s’ajoute une conditionnalité dite « sociale ». Tout manquement au droit du travail, mis en évidence par l’inspection du travail, pourra engendrer des pénalités sur les aides de la PAC.

Les mots de la PAC

Premier pilier (P1) et second pilier (P2) : la structuration de la PAC en deux piliers date de la réforme de l’agenda 2000. Le P1 inclut les aides directes (paiement de base, paiement vert, paiement redistributif, paiement aux jeunes agriculteurs, aides couplées) et les mesures de régulation des marchés. Il est financé exclusivement par le budget européen. Le P2 est dédié aux mesures environnementales et territoriales, et peut être cofinancé par les États membres. Il inclut l’ICHN (indemnité compensatoire de handicaps naturels) et les mesures agro-environnementales et climatiques (Maec), ainsi que les outils de gestion de crise, dont la subvention à l’assurance climatique.

Découplage : le système de soutien par les prix (prix minimal garanti, restitution à l’export, taxe sur les importations…) a évolué après 1992 vers des aides « compensatoires » (pour compenser la perte du revenu liée à la baisse des prix garantis). Ces aides directes, financées par le P1, ont peu à peu été déconnectées du type de production et de l’historique de rendement, devenant une aide forfaitaire à l’hectare. C’est ce que l’on appelle le découplage. La France a toutefois maintenu des aides couplées, liées au type de production (principalement fléchées vers l’élevage).

Conditionnalité : obligatoire depuis la réforme de 2003, la conditionnalité consiste à conditionner le versement des aides au respect par les agriculteurs de règles relatives à l’environnement et à la santé (directive Nitrates, Habitat, Bonnes conditions agricoles et environnementales…).

Verdissement : il correspond à l’instauration, à partir de 2015, du « paiement vert ». 30 % des aides directes du premier pilier sont versées aux exploitants respectant certaines pratiques bénéfiques à l’environnement. Contrairement aux règles de la conditionnalité, le non-respect du verdissement ne met pas en péril l’ensemble des aides de l’exploitation.

Subsidiarité : c’est la marge de manœuvre laissée aux États membres dans l’application des mesures de la PAC (application ou non de certaines mesures, part de chaque aide sur le budget total…). La subsidiarité a augmenté au fil des réformes. Certains observateurs y voient un facteur de distorsion de concurrence entre les pays de l’UE.