Comprendre l'immunité pour la préserver

La capacité d'un organisme à se défendre seul face à des agents infectieux dépend d'abord de sa bonne santé, rappelle Gilles Foucras, de l'école nationale vétérinaire de Toulouse.

La capacité d'un organisme à se défendre seul face à des agents infectieux dépend d'abord de sa bonne santé, rappelle Gilles Foucras, de l'école nationale vétérinaire de Toulouse.

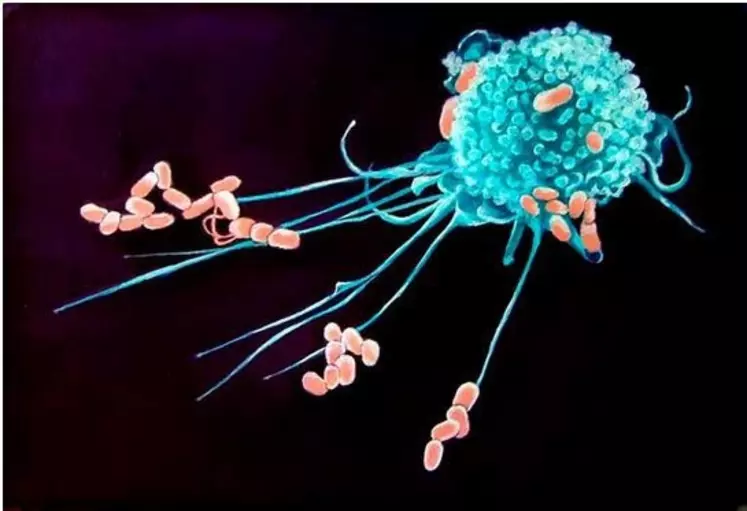

Au moment où un organisme vivant est attaqué par des agents pathogènes, il est plus ou moins en bonne santé, et il est plus ou moins bien armé pour se défendre. Ce que l'on appelle immunité est l'ensemble des mécanismes d'un organisme vivant qui lui permettent de se défendre seul contre des agents infectieux : virus, bactéries, parasites. Pour améliorer l'immunité d'un animal ou d'un troupeau, encore faut-il bien comprendre de quoi on parle.

Commencer par bien faire le ménage

" Un système immunitaire performant établit un état d'équilibre permanent dans l'organisme : il fait le ménage des cellules mortes, des cellules tumorales ou infectées ; il permet de préserver l'intégrité des tissus et des organes ; il active une défense contre les agents infectieux, et pour rétablir l'état d'équilibre d'avant l'infection ", définit Gilles Foucras, docteur en immunologie à l'école nationale vétérinaire de Toulouse.

Préserver l'intégrité de la peau et des muqueuses

On distingue l'immunité innée de l'immunité acquise ou adaptative. L'immunité innée est primordiale. Elle n'est pas spécifique d'un agent infectieux puisqu'elle fait appel à des mécanismes généraux. Ces mécanismes relativement simples permettent une réponse très précoce de l'organisme. C'est la première ligne de défense de l'organisme :

- des barrières physiques (peau, muqueuse) et chimique (molécules antimicrobiennes) contre les agents infectieux,

- la détection des agresseurs et le recrutement de cellules immunitaires sur le site de l'infection,

- l'activation de protéines qui interragissent pour l'activation des cellules immunitaires et l'élimination des cellules mortes et des microbes par les globules blancs,

- l'activation de l'autre versant de l'immunité, l'immunité acquise.

Rencontrer le pathogène à faible dose

" L'immunité acquise, ou adaptative, est spécifique d'un agent infectieux et se déclenche plus tardivement. Cette réponse fait intervenir des lymphocytes. Les lymphocytes " apprennent " des attaques passées et les " gardent en mémoire " pour être plus efficaces à la prochaine invasion. C'est sur cette particularité que sont basés les vaccins ", expose Gilles Foucras. C'est aussi ce mécanisme qui est utilisé pour établir l'immunité des génisses contre certains microbes ou parasites. " Mais attention, il est bon que l'animal rencontre l'agent infectieux, à la condition que la dose soit faible. Face à une trop forte charge d'agents infectieux, l'organisme est dépassé et la maladie apparaît. Ainsi, il faut éviter de faire pâturer les génisses derrière les vaches ou sur des parcelles à risque en l'absence de maîtrise de l'infestation ou de vermifugation ultérieure. "

L'immunité innée a elle aussi une mémoire

" On sait aujourd'hui que l'immunité innée est elle aussi pourvue d'une mémoire. " Les expériences successives du système immunitaire peuvent modifier la façon dont le génome s'exprime. C'est ce que l'on appelle l'épigénétique, ou comment l'environnement modifie l'expression du génome. Au fil du temps, l'immunité innée des vaches peut donc évoluer en fonction de leur histoire et de leurs contacts avec des agents infectieux.

Maintenir la mémoire

" Un organisme immunisé a déjà été en contact avec l'agent infectieux et il a gardé en mémoire l'empreinte de ce contact ", explique Gilles Foucras. Il peut donc mobiliser à nouveau une réponse anti-infectieuse, plus rapidement et plus efficacement, contre ce même agent infectieux. C'est ce mécanisme qu'utilise la vaccination. Pour qu'un organisme reste immun, le contact doit se reproduire régulièrement pour maintenir cette mémoire, soit naturellement par infection, soit par la vaccination. Sinon, l'organisme finit par redevenir sensible à l'agent infectieux.

Éteindre la transmission au sein du groupe

L'immunité collective, dite de troupeau, est celle acquise par une majorité d'animaux dans un groupe. Elle permet d'éteindre la transmission de l'agent infectieux au sein de ce groupe, alors que tous n'ont pas été préalablement protégés. C'est l'effet recherché par un taux de couverture vaccinale élevé.

Apporter une bonne dose d'énergie

" À même niveau de technicité de l'éleveur, les races à potentiel de production plus faible semblent avoir une meilleure immunité et ainsi une meilleure robustesse. " Chez une vache haute productrice, l'état d'équilibre est plus délicat à maintenir. Elle exporte beaucoup d'énergie pour produire du lait. Or le système immunitaire consomme lui aussi beaucoup d'énergie, tout comme le système reproducteur. Pour préserver l'immunité, il faut veiller à l'équilibre nutritionnel pour couvrir les besoins de ces trois fonctions.

À retenir

Pour se défendre efficacement contre un agent infectieux, l'organisme doit être en bonne santé - autrement dit à l'équilibre et sans source de stress - et correctement immunisé vis-à-vis des infections les plus communes.

L'inflammation : réponse immunitaire ou altérateur de la santé ?

En fait, les deux phénomènes sont vrais. L'inflammation fait partie de la lutte contre la dissémination des agents pathogènes dans l'organisme. Mais, si la réaction inflammatoire est excessive ou qu'elle devient chronique, elle engendre des lésions tissulaires ou des anomalies de fonctions. Après le vêlage, le stress et/ou une infection, des dommages sur les tissus font que durant cette période les phénomènes inflammatoires sont plus intenses. Ils diminuent du coup la capacité de la vache à s'adapter aux nouvelles conditions de la lactation. Il faut donc réduire l'inflammation.

L'immunité se construit sur le long terme

Le patrimoine génétique de l'animal et son histoire depuis la naissance influencent l'immunité individuelle.

" Au niveau génétique, il peut y avoir des anomalies génétiques qui rendent l'animal plus sensible à certains agents infectieux, comme ce fut le cas avec le déficit d'adhésion leucocytaire (BLAD), et que la sélection génétique a permis d'écarter ", rappelle Gilles Foucras. À l'inverse, on peut sélectionner des caractères génétiques favorables pour la santé de la mamelle ou du pied.

L'histoire de l'animal et celle de sa mère jouent un grand rôle. La mère du veau a-t-elle été vaccinée contre les diarhées néonatales ? La couverture de ses besoins nutritionnels a-t-elle été optimale ? À la naissance, le veau a-t-il reçu les quatre litres de colostrum dans les six heures suivant la naissance, et celui-ci était-il de bonne qualité ? L'animal sera-t-il vacciné ? Rencontrera-t-il des agents infectieux et dans quelles conditions ? Ses besoins nutritionnels seront-ils bien couverts ? Subira-t-il des stress, des blessures ? Etc.