Fromages fermiers

Des pistes pour augmenter son rendement fromager

Les fromagers fermiers cherchent à augmenter leur rendement mais sans nuire à la qualité des fromages. En améliorant la composition du lait ou en jouant finement sur certains paramètres, on peut espérer gagner quelques grammes…

Le magazine Profession fromager a organisé le 11 avril dernier à Paris sa 4e journée technique professionnelle sur le thème du rendement fromager. Concernant tous les types de technologies fromagères, fermière et industrielle, elle a été l’occasion de rappeler aux fromagers que se préoccuper des rendements fromagers peut faire gagner de l’argent ! Soit en obtenant une plus grande quantité de fromage pour les fromages vendus au poids, soit en obtenant plus de fromages pour les fromages vendus à la pièce (voir aussi La Chèvre de janvier-février 2016).

Peser pour surveiller son rendement fromager et l’améliorer

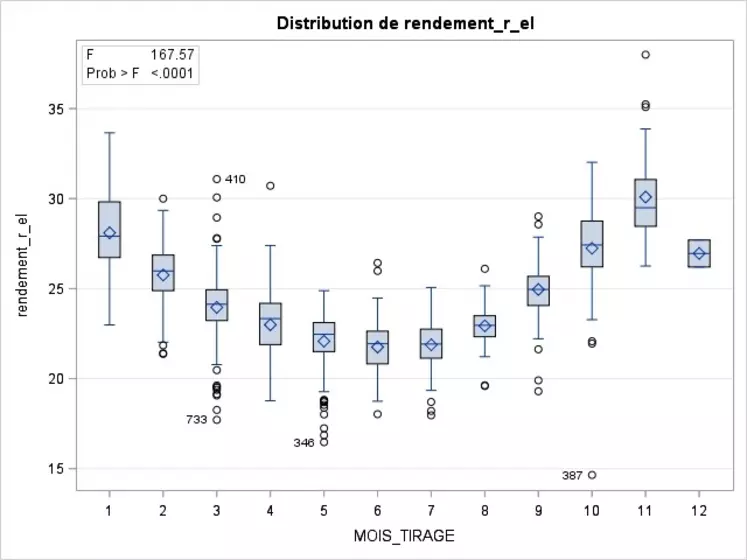

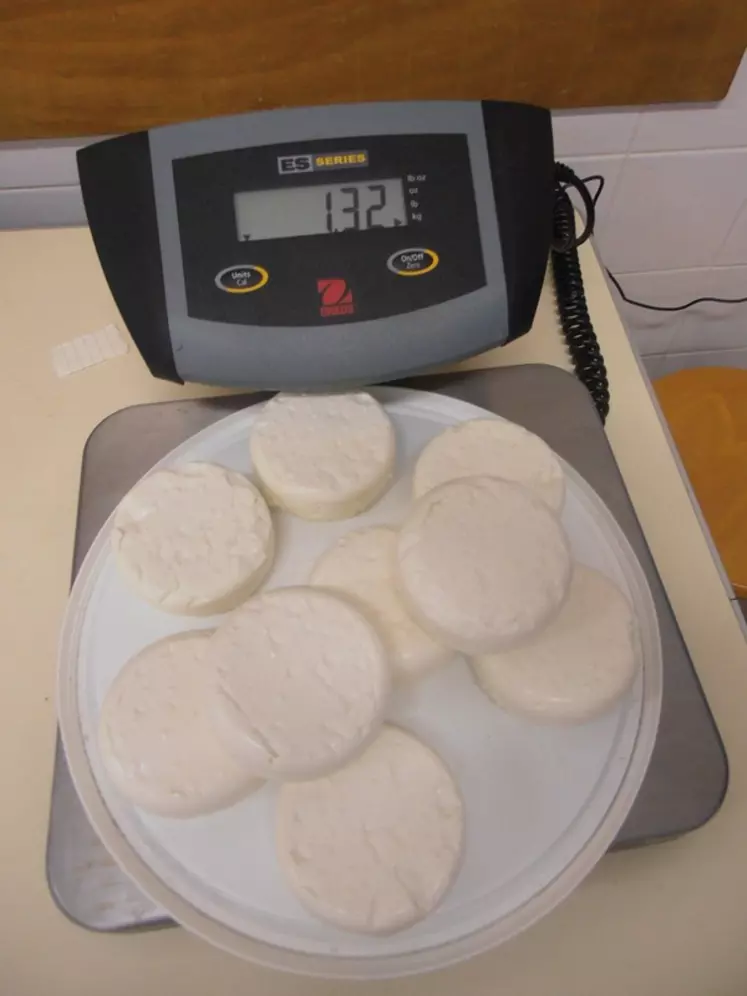

Le rendement brut est le plus simple. Il se définit comme la quantité de fromages obtenue au démoulage (en kilo) avec 100 kilos de lait. À la ferme, on pourra faire une approximation en parlant de rendement pour 100 litres de lait et non pas pour 100 kg car c’est plus facile à mesurer. « Ce rendement brut permet de comparer ses fabrications, d’une saison à l’autre, d’une cuve à l’autre ou entre des technologies proches », insiste Jean-René Kerjean d’Actalia. Pour bien mesurer son rendement, il faut se faire des repères à différentes périodes de l’année (début de lactation, quand les chèvres sont à l’herbe, au pic, en été, en fin de lactation), à des moments où tout va bien en fromagerie. On mesure d’abord le volume de lait mis en transformation ou on le pèse. Si possible, on fait faire une analyse de TP, de TB et de cellules. Ensuite, on pèse tous les fromages au démoulage, par exemple en pesant les grilles mais sans oublier de faire la tare pour déduire le poids de la grille. Il faut aussi peser quelques fromages individuellement sur une balance de cuisine pour avoir une idée de la variabilité, en les prenant dans différentes grilles et différentes positions. Si possible, on fait faire une analyse d’extrait sec total et de matière grasse sur un mélange de trois fromages au démoulage qui seront broyés ensemble au laboratoire. Si possible aussi, on suivra le poids de certains fromages en fin de ressuyage, fin de séchage et à un stade d’affinage donné (attention, il ne faut pas que ces fromages soient vendus avant le stade final de mesure) en ajoutant éventuellement une analyse d’extrait sec aux différents stades. Toutes ces opérations sont à renouveler plusieurs fois pour avoir idée des variations de rendement. Et bien sûr, comme toujours pour pouvoir intervenir sur les facteurs qui jouent sur le rendement, il faut aussi mesurer températures d’emprésurage et d’égouttage, temps de prise et de raffermissement, pH d’emprésurage, de moulage, de démoulage, mode de décaillage et taille des grains, durée et température de brassage…

Un outil précieux : la carte de contrôle

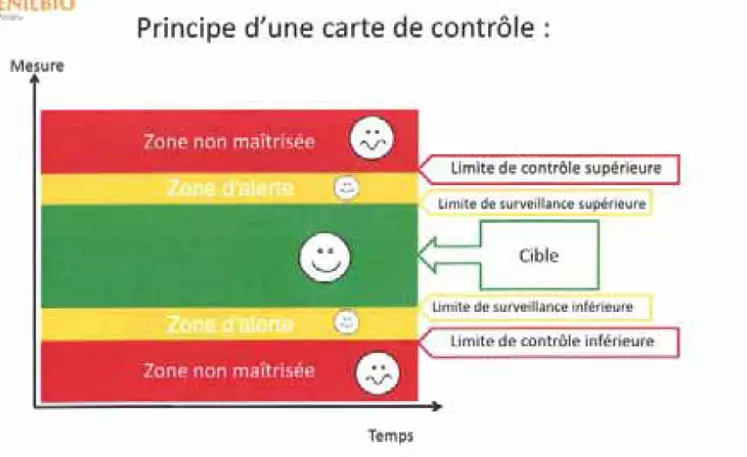

« Les références acquises lors des contrôles réguliers pourront être suivies par une carte de contrôle pour surveiller le rendement au cours du temps » explique Joëlle Birkner de l’Enilbio de Poligny. On reporte, tous les jours ou une fois par semaine par exemple, la mesure du rendement brut sur la carte de contrôle (voir schéma et photo). Ceci implique d’avoir préalablement défini pour chaque période de fabrication (début de lactation – pic - fin de lactation par exemple) une zone cible et des dérives « tolérables » qui doivent déclencher un questionnement (« zone d’alerte »), ou des dérives importantes, pour lesquelles des mesures doivent être prises (« zone non maîtrisée »). Les bornes de ces zones, limites de surveillance et de contrôle dans le schéma ci-dessous, sont calculées à partir de mesures réalisées régulièrement pendant au moins un mois où les fabrications sont stables avant d’utiliser la carte de contrôle. Cette surveillance évite de toujours être en train de changer des paramètres technologiques pour corriger le rendement. On tolère certaines variations normales du rendement. À vous d’essayer maintenant en fabrication !

La composition du lait, premier facteur de rendement

Quelle que soit la technologie fromagère, le premier levier pour jouer sur le rendement reste la maîtrise du taux protéique du lait, et notamment de la quantité de caséines comme a pu l’illustrer Sébastien Roustel de CHR Hansen. Ce taux varie selon le stade de lactation notamment dans les troupeaux saisonnés. Les mesures sur le troupeau de la ferme expérimentale caprine du Pradel montrent ainsi un rendement moyen de 23,9 kg de fromages au démoulage pour 100 kg de lait avec un TP moyen de 35,4 g/KG et un TB de 36,5 g/kg. En été, le rendement est le plus bas (21,8 %) quand le taux protéique est à 32,8 g/kg contre un rendement moyen de 28,1 % en tout début de lactation quand le TP est à 40,7 g/kg. Le taux butyreux du lait joue aussi un rôle. Transformant du lait cru, on ne peut que subir les variations de taux en fonction du stade de lactation (sauf désaisonnement du troupeau), et jouer sur la génétique et l’alimentation pour améliorer la composition du lait.

Yves Lefrileux, chargé des expérimentations à la station du Pradel, a compilé 13 années de mesures pour établir une nouvelle équation de prédiction du rendement à partir du TP, du TB, de l’urée et de la concentration cellulaire du lait de troupeau. Cette équation (rendement = 3,23 + 0,173 TB + 0,454 TP + 0,2 cellule – 5,4 urée avec TB et TP en g/kg, cellules en millions et urée en mg/l) peut permettre d’anticiper les variations de rendement ou le nombre de moules à disposer sur les tables avant le moulage… C’est l’occasion d’illustrer le fait qu’un point de TB en plus fait par exemple 0,173 kg de picodon AOP en plus au démoulage alors qu’un point de TP en plus, c’est 0,454 kg !

Quand la technologie influe sur les rendements

L’effet de la technologie fromagère sur le rendement est multifactoriel, mais le premier de ces facteurs est la température d’emprésurage. En technologie lactique, pour un gramme de matières azotées protéiques en plus, il faut augmenter la température d’emprésurage de 0,5 à 0,7 °C. Il faut ainsi que les bactéries puissent travailler plus vite grâce à la température plus élevée car il va être plus difficile d’acidifier le lait qui a un pouvoir tampon plus fort lorsqu’il est riche en protéines. La présence de matière protéique va donc « freiner » la diminution du pH. En technologie présure, on peut aussi jouer sur la température de chauffage en cuve, le pH d’emprésurage, de moulage et de démoulage, le moment du décaillage et sa durée… La maîtrise des freintes durant l’affinage est importante aussi ; elle dépend de la capacité du fromage à perdre de l’eau, mais aussi de la qualité des équipements d’affinage.

Garder du poids lors de l’affinage

La maîtrise du poids des fromages vendus passe bien sûr aussi par la maîtrise des différentes étapes d’affinage, grâce à des équipements et des locaux bien dimensionnés et des zones de températures et hygrométrie bien contrôlées, tout cela en gardant en tête la performance énergétique des équipements (voir aussi le dossier sur l’affinage dans La chèvre de mars-avril 2016). « Mais si garder de l’eau dans les fromages peut améliorer le rendement, cela peut aussi dégrader la durée de vie des produits » rappelle Marc Faiveley de CHR Hansen. En technologie lactique, on raisonnera ainsi différemment pour les fromages vendus frais – qui peuvent garder de l’eau car ils ne sont pas conservés longtemps – et les fromages affinés, pour lesquels un excès d’eau va accélérer l’affinage en donnant de l’eau aux micro-organismes d’affinage.

Éviter les pratiques contre-productives

« Attention aux changements trop importants de la technologie ou des ferments et coagulants, alerte Franck Neyers de l’Enilia de Surgères. Faire du fromage, c’est gérer une courbe d’égouttage et une courbe d’acidification en parallèle. Si l’une ou l’autre se décale, on aura un fromage à caractère plus lactique ou plus présure. Changer des paramètres technologiques, c’est changer la qualité du fromage ! » En voulant améliorer le rendement, il faut donc éviter de travailler à température plus élevée car cela va compromettre l’égouttage. De même, décailler plus tôt ou plus fin risque surtout de générer plus de fines. Enfin, augmenter les doses de coagulant ou les ferments modifiera trop fortement le fromage… L’essentiel est donc de ne pas dégrader la qualité des fromages en améliorant le rendement ! « C’est un équilibre à trouver, comme souvent en fromagerie » rappelle Jean-René Kerjean d’Actalia en guise de conclusion.

La composition du lait joue beaucoup

Quelques repères de rendement brut pour différentes technologies fromagères

Avis d’expert

« La présure joue aussi sur le rendement »

« La qualité de la présure influence la qualité et la quantité de fromages produits. Nos présures, fabriquées par une lente macération des caillettes des chevreaux, ne contiennent pas que des enzymes coagulantes. Il y a aussi d’autres peptides, polypeptides et sels minéraux qui vont contribuer à un meilleur comportement du gel à la coagulation. Lors du test de la boutonnière, la coupure est franche et nette et le sérum clair entraînera moins de pertes de fine qu’avec d’autres types de présures. Une bonne organisation du caillé va aussi permettre de garder plus d’humidité. Le choix de la présure ne peut faire gagner qu’un faible pourcentage sur le rendement mais cela peut représenter malgré tout l’équivalent d’un fromage de plus par bassine. »