Changement climatique : pourquoi le CGAEER estime que la relocalisation en fruits et légumes en France sera limitée ?

Un rapport du CGAAER s’est intéressé au potentiel de la France en fruits et légumes dans un contexte de changement climatique pour nous mais aussi pour nos concurrents, l’Italie, le Maroc et l’Espagne. Comment la production de ces pays voisins devrait évoluer ? Quelles cultures présentent un potentiel pour la France ? Quelles sont les conditions pour réussir la relocalisation en France ?

Un rapport du CGAAER s’est intéressé au potentiel de la France en fruits et légumes dans un contexte de changement climatique pour nous mais aussi pour nos concurrents, l’Italie, le Maroc et l’Espagne. Comment la production de ces pays voisins devrait évoluer ? Quelles cultures présentent un potentiel pour la France ? Quelles sont les conditions pour réussir la relocalisation en France ?

Dans son rapport sur la « Relocalisation en France de certaines productions de fruits et légumes » paru le 21 mars, le Conseil Général de l'Alimentation, de l'Agriculture et des Espaces Ruraux (CGAAER) analyse la possibilité pour la France de relocaliser certaines productions de fruits et légumes, dans un contexte de changement climatique pour nous et pour nos concurrents, et de volonté nationale de souveraineté alimentaire(1).

(1) Pour rappel, l'objectif affiché des pouvoirs publics français est d'augmenter le taux d'auto-approvisionnement de la France en fruits et légumes de 5 points d'ici 2030 et de 10 points d'ici 2035, en utilisant des méthodes de production durable.

Sommaire (cliquez sur les titres qui vous intéressent pour accéder directement aux paragraphes) :

- Espagne, Italie, Maroc : des concurrents sous tension en termes de gestion de l’eau

- En France, quelles nouvelles productions et à quelles conditions ?

- Quelles sont les conditions d’une relocalisation réussie ?

Relire aussi nos articles sur le sujet :

Climatveg : un projet multifilières sur le changement climatique

Changement climatique : des producteurs ont déjà pris le virage de la diversification

A Medfel, le changement climatique est une réalité à laquelle il faut s’adapter

Espagne, Italie, Maroc : des concurrents sous tension en termes de gestion de l’eau

En parallèle, nos principaux concurrents (mais aussi fournisseurs) dans la production de fruits et légumes à l’heure actuelle que sont l’Espagne, l’Italie et le Maroc, font face à des défis croissants liés au changement climatique (sécheresse, inondations), ce qui pourrait limiter leur capacité de production à long terme.

Des stratégies d’adaptation efficaces déjà en place pour la gestion de l’eau

Cependant, ces pays n’envisagent pas de réduction significative de leurs volumes de production : « Parce que ces pays ont une culture ancestrale de la gestion de l’eau et de l’adaptation à la rareté de cette ressource, parce que le consensus social est très large sur la question de l’eau, parce qu’il s’agit de faire face à des impératifs économiques et sociaux, parce qu’il y a sans doute aussi une part de “déni”(…) personne n’envisage un avenir qui passerait par le renoncement de la majeure partie des productions de fruits et de légumes. »

« Au Maroc, en Italie, en Espagne, personne n’envisage un avenir sans productions de fruits et de légumes » rapport du CGAAER

Maroc, Espagne et Italie mettent déjà en place des stratégies d’adaptation efficaces pour contrer ces défis, estiment les auteurs du rapport. L’Espagne et le Maroc, par exemple, investissent massivement dans le dessalement de l’eau de mer, modernisent leurs systèmes d’irrigation et optimisent leur consommation d’eau afin de maintenir leur production.

L’Italie, de son côté, optimise sa gestion de l’eau (irrigation, recyclage et réutilisation des eaux usées, accroissement des capacités de stockage…) et mise sur la diversification des cultures (moins d’agrumes, plus d’exotiques et d’avocats) pour répondre aux évolutions climatiques.

Plutôt qu’une diminution, ces pays prévoient ainsi une réorganisation de leurs productions pour rester compétitifs sur le marché européen

La problématique de la main d’œuvre, déjà prise en compte

Quant à la raréfaction de la main d’œuvre dans les pays du pourtour méditerranéen, une problématique « beaucoup moins documentée », le rapport affirment que les informations recueillies tendent à démontrer là aussi « la capacité de nos partenaires commerciaux à s’adapter rapidement et efficacement au défi de la main d’œuvre, tant du point de vue de sa disponibilité que de son coût ».

- La main d’œuvre agricole marocaine qualifiée est de plus en plus sollicitée dans les exploitations fruitières et légumières en France, en Italie, en Espagne et au Portugal.

- Et au Maroc, outre les travailleurs nationaux, le Maroc a aussi recours à de la main d’œuvre étrangère souvent issue des pays voisins (Afrique subsaharienne notamment), flux migratoires qui ne devraient pas se tarir les prochaines années.

- L’Italie elle a mis en place des quotas pour les travailleurs d’origine non européenne, et en en 2024, 89 500 personnes sont admises en Italie pour occuper un emploi saisonnier dans les secteurs de l’agriculture.

- En Espagne le gouvernement a mis en place le système de la « contratación en origen ». Ce système vise à recruter dans leur pays d’origine, dans le cadre d’accords bilatéraux, des travailleurs qui sont transportés puis répartis dans les exploitations espagnoles, sous réserve de retourner dans leur pays d’origine à la fin de la saison.

En France, quelles nouvelles productions et à quelles conditions ?

L’Espagne, le Maroc et l’Italie, loin d’abandonner la production de fruits et légumes, s’adaptent activement aux défis environnementaux. Dès lors, plutôt que de miser sur un recul de ces pays, la France doit travailler sur sa propre résilience.

« Accroître le taux d’auto-approvisionnement en fruits et légumes sera un gros défi que ce soit pour des productions déjà présentes sur le territoire comme pour des productions émergentes ou totalement nouvelles », admet le CGAAER.

Quelles productions déjà existantes présentent un potentiel ?

Plusieurs industriels opérant en France dans le secteur des légumes souhaitent relocaliser une partie des productions afin de sécuriser leurs apports sur le long terme. « Mais cette relocalisation partielle de la production n’est possible que dans le cadre de certains marchés porteurs et compétitifs », souligne le rapport, donnant comme exemples possibles les cultures de maïs doux, de haricots verts ou de tomates destinées à la transformation. Ces cultures sont en outre complètement mécanisables.

A relire : Souveraineté alimentaire et fruits et légumes transformés : « on est encore loin de l’autonomie »

Quelles cultures émergeantes à planter ?

En ce qui concerne les cultures nouvelles ou émergeantes, si les cultures d’avocats, de kiwis, de kakis, de pistaches, d’amandes, d’agrumes, de cacahuètes ont été souvent citées aux auteurs au cours de leur mission, ils tranchent que la relocalisation ne pourra se faire que sur des cultures ciblées et à haute valeur ajoutée.

Les auteurs identifient des opportunités dans l’olivier (pour l’huile), l’amande, la pistache ou encore les agrumes dans certaines régions du sud du pays, sous réserve d’un soutien fort à l’innovation et aux investissements agricoles (mécanisation, génétique adaptée…).

« La relocalisation ne pourra se faire que sur des cultures ciblées et à haute valeur ajoutée »

Et le CGAAER met en garde : « Ces productions, adaptées aux conditions climatiques méditerranéennes, offriraient de nouvelles perspectives pour les agriculteurs français, mais il est évident que cela ne suffira pas à combler les besoins globaux de la France en fruits et légumes. Il s'agit d'opportunités limitées mais stratégiques (…) [pouvant] offrir aux agriculteurs d’intéressants compléments de revenu. »

Ces nouvelles opportunités ne suffiront pas à combler les besoins globaux de la France en fruits et légumes, elles seront davantage un complément de revenus

Quelles sont les conditions d’une relocalisation réussie ?

La relocalisation de certaines cultures en France est possible, mais elle restera limitée à des productions spécifiques, et sous conditions.

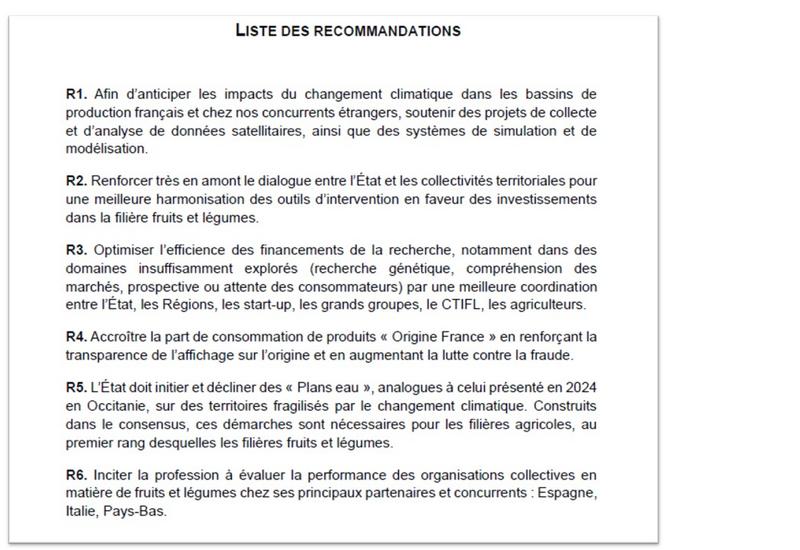

Parmi les principales recommandations stratégiques du rapport, les auteurs insistent sur l’amélioration de la gestion de l’eau en France. L’Etat doit initier et construire un consensus sur l'utilisation de l'eau, avec des « Plans eau » sur les territoires fragilisés par le changement climatique, comme celui présenté en 2024 en Occitanie, proposent-t-ils.

Une stratégie phytosanitaire « comprise et partagée » par tous, des investissements dans l’IA, la robotisation et la mécanisation des cultures pour s’affranchir de la dépendance à la main d’œuvre étrangère, et dans l’amélioration génétique sont aussi évoquées.

Autres recommandations et non des moindres : le financement de la recherche et du développement de technologies agricoles, qui doit être plus efficient, avec une meilleure coordination entre les acteurs (Etat, Régions, CTIFL, professionnels amont et aval, acteurs privés et grands groupes) et des champs de recherche aujourd’hui « insuffisamment explorés (compréhension des marchés, prospective ou attente des consommateurs) ». Le rapport insiste d’ailleurs sur l’importance de collecter des données, que ce soit pour la France ou concernant les pays concurrents, afin de mettre en place des modèles plus pertinents.

La transparence de l’affichage sur l’origine et la lutte poussée contre la francisation devrait aussi permettre d’accroître la part de produits origine France consommés.

A relire : Francisation de fraises et petits fruits rouges : condamnation à 120 000 € d’amendes