Installation : la faible rentabilité du capital investi

Les revenus dégagés par les systèmes allaitants sont bien modestes. L’importance du capital nécessaire et surtout sa faible rentabilité aggravent ce phénomène. Des données issues du réseau Inosys aident à chiffrer ces évolutions.

Les revenus dégagés par les systèmes allaitants sont bien modestes. L’importance du capital nécessaire et surtout sa faible rentabilité aggravent ce phénomène. Des données issues du réseau Inosys aident à chiffrer ces évolutions.

Pour avoir envie de s’installer, la passion ne fait pas tout. Il faut d’abord avoir la possibilité de dégager du revenu. Les élevages allaitants français sont de dimension toujours plus importante. Même si cet accroissement s’est traduit par une hausse de la productivité/unité de main-d’œuvre, le revenu n’a pas suivi dans les mêmes proportions. Pour chiffrer ces évolutions, l’Institut de l’élevage a analysé 10 années d’évolution des trajectoires pour 124 élevages allaitants suivis sur l’ensemble du territoire dans le cadre du dispositif Inosys – réseau d’élevage bovin (1). Ce travail a été mené sur la période 2005-2015, autant d’années compliquées, marquées par une succession de crises, qu’elles soient sanitaires (FCO, Schmallenberg), économiques (hausse du prix des matières premières, crise laitière dérégulant le marché de la viande…), climatiques (sécheresse…) ou réglementaires (réformes de la PAC…). Un travail présenté par Philippe Dimon, agroéconomiste à l’Institut de l’élevage à l’occasion de la dernière assemblée générale du groupe coopératif Feder.

« Côté évolution des structures, les 124 fermes du réseau Inosys sont passées entre 2005 et 2015 d’une SAU moyenne de 138 à 163 hectares. La SFP suit la même tendance mais le ratio SFP/SAU se maintient à 70 % traduisant un maintien des surfaces en herbe, précisait Philippe Dimon. La tendance est similaire pour le nombre de vêlages par exploitation. Il passe en moyenne de 77 à 93 dans ces 124 fermes. »

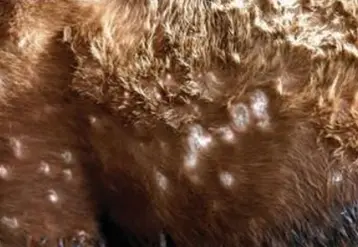

Productivité numérique fragilisée

Quand on analyse la productivité numérique moyenne de ces 124 troupeaux (nombre de veaux sevrés ramené au nombre de femelles mises à la reproduction), on constate une détérioration des résultats avec des à-coups consécutifs à la FCO et Schmallenberg. Ces épidémies ont clairement eu un impact en 2008 et 2009 puis en 2013 et 2014, mais même en dehors de ces crises ponctuelles, les niveaux de productivité numérique se dégradent et sont inférieurs aux chiffres constatés 10 ans plus tôt.

« Quand on analyse la productivité pondérale (production brute de kilos de viande vive ramenée à l’UGB), on s’aperçoit que sur l’intervalle de temps étudié, elle a progressé. Cette évolution n’a pas été linéaire, loin s’en faut, mais elle a été de 5 % en 10 ans. » Deux facteurs ont joué de façon un peu antagoniste. D’une part, l’augmentation du format. Au niveau national le poids de carcasse moyen des vaches de réforme a gagné entre 1 et 3 kg/vache/an sur l’intervalle de temps étudié. Cette évolution a permis d’améliorer la productivité pondérale en contrebalançant l’évolution défavorable de la productivité numérique.

L’intensification des conduites et en particulier celle des mâles est allée dans le même sens avec des animaux vendus plus lourds au même âge ou bien plus tôt dans la mesure où de meilleures croissances ont permis d’atteindre le poids objectif de vente plus rapidement.

Le revers de la médaille est lié à des systèmes d’élevages qui consomment davantage de céréales et concentrés mais également davantage d’enrubannage et d’ensilage. « On s’est plus particulièrement intéressé aux tonnages de fourrages stockés. » Ils sont passés de 2,4 à 2,6 tonnes de MS/UGB et la part de l’ensilage et de l’enrubannage tend à être plus importante au détriment du foin. On observe également une stagnation de la productivité des surfaces si on l’analyse selon le critère de la production de viande vive/ha de SFP. Le chiffre oscille selon les années autour de 485 kg/ha et il traduit surtout le véritable enjeu qui est celui d’améliorer l’autonomie alimentaire des exploitations.

La productivité de la main-d’œuvre explose

Autre constat qui est en quelque sorte une synthèse des données précédentes : la productivité de la main-d’œuvre a tout bonnement explosé entre 2005 et 2015 dans les élevages spécialisés avec une mention particulière pour les naisseurs engraisseurs. Cette évolution a été permise par des investissements conséquents dans les bâtiments et la mécanisation. Cela se traduit clairement dans les coûts de production. Mais eu égard aux sommes investies, la rentabilité du capital que constitue un cheptel allaitant et les différents moyens de production nécessaires à sa conduite s’est très nettement dégradée. « Les économies d’échelle attendues compte tenu de la hausse de la dimension de l’outil de production sont contrecarrées par le niveau des investissements réalisés. Dans les 124 exploitations du réseau Inosys, le montant du capital immobilisé pour dégager un euro d’EBE a véritablement bondi en 10 ans. Ce chiffre était de 4,5 euros en 2005. Dix ans plus tard il fallait en moyenne mobiliser 7,5 euros de capital pour dégager un euro d’EBE », soulignait Philippe Dimon.

Si on fait ensuite une comparaison du niveau de revenu ramené à l’UMO des différents élevages suivis dans le cadre du réseau Inosys pour un même système de production (naisseur extensif, naisseur intensif, naisseur engraisseur de JB, naisseur engraisseur de VSLM…) on constate aussi que pour des orientations de production similaires, certains élevages s’en sortent mieux que d’autres. Autant de chiffres qui interrogent également dans la mesure où le capital immobilisé va croissant tandis que la rentabilité de ce même capital est de plus en plus modeste.

(1) Dispositif de suivi d’exploitations réalisé en partenariat entre les chambres d’agriculture et l’Institut de l’élevage pour produire des références sur les différents systèmes d’élevage.Identifier les meilleures stratégies

Les 124 exploitations suivies sont loin de fonctionner avec des objectifs similaires. Très schématiquement, il a été distingué quatre grandes stratégies.

1- Celle des élevages ayant des performances animales de haut niveau pour ce qui est des kilos vifs produits par UGB ;

2- Celles des exploitations dites « économes » côté frais de fonctionnement ;

3- Celles pouvant être qualifiées de championnes de la productivité de la main-d’œuvre en se distinguant par le tonnage de viande vive produite ramené à l’UMO ;

4- Celles misant d’abord sur la sécurisation du prix du produit en maximisant la part des tonnages vendus dans les démarches qualité ou la vente directe.

Les stratégies gagnantes des exploitations obtenant les meilleurs résultats économiques mélangent à des degrés divers ces quatre orientations. Et c’est bien toute la complexité du sujet quand on veut mettre en avant pourquoi telle exploitation est plus efficiente qu’une autre à système de production comparable.

Dans la plupart des systèmes, l’amélioration de l’efficience économique passe classiquement par une meilleure gestion de la reproduction (groupage des vêlages, diminution de l’âge au 1er vêlage…) associé à une meilleure gestion des fourrages disponibles de façon à conforter l’autonomie alimentaire (gestion du pâturage, récoltes d’herbe précoce, recours aux légumineuses…). « Il s’agit de passer du 'produire plus' au 'produire mieux' », résumait Philippe Dimon.