La lutte contre les colibacilloses évolue

Dans un contexte de démédication croissante, la maîtrise d'Escherichia coli nécessite de renforcer la prévention par l’amélioration des pratiques d’élevage et d’hygiène.

Dans un contexte de démédication croissante, la maîtrise d'Escherichia coli nécessite de renforcer la prévention par l’amélioration des pratiques d’élevage et d’hygiène.

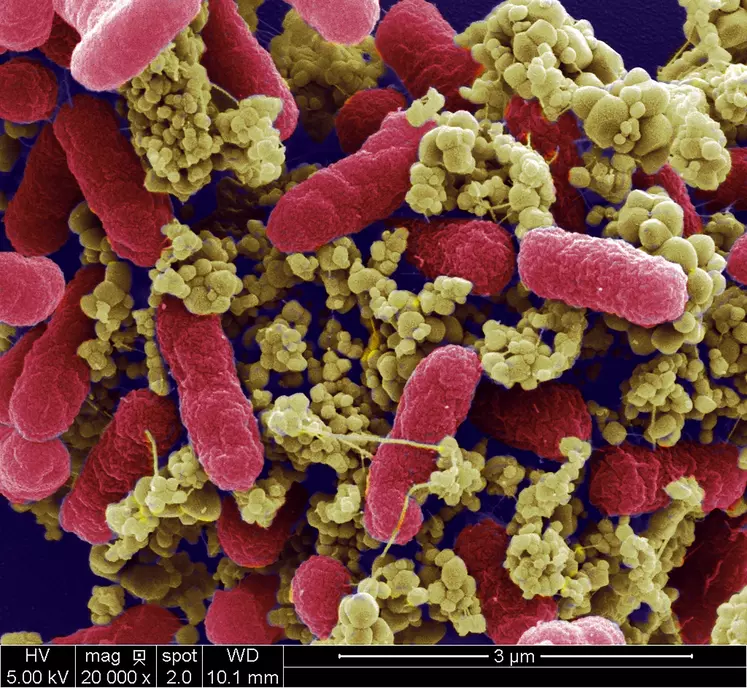

Les bactéries Escherichia coli (E. coli) font partie du quotidien de tous les aviculteurs, qui savent que leur cheptel peut être un jour affecté par une colibacillose. Malgré ce statut d’ennemi public numéro, peu de données sont publiées sur cette bactérie. Selon le réseau vétérinaire Cristal, qui intervenait en juin à un séminaire du laboratoire Zoétis à ce sujet, E. coli est impliquée dans près de la moitié des pathologies du poulet de chair. Cela est confirmé par Résapath, le réseau d’épidémiosurveillance de l’antibiorésistance des bactéries pathogènes animales, animé par l’Anses. En 2016, les E. coli isolées en aviaire représentaient 74 % des 13 480 antibiogrammes collectés : 84 % en poules et poulets, 70 % en dinde et 63 % en canard. Ces chiffres surestiment peut-être la pathologie liée aux colibacilles, dans la mesure où les antibiogrammes sont moins fréquents pour d’autres germes (Pasteurella ou Ornithobacterium par exemple).

Des causes multiples et difficiles à analyser

Ce bref état des lieux donne une idée de la tâche à accomplir pour maîtriser l’expression des E. coli pathogènes, sachant que la difficulté tient à ses caractéristiques écologiques, génétiques et pathologiques. E. coli est présente massivement et naturellement dans l’intestin et dans l’environnement (eau, sol, poussières…). Toutes les souches ne sont pas pathogènes et il faudra encore déployer des moyens d’analyses pour les différencier préventivement. Ainsi que des recherches pour comprendre leur pathogénicité, comme l’expose Julie Puterflam, de l’Itavi. E. coli fait preuve d’une grande diversité génétique et d’une capacité à développer des résistances aux antibiotiques, dont l’efficacité en fait toujours l’arme principale. Enfin, une colibacillose résulte essentiellement de ruptures, de stress ou de déséquilibres multifactoriels. Avec des origines pouvant se cumuler en un scénario boule de neige : stress microbien (passage viral et baisse d’immunité), déséquilibre alimentaire, désordre physique (température, ventilation, ammoniaque, poussières…). Le tout formant souvent un écheveau difficile à démêler. Par exemple, réduire les pododermatites peut générer de la poussière qui facilite l’atteinte des voies respiratoires.

Changer l’approche technico-sanitaire

Le contexte technico-sanitaire a doublement changé. D’une part, les risques de déséquilibres se sont accrus en volailles de chair. Avec un potentiel de croissance augmenté, les oiseaux ont des besoins plus pointus à satisfaire, comme le souligne Gérard Munsch, accouveur. Dans le secteur de l’œuf de consommation, c’est surtout la mutation de la cage vers la semi-liberté des poules qui est en cause. Enfin, les choix techniques liés à des demandes commerciales ou à des considérations économiques peuvent fragiliser les systèmes (rotation plus rapide des lots par exemple). D’autre part, le recours aux antibiotiques s’est vu considérablement réduit à la suite de la prise de conscience de la montée des antibiorésistances, conduisant à des mesures publiques (les plans Ecoantibio) ou privées (cahier des charges « sans antibiotique »). Et même si les ventes d’antibiotiques aviaires ont diminué de 43 % en cinq ans, et de 27 % en deux ans pour la colistine, la demande sociétale vise le strict minimum. Les solutions de remplacement étant pour l’instant partielles (vaccins et autovaccins, coliphages, additifs végétaux…), cette remise en cause impose aux éleveurs et aux vétérinaires de changer ensemble de méthode : agir préventivement et simultanément sur les causes des ruptures. Priorité absolue aux fondamentaux de l’élevage et à l’hygiène, comme le souligne le vétérinaire Jean-Charles Donval en pondeuse. Dans certains cas, cela ne suffit pas et le recours à la prévention vaccinale peut être nécessaire. Mais pas dans n’importe quelles conditions ni chez n’importe qui, rappelle le vétérinaire Jocelyn Marguerie. Les éleveurs veulent bien se remettre en cause, mais ils ne seront pas les seuls. Et ils font valoir que leurs efforts devraient être mieux valorisés.

Deux exemples en poulet

Le Centre technique des productions animales a réalisé pour Zoétis une étude documentaire sur 4 056 lots de poulets (100 millions) élevés entre 2007 et 2012. La fréquence des colibacilloses confirmées et traitées atteignait en moyenne 5 % des lots de poulet JA léger (de 1,3 kg), 12 % de poulet léger (de 1,4 kg) et 26 % de poulet standard (de 2,1 kg). Avec des écarts nets sur les mortalités précoce et totale (par exemple 7,5 % pour les poulets export traités contre 4,5 % pour les non traités), ainsi que sur les poids d’abattage. À cette époque antérieure au plan Ecoantibio1, trois antibiotiques étaient surtout employés (colistine, enrofloxacine et TMP) sur 16 à 30 % des lots traités et surtout pendant la phase démarrage.

Le vétérinaire Claudio Chiementi a analysé les fiches ICA de poulets lourds sexés abattus au printemps dernier dans un même établissement : 35 % des lots ont eu une infection colibacillaire, dont 14 % précocement et 21 % tardivement. L’impact pour l’abattoir se concrétise par plus de morts au transport, une perte de tonnage de 9 % due à moins de poulets que prévu à abattre (même poids moyen). L’abatteur estime le manque annuel à un million de poulets. De plus, l’hétérogénéité des carcasses augmente, ce qui pénalise le rendement en viande (découpe automatisée). Par ailleurs, les lots malades et non traités sont plus hétérogènes que les traités.