Nappes phréatiques : quelle garantie de disponibilité en eau avec la bonne recharge ?

Selon le type de ressource souterraine en eau, la bonne recharge des nappes phréatiques cet hiver assure une disponibilité en eau pour les mois à venir pour les nappes inertielles, moins pour les nappes réactives. Tout dépendra de la météo du printemps. Explications.

Selon le type de ressource souterraine en eau, la bonne recharge des nappes phréatiques cet hiver assure une disponibilité en eau pour les mois à venir pour les nappes inertielles, moins pour les nappes réactives. Tout dépendra de la météo du printemps. Explications.

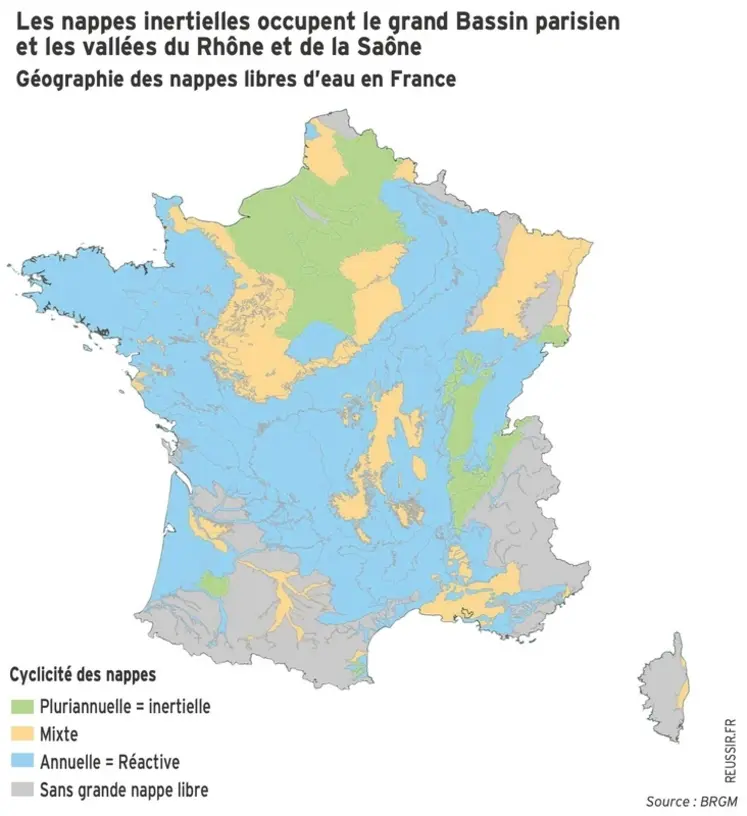

Parmi les nappes phréatiques, les nappes dites « libres » sans couche imperméable au-dessus et en relation avec la surface (1) représentent la grande majorité des nappes en France. Elles fournissent l’eau aux végétaux et à l’agriculture pour des usages comme l’irrigation.

Elles sont alimentées par les précipitations grâce à l’eau qui s’infiltre jusqu’au sous-sol. Entre nappes réactives et inertielles, ces nappes libres réagissent plus ou moins rapidement aux pluies et au manque d’eau lors des périodes de sécheresse.

Des nappes d’eau réactives qui peuvent se vidanger en six semaines

Les nappes réactives sont présentes sur une large part du territoire français, comme la quasi-totalité de la Poitou-Charentes où les tensions sont vives sur les utilisations de l’eau. « Ces nappes montrent une réaction rapide aux pluies et présentent une cyclicité annuelle, avec un pic de hautes eaux en fin d’hiver, puis un niveau qui baisse jusqu’à l’automne, explique Violaine Bault, hydrogéologue au BRGM, Bureau de recherche géologique et minière. Elles sont sensibles aux pluies, mais aussi à l’absence de précipitations. Cela signifie que même si une nappe réactive est déficitaire en avril par exemple, elle peut être réalimentée par des pluies survenant en été. A contrario, s’il y a une longue absence de pluie, une nappe peut se décharger rapidement, en six semaines par exemple en Poitou-Charentes(2) pour la nappe des calcaires jurassiques. »

En conséquence, outre les précipitations de l’automne-hiver, les pluies de printemps sont très importantes pour les nappes réactives, car elles repoussent leur vidange le plus tardivement possible. En cas de printemps déficitaire en eau suivi d’un été sec, les difficultés sont grandes en matière d’alimentation des cultures en eau… et les restrictions tombent.

Les nappes inertielles peuvent fournir de l’eau pendant plusieurs mois

Le grand Bassin parisien se caractérise par la présence de plusieurs nappes phréatiques inertielles comme en Beauce, en Picardie… « Dans ce type de nappe comme celle de la Beauce, une eau de pluie met deux à trois mois pour s’infiltrer et l’atteindre. En avril-mai, le niveau de cette nappe continue à monter alors qu’il diminue dans les nappes réactives », remarque Violaine Bault. Si elle a été bien alimentée en eau durant l’automne-hiver, une telle nappe sera en capacité de fournir suffisamment d’eau en été pour différents usages.

Certaines de ces nappes phréatiques présentent une double cyclicité : un cycle annuel classique basé sur les saisons et un cycle pluriannuel. Des périodes d’hivers secs qui s’enchaînent plusieurs années ont pour effet de baisser le niveau haut de la nappe au fil des ans et des hivers humides engendrent une tendance inverse, comme on le connaît depuis octobre 2023. « Dans une telle situation, si la nappe de Beauce est très rechargée, on a l’assurance d’une disponibilité en eau pour deux à trois ans. À l’inverse, s’il y a cumul de précipitations déficitaires, on sait d’avance que l’été sera compliqué pour les usages de l’eau », souligne Violaine Bault.

Une eau qui s’infiltre plus ou moins selon la structure du sous-sol rocheux

La composition et la structure du sous-sol expliquent les différents niveaux de réactivité des nappes d’eau souterraines. L’eau est stockée dans des zones appelées aquifères, composées de roches poreuses, telles des formations calcaires qui concernent beaucoup des nappes libres en France. « La porosité de la roche et la perméabilité expliquent la cyclicité des nappes. Dans un milieu poreux, fissuré, karstique dont les vides sont bien connectés (forte perméabilité), l’eau trouve facilement son chemin pour alimenter la nappe dont le niveau peut fluctuer rapidement. Le sous-sol charentais se caractérise justement par un calcaire ancien (jurassique, plus de 150 millions d’années), karstique et très fissuré », décrit la spécialiste du BRGM.

Les nappes phréatiques du Bassin parisien sont dans des formations de craie, de calcaire + sable avec des roches poreuses, mais assez consolidées, qui présentent peu de fissurations. Il y a des vides, mais peu de connexions entre les pores d’où une faible perméabilité qui explique la recharge lente de ces nappes.

La dimension d’une nappe de par son étendue et sa hauteur ont également un impact sur l’abondance de la ressource en eau et la durée de l’alimentation pour les usages. Avec 14 000 km2 de surface pour une capacité estimée à 20 milliards de m3 selon le BRGM, la nappe de Beauce constitue ainsi un immense réservoir qui garantit les besoins en eau pour divers usages.

Un effet possible du niveau des nappes sur les inondations

Les caractéristiques des nappes d’eau souterraine peuvent interférer avec les phénomènes d’inondations. « Il peut y avoir inondation par remontée de nappe quand celle-ci est assez proche de la surface du sol, comme ce qu’il s’est passé en Bretagne en janvier, remarque Violaine Bault. Le sol saturé d’eau empêchait en plus celle-ci de s’infiltrer. » Il peut aussi se produire des inondations sur des nappes inertielles. « Cela a été le cas en 2001 dans la Somme, après plusieurs hivers très humides, se remémore la spécialiste. Les fortes pluies de printemps ont occasionné des inondations qui ont duré plusieurs semaines. L’eau a mis beaucoup de temps à se vidanger du fait du caractère inertiel de cette nappe. » Mais cette situation ne risque pas d’arriver en plateau sur des nappes en profondeur comme celle de la Beauce par exemple.