Irrigation : quel potentiel pour la réutilisation des eaux usées ?

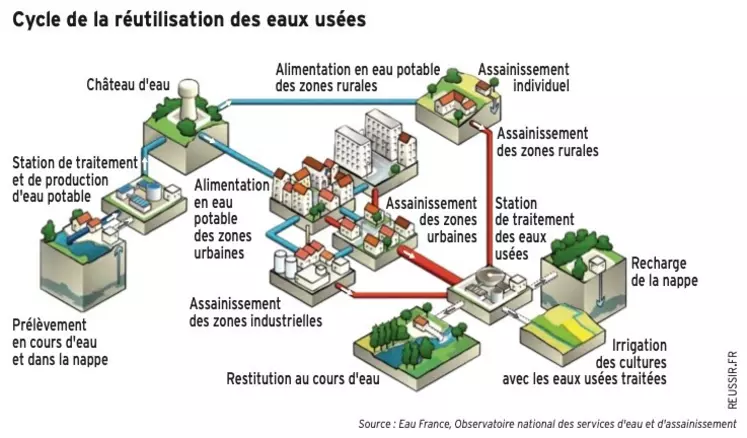

La réutilisation des eaux usées pour irriguer peut être une solution dans certains secteurs. Les projets sont toutefois soumis à des contraintes réglementaires de plus en plus fortes et nécessitent des investissements importants.

La réutilisation des eaux usées pour irriguer peut être une solution dans certains secteurs. Les projets sont toutefois soumis à des contraintes réglementaires de plus en plus fortes et nécessitent des investissements importants.

Mis à jour le 26 avril

Avec le changement climatique et la raréfaction de l’eau, la réutilisation des eaux usées traitées (Reut) pour l’irrigation n’est plus un tabou en France. Dernier exemple en date, parmi les annonces du plan Eau voulu par Emmanuel Macron figure l'objectif d'atteindre 10 % de réutilisation des eaux usées d’ici 2030 contre moins d’1 % actuellement. « Le rapport à l’irrigation avec les eaux usées a beaucoup évolué, remarque Thierry Boudaud, président de la Coop de l’eau 79. Il y a dix ans, quand nous avons pensé à réutiliser les eaux usées pour sécuriser l’irrigation, nous avons eu un refus de l’Agence régionale de santé. Aujourd’hui, la pratique apparaît comme une solution pour limiter les prélèvements dans le milieu. »

Moins de 1 % des eaux usées traitées sont réutilisées en France, contre 14 % en Espagne, 8 % en Italie, 85 % en Israël. Apparue dans les années 1980 dans des zones sans accès à l’eau, sur des îles (Ré, Noirmoutier…), le littoral, la Limagne, la pratique s’est ensuite étendue dans le Centre-Ouest et le Sud-Est, notamment par souci d’amélioration du milieu naturel récepteur (cela évite de rejeter dans la nature des eaux moins bien traitées que lorsqu’il y a réutilisation de l’eau).

Dans un contexte de tension grandissante sur la ressource en eau, de plus en plus d’agriculteurs et de collectivités s’intéressent à la réutilisation des eaux usées, disponibles en été, avec un apport possible en fertilisants. En 2020, le Cerema, établissement public sous tutelle du ministère de la Transition écologique, recensait 58 cas de Reut, surtout pour l’irrigation agricole (60 %) et l’arrosage de golfs (26 %).

Une utilisation des eaux usées depuis 1996 en Limagne

L’exemple le plus abouti de Reut en grandes cultures est celui de l’ASA Limagne noire, dans le Puy-de-Dôme, qui utilise les eaux traitées de la station d’épuration de Clermont-Ferrand depuis 1996. Elles permettent d’irriguer 750 hectares de production de semences (maïs, blé, tournesol), de maïs grain, blé, légumes, luzerne… cultivés par 50 agriculteurs. « La Limagne est dépourvue de nappe et trop éloignée de la rivière Allier, explique Christophe Cautier, président de l’ASA. La Reut permet l’irrigation dans des zones où elle n’est pas possible à partir du milieu naturel. Grâce à elle, des cultures de semences et de légumes ont pu être développées. »

La station utilise le procédé de boues activées (1), complété par 12 ha de lagunage. « Les UV naturels assurent la désinfection dans les bassins, précise Christophe Cautier. L’eau est de très bonne qualité. La teneur en Escherichia coli (E. coli) est toujours inférieure à 15/100 ml, alors que la réglementation française actuelle en exige moins de 250/100 ml et que la directive européenne en imposera moins de 10/100 ml pour certains usages. » L’eau ayant été taxée pour les particuliers lors de sa première utilisation, les irrigants ne paient pas de taxe à l’Agence de l’eau.

Des normes renforcées augmentent le coût d’utilisation

La Reut nécessite d’éliminer des pathogènes à risque. Pour ce faire, les stations doivent donc être équipées pour réaliser des traitements spécifiques, dits « tertiaires » (lagunage, désinfection UV, chloration) et stocker ces eaux usées traitées qui ne seront pas rejetées dans le milieu naturel. Le principal frein au développement de la Reut est lié aux investissements car ces installations sont coûteuses. De plus, les normes concernant la qualité des eaux usées destinées à être réutilisées vont être renforcées avec l’entrée en vigueur d’un nouveau règlement européen le 23 juin 2023.

Actuellement, quatre classes de qualité d’eau, portant notamment sur la teneur en E. coli, sont définies selon que la culture est destinée ou non à l’homme, que la partie comestible est ou non en contact direct avec l’eau et selon le mode d’irrigation. Mais les critères pour chaque classe vont être renforcés. « Ce règlement, plus exigeant, pose la question du coût et du développement du procédé de Reut, estime Sabine Battegay, d’Irrigants de France. Le fait que le texte encadre seulement la fourniture d’eaux traitées pose aussi la question des projets portés par les irrigants et de la responsabilité en cas de problème sanitaire. »

Une thèse à partir du cas de l’ASA Limagne noire est menée depuis 2021 à l’Inrae de Lyon pour aider à répondre au règlement européen. « Ce règlement pourrait nécessiter des traitements supplémentaires coûteux, analyse la thésarde, Alice-Rose Thomas. Mais il correspond à la volonté européenne de mettre en œuvre l’approche multibarrière développée par l’OMS. Le principe est de combiner des mesures tout au long de la filière, en plus des traitements, pour assurer la sécurité des personnes potentiellement exposées. »

Les mesures peuvent se traduire par un délai entre irrigation et récolte, des zones tampons, une irrigation localisée, des traitements post-récolte… Les chercheurs développent un outil pour identifier collectivement les risques liés à une Reut et les mesures à mettre en place pour les limiter.

Il apparaît aussi nécessaire de prendre en compte les conditions locales. « La Reut ne doit pas se faire au détriment du soutien d’étiage, illustre Nassim Ait Mouher, d’Inrae UMR G-Eau. Le choix des cultures, de techniques d’irrigation et de pratiques économes en eau est également essentiel. Le volume des eaux usées peut aussi être insuffisant par rapport aux besoins et nécessiter des investissements importants. Enfin, le stockage de l’eau peut aussi influer sur sa qualité. »

D’autres expérimentations en cours

Le projet SmartFertiReuse, mené depuis 2018 par Sede environnement, avec de nombreux partenaires, vise à développer une solution de fertirrigation à partir des eaux usées traitées. Celles-ci peuvent contenir des éléments fertilisants et il peut en être ajouté. Un traitement tertiaire de l’eau est réalisé sur la station d’épuration d’Aureilhan (65) pour obtenir une eau de qualité maîtrisée permettant d’irriguer 8 hectares de maïs, avec un outil de pilotage intelligent de la fertirrigation. Le but est de développer un service pour accompagner agriculteurs et collectivités dans une valorisation des eaux usées traitées et une gestion optimale des fertilisants.

Des travaux sont aussi menés à l’Inrae de Montpellier. Une plateforme expérimentale de Reut a été créée en 2017 pour irriguer différentes cultures. Les travaux portent sur la faisabilité technique et les impacts agronomiques, sanitaires et environnementaux de la Reut.