Grandes cultures : les biostimulants en quête de crédibilité

Le marché des biostimulants est en plein essor avec une multitude de produits proposés par les fabricants. Encore faut-il qu’ils trouvent leur place parmi le panel d’outils utilisés par les agriculteurs.

Le marché des biostimulants est en plein essor avec une multitude de produits proposés par les fabricants. Encore faut-il qu’ils trouvent leur place parmi le panel d’outils utilisés par les agriculteurs.

L’utilisation des biostimulants est en forte croissance avec une progression des surfaces concernées de 39,8 % entre 2020 et 2021 d’après les chiffres du panel Kynetec-Unifa. C’est en grandes cultures que la progression est la plus forte avec une augmentation de 45,5 %. Pour ces productions, le développement des biostimulants est plus récent que pour les cultures pérennes, comme la vigne et l’arboriculture, où ces produits ont déjà toute leur place dans les programmes d’intervention. « On sent une appétence des céréaliers pour ces produits », confirme Fabrice Pichon, directeur des ventes et développement chez Olmix.

Un marché en plein boom

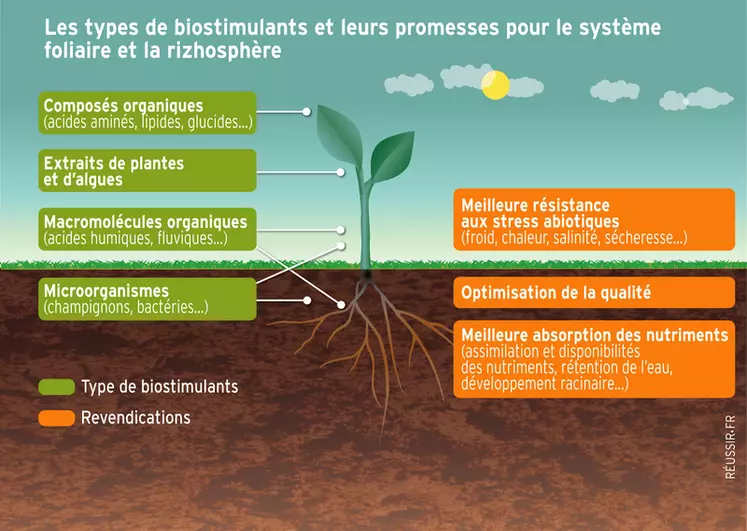

L’offre de produits est pléthorique et très diverse, aussi bien dans la composition, les modes d’action que les fonctions (voir schéma). « Dans un contexte de suppression de molécules, la recherche s’active pour trouver de nouvelles solutions avec d’autres types d’intrants. On dénombre près de 450 produits biostimulants », estime Cécile Le Gall de Terres Inovia.

De quoi s’y perdre pour les agriculteurs, mais aussi les distributeurs et les conseillers techniques qui s’interrogent sur l’efficacité et l’intérêt économique de ces produits. Sous l’effet de l’évolution de la réglementation, le secteur se professionnalise et les fabricants sont amenés à élever leur niveau de jeu pour apporter les preuves de l’efficacité de leurs produits. « Il y a une vingtaine d’années, des sociétés ont joué sur le flou réglementaire. Les produits étaient mis sur le marché plus facilement qu’actuellement, observe Mireille Piron, responsable de l’offre chez Bioline Invivo. Cela s’est fait au détriment de la crédibilité de certains produits. Pendant longtemps, les revendications portaient surtout sur les gains de rendement, certains agriculteurs ont été déçus. »

Le marché est aujourd’hui en plein boom et l’intérêt des fabricants porté à ce type de produits en dit long sur les espoirs qu’ils suscitent. De nombreuses start-up se développent rapidement : levée de fonds de 16 millions d’euros (M€) pour Elicit Plant, 13 M€ pour Gaïago, 2,40 M€ pour Axioma… Les firmes multinationales s’y intéressent aussi de très près : rachat de Biovitis par De Sangosse en 2020, de Valagro par Syngenta en 2021. Des partenariats étroits se nouent, par exemple entre Corteva STI Biotechnologie et Symborg, ou avec l’entrée de la société bretonne Goëmar dans le giron d’UPL…

Améliorer le développement et la vigueur de plantes

Selon leur définition, les biostimulants visent à renforcer les capacités de la plante à lutter et à assurer ses fonctionnalités dans un contexte de stress abiotiques tels que le gel, les stress hydrique ou thermique… Cela les distingue des produits de biocontrôle, qui participent à la lutte contre les stress biotiques (maladies, ravageurs, plantes parasites). Les produits biostimulants peuvent être appliqués au niveau du système foliaire ou de la rhizosphère (zone d’interaction entre les racines et le sol). Des produits visant à améliorer directement la vie du sol sont également en développement, mais, actuellement, ils ne sont pas considérés comme des biostimulants.

En grandes cultures, les produits proposés sont principalement composés d’extraits d’algues et de minéraux, de microorganismes, d’extraits végétaux ou encore d’acides aminés. Leur application est souvent combinée à la fertilisation ou aux traitements phytosanitaires au printemps. L’objectif à ce stade est de rendre l’absorption de l’azote plus efficace. Pour la vigueur et la bonne santé de la culture au démarrage, cela passe de plus en plus par l’enrobage des semences ou par l’application du produit lors du semis.

Pour l’instant, les obstacles pour évaluer ces produits correctement sont aussi grands que les promesses qu’ils suscitent. « Les biostimulants sont des solutions avec un gros potentiel, mais c’est du vivant, donc il y a beaucoup de facteurs qui peuvent jouer sur leur efficacité », estime Sophie Slesack, enseignante-chercheuse à l’université, membre fondateur de la chaire BIO4Solutions à l’université de Lorraine.

Les biostimulants ne sont pas une potion magique

Les affirmations des fabricants peinent parfois à être validées par les essais menés par les instituts techniques ou les chambres d’agriculture. Cette année, Arvalis-Institut du végétal a par exemple mené des essais avec des produits fixateurs d’azote. « Statistiquement, nous n’avons pas mis en évidence d’effet significatif sur le rendement final ou le taux de protéines », avance Audrey Pegues, ingénieur régional chez d’Arvalis.

Seulement, la mesure de ces seuls paramètres ne serait pas toujours pertinente. « Il ne faut pas chercher à vérifier autre chose que ce pour quoi le produit est destiné, sinon, on s’éloigne de la promesse du produit », ajoute Alexander Vatelot, responsable monde des biostimulants chez Corteva. « Ces produits ne sont pas de la potion magique », abonde Laurent Largant, directeur de l’Afaïa (1).

Autre écueil, il est parfois difficile de discriminer l’effet bénéfique ou non du biostimulant sur le rendement car de nombreux paramètres peuvent entrer en ligne de compte entre l’utilisation du produit et la récolte. « Ce n’est par exemple pas pertinent de mesurer les effets sur le rendement final des enrobages de semences qui sont censés aider la plante au démarrage », illustre Cécile Le Gall qui étudie les biostimulants sur colza, tournesol et soja depuis 2017 chez Terres Inovia.

Mieux connaître les mécanismes physiologiques des plantes

Essais en grandes parcelles, nombre important de répétitions : tester les biostimulants dans de bonnes conditions nécessite aussi plus de moyens financiers et humains que les produits classiques. Les protocoles d’essais utilisés ne seraient pas toujours adaptés aux biostimulants. « Les essais menés avec les produits phyto classiques ont pour objectif de démontrer l’efficacité d’une molécule sur des variétés sensibles. Avec les biostimulants, la logique est tout autre. Il s’agit d’aller vérifier si on réveille des fonctionnalités préexistantes dans la plante », considère Francis Bucaille, en charge de la recherche et développement chez Gaïago.

Chez Terres Inovia, « il nous faut trouver les bonnes voies pour améliorer l’évaluation des produits », concède Cécile Le Gall. Mireille Piron espère quant à elle que la nouvelle réglementation « incitera les fabricants à clarifier leurs revendications ». « Ainsi, les essais d’efficacité devront démontrer ces revendications et être plus en phase avec les préconisations et le contexte d’utilisation », considère la spécialiste de chez Bioline Invivo.

D’après les fabricants, les biostimulants sont très sensibles aux conditions d’application du produit. « Les préconisations ont pu auparavant manquer de précision, reconnaît Fabrice Pichon. Il faut définir précisément les contours de l’utilisation avec une application des produits au bon stade sur la bonne culture. Pour ça, il faut aussi améliorer les connaissances sur les mécanismes physiologiques des plantes ainsi que des modes d’action des produits. »

Approche globale

Sur le terrain, les céréaliers sont par ailleurs contraints par des passages moins nombreux au champ en grandes cultures qu’en cultures pérennes, exception faite de la pomme de terre. « Au prix du carburant, on ne peut pas se permettre de passage spécifique, avance Cécile Le Gall. Lorsque les possibilités avec les phytos se réduiront, la question se reposera peut-être. »

Les intervenants du secteur s’accordent à dire que les biostimulants ne sont pas des produits de substitution à la fertilisation classique ou aux produits phytosanitaires, mais qu’ils viennent en complément dans l’arsenal à disposition des agriculteurs. « Il faut former les équipes sur le terrain et les agriculteurs au changement de pratiques plus global qui accompagnent l’utilisation des biostimulants », assure Muriel Maes, responsable du biocontrôle chez Syngenta.

(1) Association syndicale des fabricants de supports de culture, paillages, amendements organiques, engrais organiques et organe-minéraux et biostimulants

Marie Turner, responsable R & D chez Végénov (1)

« Je crois surtout à une combinaison des leviers »

« Le nombre de molécules disponibles pour la protection des plantes diminue, c’est pourquoi la recherche s’active fortement pour trouver d’autres solutions comme les biostimulants. La recherche, académique et appliquée, s’attache à mieux les caractériser et à mieux comprendre leur mode d’action. Ce n’est pas simple pour les producteurs de s’y retrouver car, selon l’année, on peut faire des corrélations qui ne sont pas les bonnes.

Ces produits peuvent revendiquer des actions sur la vigueur de la plante mais pas sur les maladies ou les ravageurs, contrairement aux produits de biocontrôle. Certaines entreprises ont utilisé les failles de la réglementation en émettant des promesses qui étaient parfois en décalage avec l’homologation du produit. Cela a pu nuire à l’image des biostimulants en provoquant des déceptions, notamment à cause d’une hétérogénéité des résultats. Le nouveau règlement européen 2019/1009 devrait mieux encadrer ces aspects.

On assiste à une professionnalisation des fabricants qui font un vrai travail de recherche et développement pour rendre les produits plus sûrs avec des préconisations claires. Pour l’avenir, je crois surtout à une combinaison des leviers entre les variétés, l’agronomie, la prophylaxie, les agroéquipements, les outils d’aide à la décision et les biosolutions. »

(1) Centre de ressources technologiques (CRT) basé à Saint-Pol-de-Léon, dans le Finistère.