L’inquiétude au tournant du siècle

Au crépuscule du XXe siècle, les crises de surproduction se poursuivent et l’organisation de la filière est ébranlée. Le modèle de développement est remis en question.

Au crépuscule du XXe siècle, les crises de surproduction se poursuivent et l’organisation de la filière est ébranlée. Le modèle de développement est remis en question.

Dans les années quatre-vingt-dix, les crises cycliques de surproduction plongent la filière caprine dans l’inquiétude. Comment assurer la maîtrise de la production de façon à adapter les volumes à la consommation ? Les déséquilibres répétés ont des conséquences plus ou moins graves sur les élevages de chèvres et sont à prévenir pour maintenir la dynamique durement acquise. Différentes stratégies sont mises en place et la mécanisation s’amplifie. Mais les conditions de travail et de vie se dégradent, l’activité demandant un investissement personnel de plus en plus important sur l’exploitation. Les équipements sont coûteux, les réglementations se durcissent, certains problèmes sanitaires fragilisent les troupeaux… Peu à peu, le modèle productiviste et la taille des élevages sont remis en cause.

Le recul du nombre d’éleveurs caprins

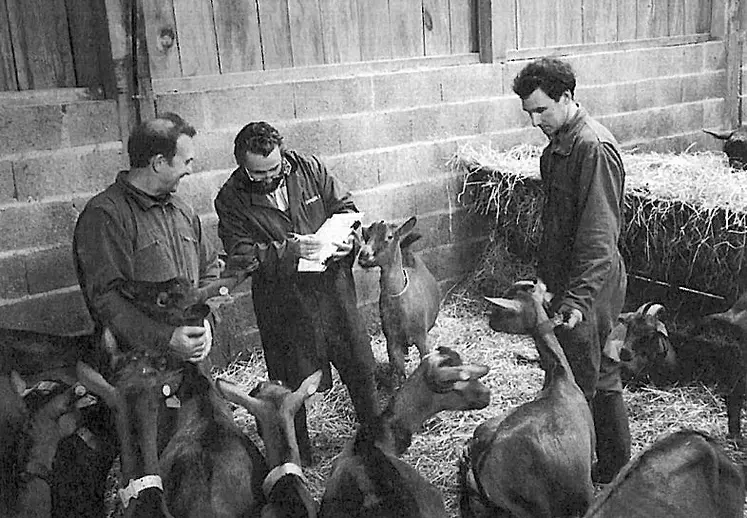

En 1994, plus d’un quart des exploitations caprines a disparu. L’intérêt de la défense des éleveurs grandit, d’autant que les réglementations sanitaires européennes évoluent. En 1992, les contrôles sanitaires se durcissent et il devient difficile pour certains éleveurs fermiers, proches de la retraite, d’assumer le coût des mises aux normes. Beaucoup choisissent alors d’arrêter leur activité, d’autant que la filière subit au même moment la montée en puissance des importations de lait d’Espagne et du Pays-Bas. « Ces importations viennent compléter l’approvisionnement et permettent aux entreprises de peser dans les négociations », indique Jean-Claude Le Jaouen. À la fin des années quatre-vingt-dix, il ne reste plus que 10 000 producteurs ayant plus de 10 chèvres. Malgré l’intervention de groupements interprofessionnels régionaux, la gestion de la production laitière montre ses limites. « L’Anicap est la conséquence de ces crises ». L’Association nationale interprofessionnelle caprine est ainsi reconnue officiellement comme interprofession en 1998.

Faire face aux incertitudes

La situation économique enlise l’élevage caprin et conduit à une crise de succession en France : contrairement aux années soixante-dix, peu de jeunes éleveurs s’installent ou souhaitent reprendre l’exploitation familiale du fait du grand nombre de contraintes, notamment financières. « Avec une filière modernisée, le coup de reprise peut poser problème : maintenant, il faut reprendre 500 chèvres et tout le matériel qu’il faut entretenir », explique Jean-Claude Le Jaouen. Faisant écho à ce manque d’effectif, les formes associatives se développent (Gaec, Cuma, etc.). Certains éleveurs optent pour employer un ou plusieurs salariés sur leur exploitation pour alléger la charge de travail. D’autres misent sur le capital sympathie de leurs chèvres pour attirer les curieux dans leur chèvrerie et pour développer la vente directe. Tous ces stratagèmes participent à la promotion des produits ainsi que du métier auprès des jeunes candidats à l’installation. Mais d’autres difficultés s’ajoutent aux différentes crises : le climat, capricieux, mène la vie dure à certains éleveurs de France. Dans le Gard, des élevages sont noyés sous les inondations en 2002, et en 2003, la canicule frappe durement les exploitations, accentuant la précarité de ceux qui s’installent ou qui décrochent.

Le maintien de la filière

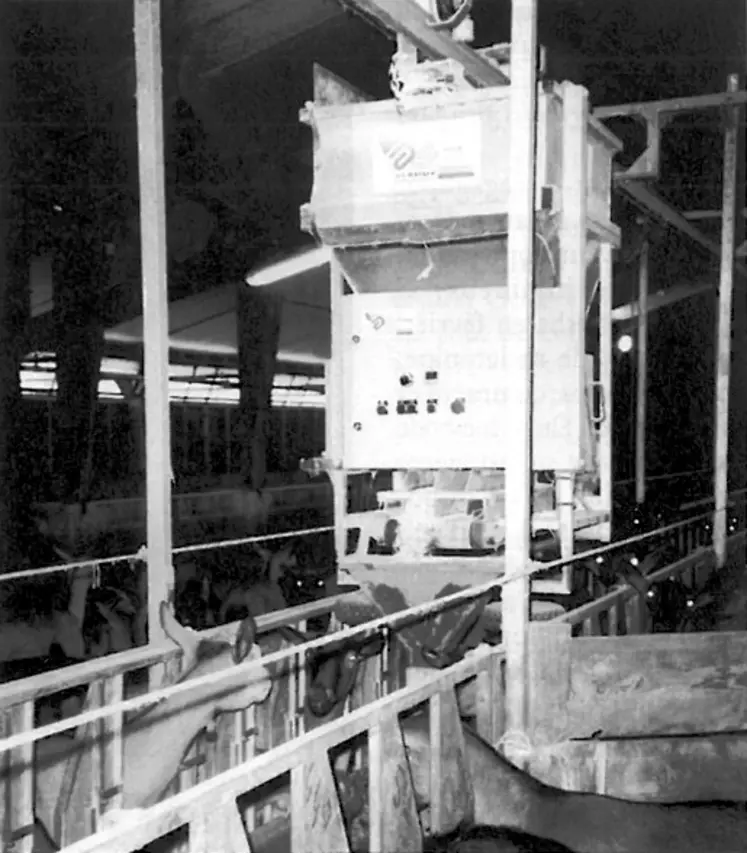

La poursuite du progrès technique et de la lutte contre les crises sanitaires contribue au maintien de la filière. Avec la chute du prix du lait, les troupeaux s’agrandissent pour stabiliser les revenus des éleveurs. Selon Jean-Claude Le Jaouen, « cela encourage à investir dans l’automatisation ». Les conditions de traite en sont améliorées grâce aux manèges et la production laitière augmente dans les années 2000 : 330 millions de litres sont collectés en 2000 et 120 millions de litres transformés à la ferme. Pour accompagner l’amélioration de la production laitière, l’insémination artificielle se développe afin de démultiplier le progrès génétique élaboré dans le cadre du schéma national. Le programme Gènes + est mis en place par Caprigene et Capr’IA en 1992. Toutefois, le modèle industriel est de plus en plus remis en cause. Dans les régions d’élevage traditionnel, comme en Rhône-Alpes, le pâturage est choisi par de nombreuses exploitations pour valoriser les broussailles et nourrir à moindre coût. Les races régionales, adaptées au pastoralisme et présentes dans les troupeaux transhumants, font l’objet de programmes de sauvegarde : les races Poitevine, Rove, Provençale ou Pyrénéennes récupèrent leurs lettres de noblesse et profitent des avancées des techniques de congélation de semences et de sélection.

Côté sanitaire, la compréhension des voies de transmissions et des moyens de prévention de maladies telles que le Caev permet de mettre en place le Contrôle sanitaire officiel, programme de lutte contre la propagation du virus dans les élevages, en 1994. Mais de nombreux éleveurs ne suivent pas ce programme, réticents à s’engager dans des protocoles lourds ou ignorant les conséquences économiques de ces maladies. Dans les années 2000, la tremblante puis la fièvre catarrhale inquiéteront aussi éleveurs et vétérinaires.

La chèvre a l’image du bio sans l’être forcément

L’agriculture biologique existe depuis longtemps et connaît un important essor dans les années 2000. Une partie des éleveurs français de chèvres songe à se convertir dans cette agriculture réputée « haut de gamme » et respectueuse de l’environnement. Il faut alors suivre le cahier des charges avec notamment une alimentation sans OGM et des traitements sur les animaux et végétaux sans chimie de synthèse… En 2003, c’est en région Rhône-Alpes qu’on rencontre le plus d’élevages de chèvres bio avec 3 400 chèvres sur 64 exploitations. Mais la conjoncture est encore difficile pour ce type d’élevage. Même si des subventions sont mises en place par l’État pour encourager la conversion, le nombre d’élevages bio augmente plus que la consommation de ses produits, la filière n’ayant pas été assez bien préparée à la promotion de l’agriculture biologique. La concurrence sur le marché avec les pays étrangers est rude, puisque des aides au maintien des exploitations existent dans les pays voisins et permettent de fabriquer des produits bio à moindre coût. Ce n’est pas encore le cas en France…

Aujourd’hui, il existe une filière d’élevage et de fromage bio organisée. Mais il est encore difficile pour cette agriculture d’émerger… En effet, dans l’esprit des consommateurs, le fromage de chèvre est biologique par nature. Cette idée découle de l’image dont bénéficie l’élevage de chèvres auprès du consommateur, qui l’associe généralement à un petit élevage et au pâturage champêtre. « Le concept d’agriculture bio peut être considéré comme superflu par les producteurs de la filière caprine » estime Jean-Claude Le Jaouen. Pourtant, c’est un élément d’assurance pour les consommateurs urbains.