Les quinze glorieuses de la filière

Au cours des années 70 et 80, le développement de la filière est bien engagé avec une hausse de la production, les premières AOC et de nouvelles techniques. Mais les crises compromettent périodiquement son essor.

Au cours des années 70 et 80, le développement de la filière est bien engagé avec une hausse de la production, les premières AOC et de nouvelles techniques. Mais les crises compromettent périodiquement son essor.

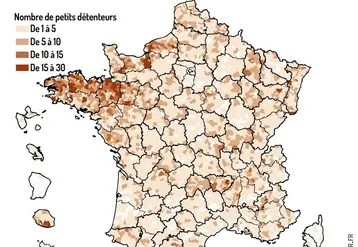

L’industrialisation et le rayonnement de la filière entre 1970 et 1985 entraînent le grossissement du cheptel caprin en France. Même si le nombre d’éleveurs recule, l’élevage de chèvres s’intensifie grâce à l’amélioration des connaissances techniques et des machines. Deux tiers du cheptel se concentrent dans trois régions particulièrement dynamiques : Centre, Rhône-Alpes et Poitou-Charentes. En 1971, l’Itovic prend en main la revue La Chèvre et collabore étroitement avec l’Inra pour améliorer l’élevage ovin et caprin. La revue sert d’outil de diffusion des nouvelles méthodes de gestion de l’élevage, indispensables à la stabilité des exploitations et aux éleveurs novices récemment installés : dossiers et fiches de conseils sont publiés dans La Chèvre, et sont illustrés par Alain Chrétien à partir de 1984. Dans les pages de la revue, la conjoncture économique est également suivie de près, la filière étant désormais intégrée aux marchés et donc soumise aux fluctuations économiques.

Le « boom » de la production laitière

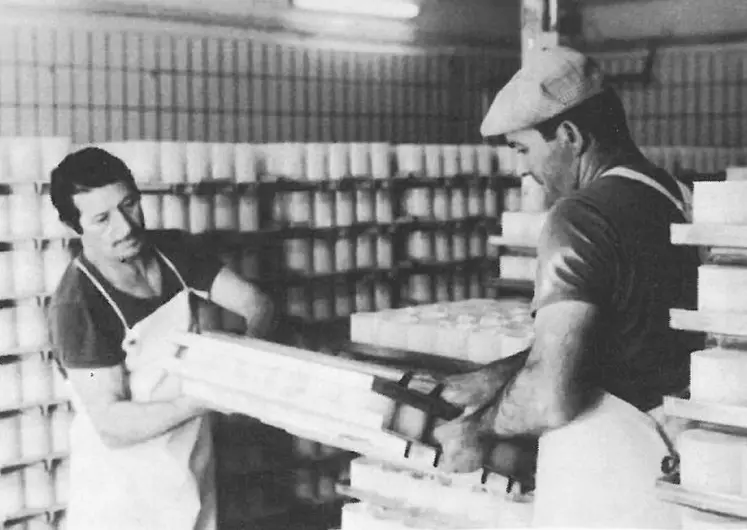

Avec la spécialisation laitière de l’élevage de chèvres et l’augmentation des effectifs par troupeaux, les chiffres de la production s’envolent. La collecte nationale de lait peut aller jusqu’à 200 millions de litres par an. L’alimentation du marché du fromage en est favorisée : près de 16 000 tonnes de fromages laitiers et 13 000 tonnes de fromages fermiers sont fabriquées à la fin des années soixante-dix. Mais la récolte de lait de chèvre est vite excédentaire : en 1981 survient une crise de surproduction dans le secteur caprin, entraînant une chute du prix du lait de 2 %, à 1,91 franc. « La première crise de surproduction est arrivée en coup de tonnerre parce que la production augmentait, le marché s’élargissait sans problème et le prix augmentait » se souvient Jean-Claude Le Jaouen, ancien rédacteur en chef de la revue La Chèvre. Les syndicats et les pouvoirs publics sont alors forcés d’organiser la régulation de la production : des groupements interprofessionnels régionaux se constituent afin de renforcer le dialogue entre producteurs et transformateurs.

Un important progrès technique

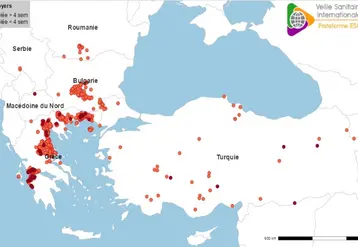

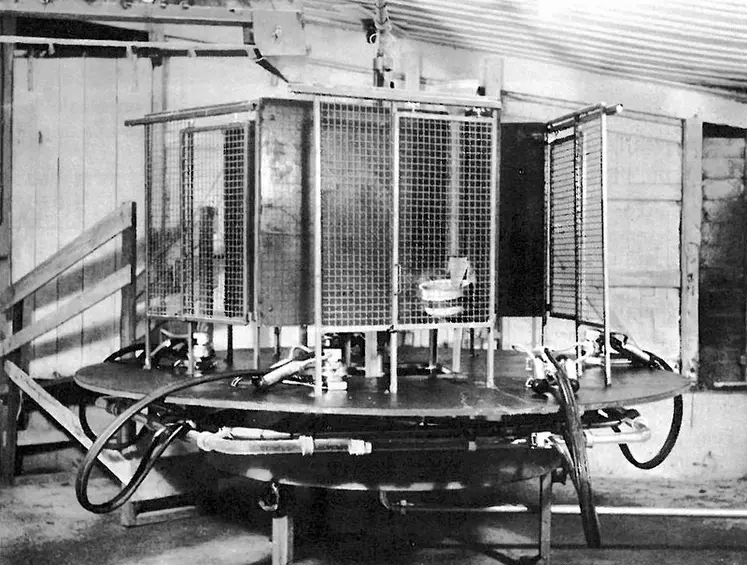

La mécanisation de l’élevage de chèvres est caractéristique de la période post-industrielle. Les techniques de traite se développent considérablement et les machines sont perfectionnées pour faciliter le travail des éleveurs au quotidien. En 1981, Paul Le Mens, technicien de l’Itovic, expliquait « C’est bien un lieu commun d’affirmer que sans la mécanisation, certains secteurs agricoles n’auraient pas connu le développement qui est le leur maintenant. C’est le cas de l’élevage caprin qui sans la traite mécanique n’aurait pas progressé ». Les progrès en médecine vétérinaire permettent également de mieux gérer la production en luttant par exemple contre les pathologies respiratoires ou en ayant une meilleure connaissance du chevreau et de la gestation de la chèvre. Savoir si une chèvre est pleine ou non permet d’organiser efficacement sa production : « Un industriel n’attendrait pas cinq mois pour savoir si une machine s’est mise en marche ou non », soulignait Gérard de Montigny, de l’Itovic, en 1986. Les études sur les fourrages se multiplient pour s’assurer la composition protéique du lait. De nombreuses plantes, comme le maïs, la betterave, ou la luzerne, sont étudiées pour alimenter les exploitations d’élevages caprins.

L’insertion économique de la filière sur le marché français

Le travail des syndicats et la modernisation des techniques sont payants : la filière caprine française, dans les années quatre-vingt, est bien intégrée dans le marché alimentaire. Grâce aux groupements professionnels, la promotion des produits est efficace. En 1984, la jeune Association nationale interprofessionnelle caprine (Anicap, créée en 1983) lance la campagne « Les fromages de chèvre, goûtez leurs différences » avec un spot publicitaire dans lequel apparaît l’acteur Claude Piéplu. Mais avec les crises cycliques de surproduction de lait, les déséquilibres persistent. En 1989, la grande manifestation de Surgères dans les Deux-Sèvres contre la baisse des prix du lait témoigne du ras-le-bol des professionnels.

Dans ce contexte, les coopératives et les Gaec associent des individus pour partager les bénéfices et les pertes, améliorer les conditions de travail ainsi que les avantages économiques. Mais il y a quelques inconvénients administratifs… « Adhérer à une coopérative, c’est ni plus ni moins se mettre un anneau au doigt ! C’est un véritable mariage… », remarquait Bernard Magneron, directeur de la coopérative de Sèvre et Belle en 1975. Face au collectif et à la croissance, l’éleveur court le risque de perdre son autonomie.

Protéger avec les AOC

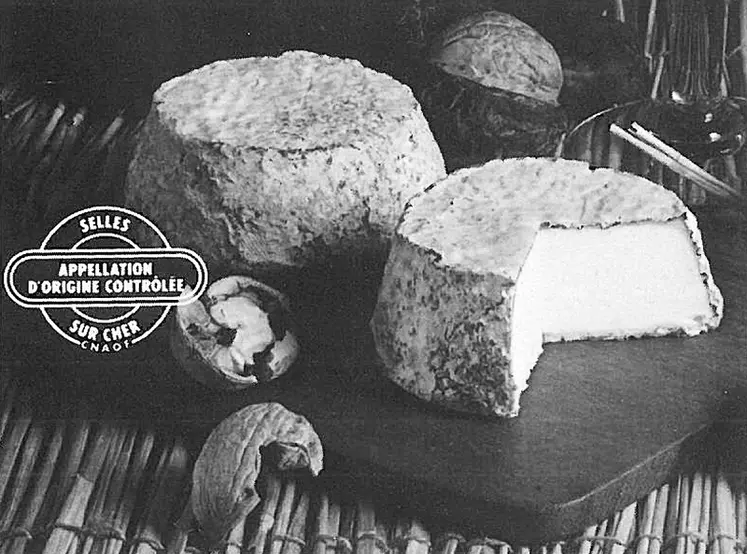

Dans les différents terroirs français, les fromages de chèvre peuvent être une source de fierté aussi importante que celle de grands crus. Parmi les premières appellations d’origine contrôlée, les fromages selles-sur-cher, pouligny-saint-pierre et le crottin de Chavignol obtiennent officiellement leurs premières AOC dans les années soixante-dix grâce au travail des syndicats, décidés à défendre l’identité des produits régionaux. La protection du « pur chèvre » est de mise face à la fraude régulière du fait de la saisonnalité de la production laitière. Le « mi-chèvre » n’est pas interdit pour autant, la production hivernale de lait étant encore une problématique majeure.

Le « retour à la terre » des néoruraux

Après les évènements de mai 68, les néoruraux quittent la ville pour s’installer, en couple ou en groupe, dans le sud de la France. Parfois appelés « hippies », ces jeunes adultes guidés par l’appel de la nature choisissent généralement des territoires reculés, voire désertifiés en Ardèche, dans les Cévennes ou dans les Hautes-Alpes pour lancer leurs exploitations. Nombre d’entre eux se tournent vers l’élevage de chèvres. Adaptée à la rusticité et aux sols pauvres, la chèvre est rustique et nécessite moins d’investissements que l’élevage ovin. L’installation des néoruraux contribue ainsi, dans les années soixante-dix, à relever les effectifs caprins en France : en 1975, les chèvres sont près de 950 000. Mais bien souvent, les néoruraux passent pour des rêveurs utopiques, incompétents et envahissants, ce qui crée des conflits avec les paysans locaux. Beaucoup abandonnent leur projet et retournent vivre en ville suite à des expériences communautaires désastreuses. Seule une poignée de ces néoruraux parvient à rester implantée durablement.