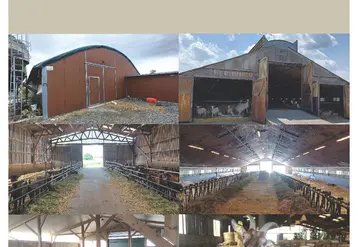

Hervé et Samuel Solignac, éleveurs en Lozère, sont des passionnés de technique et de génétique caprine. Lorsqu’ils ont converti l’exploitation en agriculture biologique - les livraisons de lait ont démarré en 2012 -, il était hors de question de perdre les fruits de plusieurs années de sélection en abandonnant l’insémination animale (IA). Pas question non plus de remettre en cause le désaisonnement du troupeau qui permet d’approvisionner la laiterie de la Lémance, via le groupement Les Chèvres bio France, à des périodes où elle manque de lait. Le Gaec des Pieds de moutons produit 320 000 litres de lait avec un cheptel de 430 chèvres (deux tiers Saanens, un tiers Alpines). En conventionnel, un protocole lumineux était déjà appliqué sur toutes les chèvres. La moitié était inséminée autour du 20 mars avec traitement hormonal mais sans mélatonine, avec possibilité d’un retour avant les jours longs, et l’autre moitié était saillie en monte naturelle et relativement bien groupée sans mélatonine non plus (hormis les boucs).

« Aucun endroit à moins de 100 lux »

« Nous avons travaillé avec la coopérative d’IA Coopelso pour bien caler le protocole, expliquent les éleveurs. C’était un pari même si, dans le pire des cas, on savait que le désaisonnement marchait en monte naturelle. Des expérimentations d’insémination synchronisée sur chaleurs naturelles avaient été réalisées mais jamais à l’échelle d’un élevage de plusieurs centaines de chèvres. »

Le protocole lumineux est resté inchangé. Les jours longs se déroulent du 15 au 20 octobre jusqu’au 15 janvier avec un éclairage continu de 6 heures à 22 heures pour tous les animaux. Si la bibliographie recommande une luminosité de 200 lux au niveau des yeux des chèvres, en conditions d’élevage, c’est très compliqué à réaliser, estiment les éleveurs. Mais « aucun endroit de la chèvrerie n’est à moins de 100 lux », indiquent-ils. Les jours courts débutent le 15 janvier. À cette saison, ils sont réalisés naturellement. Les éleveurs veillent juste à ne pas laisser la lumière allumée pendant la traite du matin. Les 50 boucs sont déménagés dans un bâtiment éloigné de la chèvrerie. Le flushing est réalisé en baissant la valeur azotée de la ration pour créer un déséquilibre en faveur de l’énergie, plutôt que d’augmenter celle-ci afin de ne pas prendre de risques métaboliques. Un mois avant les saillies, les boucs reçoivent 500 grammes d’aliment par jour (moitié concentrés de production, moitié maïs).

Inséminations dans un délai de 6 à 30 heures

Le début de l’insémination est calé longtemps à l’avance au mardi le plus proche du 20 mars. Quatorze jours plus tôt, les boucs sont mis en présence d’un petit lot de chèvres de réforme pour le réveil sexuel. Sept jours avant la date d’IA, ils sont introduits dans le troupeau. Les chevrettes sont conduites en monte naturelle avec un bouc par lot de 12-13 animaux pour le contrôle de paternité. Cette année, contrairement aux campagnes précédentes, toutes les chèvres adultes ont été inséminées. Les boucs sont équipés du tablier et lâchés dans le troupeau. « Nous mettons un bouc pour 20 chèvres, mais nous les faisons tourner tous les jours. »

Sept jours après l’introduction des boucs dans le groupe des chèvres à inséminer, les tabliers sont équipés des marqueurs pour détecter les chaleurs. Les inséminations démarrent le lendemain et se poursuivent pendant 10 jours. Elles sont réalisées à 14 heures sur les chèvres repérées entre la veille à partir de 8 heures et le jour même à 8 heures (fin de la traite). Elles sont donc inséminées dans un délai de 6 à 30 heures après la détection. La littérature recommande 12 à 24 heures. « Nous sommes dans des conditions d’élevage et non d’expérimentation, rappellent Hervé et Samuel Solignac. Pour respecter le délai préconisé, il faudrait inséminer deux fois par jour. »

94 % des chèvres inséminées dans les huit jours

Les résultats de ce protocole sont exceptionnels. Parmi les chèvres adultes, toutes mises à l’IA, 94 % ont été inséminées dans un délai de huit jours, avec un pic le deuxième jour. Satisfaits de ce taux, les éleveurs n’ont pas fait les deux derniers jours d’IA. « Nous avons lâché les boucs sur les 23 restantes, toutes sauf quatre sont venues en chaleur dans les deux jours », indiquent-ils. Donc, quasiment 100 % des chaleurs surviennent dans le délai prévu initialement. Une telle performance est unique en France. Certaines années, les résultats sont un peu moins bons (87 % au plus bas) mais restent honorables. Le taux de réussite à l’IA, de l’ordre de 60 %, est dans la moyenne. Les retours sont effectués en monte naturelle.

S’il permet de mieux valoriser le lait (939 €/tonne en 2017 pour une moyenne laiterie de 850 €), le désaisonnement à son prix. Il faut entretenir beaucoup plus de boucs et accepter une perte de productivité (10 à 15 %). Gérer aussi une moindre fertilité (85 %) par des lactations longues et un retard de mise à la reproduction d’une partie des chevrettes. Le tarissement des chèvres a lieu le 15 juin pour des mises bas à partir du 15 août. Les chèvres vides (échographies autour du 25 mai) sont conduites en lactation longue jusqu’à l’année suivante. Les chevrettes en échec de reproduction sont remises à la reproduction à partir du 15 octobre et feront une première lactation longue pour retrouver le cycle normal. La traite ne s’arrête donc jamais. Pour Hervé et Samuel Solignac, la plus-value sur le prix du lait « sert à compenser » ces contraintes.