Bovins viande : vers un retour aux faibles effectifs des années 1980 ?

Rétrospective avec Philippe Chotteau, chef du département économie de l’Institut de l’élevage, sur les évènements qui ont jalonné l’élevage bovins viande des années 1970 à nos jours. Et réflexion sur les perspectives d'avenir.

Rétrospective avec Philippe Chotteau, chef du département économie de l’Institut de l’élevage, sur les évènements qui ont jalonné l’élevage bovins viande des années 1970 à nos jours. Et réflexion sur les perspectives d'avenir.

« La création du cheptel allaitant spécialisé français, tel qu’on le connaît aujourd’hui, est finalement assez récente. Dans les années 1970, il y avait beaucoup plus de vaches laitières qu’allaitantes. Ces dernières étaient très localisées dans les berceaux traditionnels, essentiellement dans le Massif central et dans les Pyrénées, dans les zones défavorisées !

À part quelques élevages de grande taille, la plupart des éleveurs vivaient chichement, en vendant des broutards, qu’on appelait alors 'veaux d’Italie', quelques châtrons et vaches de réforme. Plusieurs éléments sont ensuite venus façonner le troupeau allaitant d’aujourd’hui », décrit Philippe Chotteau, de l’Idele.

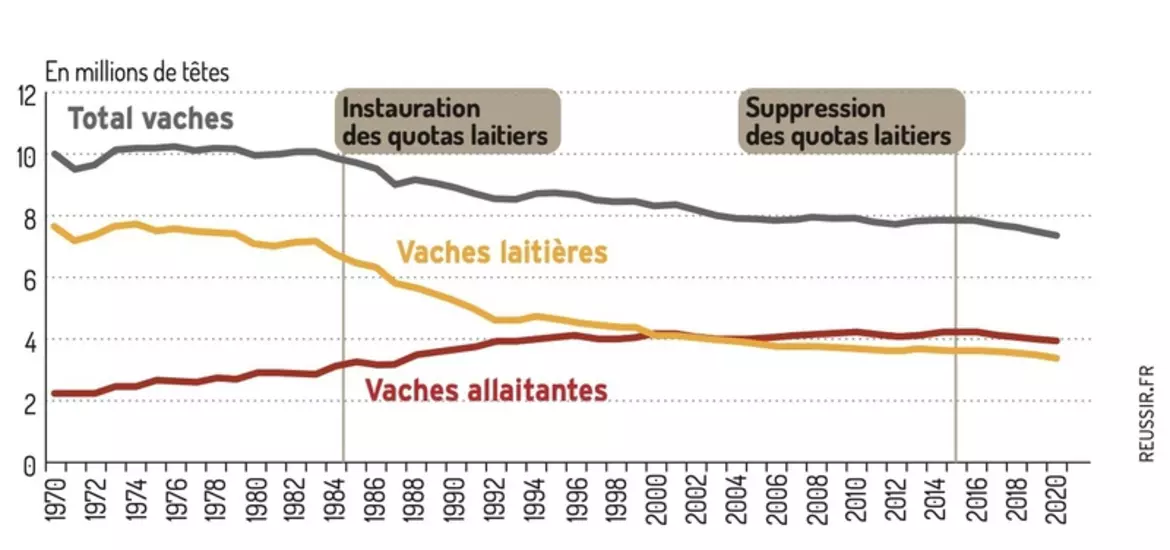

À la veille des quotas laitiers, en 1983, on comptait en France 2,9 millions de vaches allaitantes contre 7,2 de vaches laitières, soit plus du double. Dix ans après, on recensait quasiment 4 millions de vaches allaitantes en France et 4,5 millions de vaches laitières. Les équilibres entre vaches laitières et allaitantes ont été complètement changés. On a eu une véritable évolution du cheptel laitier vers le cheptel allaitant.

Ce virage a commencé avant même les quotas. Il a débuté en 1972 avec la mise en place de l’indemnité spéciale de montagne (ISM, liée aux vaches allaitantes et appelée aide à la vache tondeuse) initiée par Jacques Chirac, alors ministre de l’Agriculture et du Développement rural. L’ISM, prime française, est devenue communautaire en 1975 et correspond aujourd’hui à l’indemnité compensatoire de handicap naturel (ICHN). Elle a été intégrée au second pilier de la politique agricole commune (PAC) en 2000.

Un débouché italien façonneur dès les années 1970

Dans la deuxième moitié des années 1970, le développement du cheptel allaitant s’est poursuivi avec un marché italien devenu extrêmement demandeur de broutards. Dans les années 1960, l’Italie voit augmenter sa consommation de viande bovine et sa production s’industrialiser. Se met alors en place la production de jeunes bovins, appelée vitelloni (littéralement, des gros veaux), moyen de raccourcir drastiquement les cycles et de produire une viande moins chère que celle de veau de boucherie (amortissement du coût du maigre sur un poids de carcasse plus important, utilisation du maïs en expansion dans la plaine du Pô, carcasse beaucoup plus lourde).

Or, les Italiens n’ont pas assez de vaches pour fournir les veaux à engraisser. À l’époque, ils se sont aperçus qu’il y avait des animaux potentiellement disponibles dans le Massif central. Dans les années 1970, apparaissent les flux majeurs de broutards de la France vers l’Italie mais également de deux régions d’engraissement françaises, les Pays de la Loire (Vendée et Deux-Sèvres) et les plaines du Nord et de l’Est de la France (la Marne en particulier).

C’est l’époque également de la création en France de gros centres d’engraissement par des coopératives polyvalentes pour valoriser leurs céréales, leurs luzernes déshydratées et les coproduits d’agro-industries. « On sort alors de la cueillette pour la viande bovine. Le plus simple est alors la production de jeunes bovins. Toutefois, cette viande (claire et maigre) ne trouve pas spontanément sa place sur le marché français qui produit alors des bœufs. »

Elle intéresse par contre les marchés d’exports que sont d’abord l’Italie, puis les marchés portugais et grec et enfin le marché allemand. La fin de la prime aux bovins mâles de moins de 24 mois en 2002 (instaurée en 1987), la fin des quotas laitiers (qui avait développé l’engraissement des veaux laitiers comme atelier de complément chez les producteurs) et, plus récemment, la révision des dispositifs fiscaux (DPI) vont limiter ensuite cette production dans les zones céréalières ou de polyculture-élevage. « Aujourd’hui, le risque entre l’achat et la vente du jeune bovin n’est plus pris en charge. Pour maintenir de l’engraissement, il est nécessaire d’avoir un investissement fort de la part des coopératives. »

Un essor du cheptel dans les années 1980

La prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes (PMTVA), instaurée en 1980 par la CEE de l’époque, fait partie des grandes échéances qui ont permis l’essor du cheptel allaitant français (puis la PAC de 1992), avant la mise en place des quotas laitiers en 1984. Dès lors, le troupeau de vaches allaitantes français n’a cessé de croître jusque dans les années 1993. Durant dix ans environ, on a observé une substitution, en raison de la restructuration drastique du cheptel laitier avec des aides à la cessation. Il fallait faire face à une diminution de la production laitière jusqu’alors en croissance. Ainsi, pour 10 vaches laitières qui disparaissaient, il y avait 4 vaches allaitantes qui apparaissaient d’où une expansion de 2,9 à quasiment 4 millions de vaches en dix ans et une diminution extrêmement rapide du cheptel laitier qui est passé de 7 à 4,5 millions de vaches. Par la suite, la restructuration du cheptel laitier n’a jamais cessé.

Par contre, la capitalisation allaitante s’est arrêtée de 1993 à 2016, toute une période où le cheptel allaitant a oscillé aux alentours des 4 millions de vaches. « Mais cela n’a pas été un long fleuve tranquille. Il y a eu des accidents impactant fortement le marché de la viande bovine. D’abord après la chute du mur de Berlin en 1989 où on a dû faire face à un afflux de viandes et de veaux arrivant notamment de Pologne, à bas coût dans toute l’Europe. Le second stress majeur date de 1996 avec la première crise de la vache folle suivie en 2001, de la seconde, couplée à une épizootie de fièvre aphteuse. La stratégie de la filière a été alors de distinguer la viande des filières allaitante et laitière. »

Une décapitalisation depuis 2016

Après cette longue phase de stabilité apparente en cheptel de 1993 à 2016, le cheptel bovins viande a engagé une phase de décroissance. Fin août 2022, on comptait 3,6 millions de vaches allaitantes et 3,4 millions de vaches laitières. « Il est difficile aujourd’hui de croire à une recapitalisation du cheptel allaitant, à la fois pour des questions de revenus, de compétitions entre productions et de démographie (50 % des éleveurs bovins de 2018 ne seront plus en activité en 2027 et, sur les deux dernières années, le taux de remplacement des éleveurs n’excède pas 50 % en bovins viande). Il est par contre envisageable de faire varier les curseurs de l’exportation (1 million de broutards et 300 000 veaux laitiers). Est-ce que l’on reviendra à 2,9 millions de vaches comme dans les années 1980 ? En tout cas, on ne va pas rester à 3,6 millions. Et ce n’est pas parce que l’on diminue la production qu’on va diminuer la consommation (érosion inférieure à 1 % en 2022). L’exemple de la filière ovine en est l’exemple criant », conclut le spécialiste.

« Une évolution inquiétante du cheptel bovin viande », Philippe Chotteau chef du département économie de l’Institut de l’élevage et spécialiste de la filière bovin viande

Un système allaitant français très spécifique

Le système allaitant français est assez différent de ce que l’on peut rencontrer dans les autres pays producteurs mondiaux. En Irlande, par exemple, les éleveurs allaitants sont très souvent pluriactifs, notamment sur toute la côte Ouest dans les zones très difficiles. En Espagne, autre gros cheptel en Europe, les troupeaux allaitants sont majoritairement le fait d’une gestion plus patrimoniale (capitaux et entrées d’argent extérieurs). Ce qui est très souvent le cas dans les autres grands pays d’élevage allaitant. On rencontre ainsi, soit des systèmes extensifs avec une gestion patrimoniale pour maintenir l’emprise sur le territoire et souvent avec des emplois salariés peu chers et des productivités faibles, soit des systèmes avec beaucoup d’aides environnementales comme dans le Nord de l’Europe.

Un système fragilisé

« En France, le système naisseur, notamment des zones défavorisées du Massif central et des Pyrénées est très spécial et aujourd’hui fragilisé. Les estimations de revenus 2022 pour les naisseurs dits extensifs sont à de très bas niveaux, entre 16 000 et 17 000 euros par UMO et ce, malgré la forte hausse des prix. Cette dernière est d’ailleurs plutôt un accélérateur de la décapitalisation. Il est, en effet aujourd’hui très tentant de vendre quelques vaches entre la faiblesse des revenus et les besoins de trésorerie auxquels s’ajoutent des sécheresses itératives et des prix d’intrants en forte augmentation », détaille Philippe Chotteau. À l’inverse, les systèmes naisseurs-engraisseurs de jeunes bovins avec grandes cultures des réseaux Inosys ont, quant à eux, des revenus à plus de 70 000 euros, grâce aux produits des cultures. Posant ainsi la question de l’élevage quand on a le choix.

Des questions de bien-être animal et d’énergie de plus en plus prégnantes

Les exportations d’animaux, notamment des plus jeunes risquent de plus en plus d’être remis en cause. Cette année, une discussion s’ouvre au niveau européen autour de la directive bien-être animal qui prend en compte le transport d’animaux vivants (jeunes ou prêts à abattre). Dans les économies d’énergie, de bilan carbone, de ressources humaines, le transport joue également pour beaucoup.

« Structurellement, on va vers un coût de l’énergie élevé ce qui représente un enjeu fondamental pour les exploitations, mais aussi pour l’aval et notamment pour les abattoirs très énergivores et consommateurs d’eau. Le recyclage de l’eau et de l’énergie devient crucial », évoque Philippe Chotteau.

Quelles perspectives à long terme

Dans quarante ans, « pour maintenir des systèmes allaitants naisseurs spécialisés comme aujourd’hui, un autre équilibre de revenus sera nécessaire », estime Philippe Chotteau. Ces revenus peuvent être assurés par la production de l’énergie mais aussi par des services environnementaux bien mieux rémunérés qu’aujourd’hui car très souvent ces élevages se situent dans des zones où ils rendent des services environnementaux majeurs ou bien encore, grâce à des crédits carbone. « L’augmentation de cheptel par travailleur n’est en tout cas plus la solution. On n’arrive pas à prouver le gain de productivité des gros ateliers de naissage au-delà de 40-50 vaches. On pourra également voir se redévelopper du naissage dans les zones intermédiaires où il y a la présence de prairies permanentes obligatoires et des problématiques de fertilité organique des sols. Mais ce seront certainement des ateliers de plus petites tailles. Le naissage a de fortes chances de s’extensifier et les aléas climatiques vont également inciter à diminuer le chargement des surfaces fourragères. Le réchauffement climatique pose également la question de la ressource en eau. » Du côté de l’engraissement, un engagement de l’aval sera primordial pour le redévelopper, face à la disparition des dispositifs d’encouragement publics. À l’avenir, l’enjeu est également celui de la main-d’œuvre : il y a très peu de salariés dans les fermes de viande bovine. La reconstitution de services collectifs peut être une réponse mais il faudra être particulièrement inventif dans une période de recul de cheptel.