[Biosécurité] « J’ai réfléchi au positionnement des bâtiments pour limiter les risques »

Damien Ploteau, fait partie des premiers éleveurs français à avoir suivi une formation biosécurité. Une piqûre de rappel après vingt ans de métier.

Damien Ploteau, fait partie des premiers éleveurs français à avoir suivi une formation biosécurité. Une piqûre de rappel après vingt ans de métier.

« La formation biosécurité permet une remise à plat des pratiques. On se rend compte que l’on fait déjà beaucoup de choses naturellement. Elle permet de structurer notre façon d’appréhender le risque », commence Damien Ploteau, à la tête d’un troupeau d’une centaine de mères limousines, au Vallons-de-l’Erdre en Loire-Atlantique. En tant qu’administrateur du GDS du département, l’éleveur fait partie des premiers à avoir suivi cette formation.

Durant celle-ci, les participants ont pu étudier le plan Géoportail de leur exploitation. « On utilise diverses couleurs pour identifier les différentes zones (professionnelle, d’élevage et non-professionnelle) et les différents flux, ceux des animaux, des aliments, des effluents et des intervenants. On peut ainsi visualiser en un coup d’œil une incohérence », observe Damien Ploteau. Sur son exploitation, l’éleveur n’a pas identifié de problèmes majeurs.

« Lors de mon installation, il y a 22 ans, j’avais été sensibilisé à la biosécurité. J’avais donc réfléchi au positionnement des différents bâtiments pour éviter les risques. Il n’y a donc pas, par exemple, de chevauchement de flux d’alimentation et d’effluents. La zone d’équarrissage se situe sur une zone stabilisée. Elle a été installée à l’entrée de l’exploitation. » De cette manière, le camion n’a pas à pénétrer dans la zone professionnelle ni dans la zone d’élevage pour récupérer les cadavres.

Des zones d’accueil stabilisées

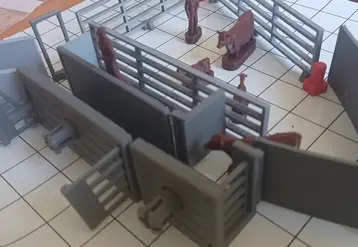

Des points d’eau ont été positionnés stratégiquement à chaque entrée des zones d’élevages pour limiter les risques de contaminations. Les intervenants extérieurs peuvent ainsi se laver les bottes dans n’importe quelle zone d’intervention et sans avoir à parcourir toute l’exploitation. Par exemple, les marchands de bestiaux se garent devant la contention pour charger les animaux. Un point d’eau leur permet de laver leurs bottes juste avant de remonter dans le camion. Les deux zones accessibles au stationnement du vétérinaire disposent également d’un point d’eau. Tous ont été disposés sur des zones stabilisées.

La litière accumulée part directement au champ. Cela évite les flux de déjection. Une clôture a été installée pour éviter que les vaches y aient accès. Par ailleurs, depuis peu, Damien Ploteau utilise des doubles clôtures pour les parcelles en contact direct avec les cheptels d’éleveurs voisins. « Jusqu’alors, on pratiquait la méthode du pâturage alterné pour que les bovins ne pâturent pas à côté au même moment », souligne l’éleveur.

Une case d’infirmerie a été pensée dès l’installation de Damien Ploteau. Les animaux malades y sont ainsi isolés. « Depuis la formation, j’applique le principe de la marche en avant. Auparavant, j’allais toujours voir les malades en priorité. Dorénavant, je m’occupe des animaux sains avant de soigner les malades », note l’éleveur.

Une plus grande vigilance à l’introduction

« La formation a également été une bonne piqûre de rappel concernant l’introduction des animaux et le risque d’entrée d’agents pathogènes lors d’achats », poursuit-il. Aussi, l’élevage étant conduit en 100 % monte naturelle, il a veillé à la mise à l’écart des deux jeunes futurs reproducteurs acquis récemment. Le temps de la réalisation des prises de sang et de la réception des résultats, les deux mâles, provenant de la même exploitation, resteront dans un champ à l’écart des animaux du troupeau.

Leur achat a au préalable été anticipé pour que l’attente ne pénalise pas la mise à la reproduction des femelles. « J’ai récemment vendu une bête à un autre éleveur. Je lui ai conseillé d’utiliser le pack à l’introduction. » Depuis dix ans que ce pack est proposé aux éleveurs par le GDS de Loire-Atlantique, « seuls 20 à 25 % d’entre eux l’utilisent », souligne Laurent Delobel, directeur du GDS du département.

Après la mise à l’herbe des animaux, les bâtiments sont passés au karcher avant un vide sanitaire de sept à huit mois. « Quand les bâtiments sont propres, il y a moins de mouches », remarque Damien Ploteau. « Un bon nettoyage, c’est 80 % de moins de charge bactérienne. S’il n’y a pas de problèmes dans l’élevage, une désinfection n’est pas nécessaire. On conserve ainsi le microbisme de l’élevage », ajoute Laurent Delobel.

Chiffres clés

Apprendre à gérer le risque sanitaire en élevages bovins viande

Dans le contexte de sensibilisation des éleveurs à leurs responsabilités en matière de biosécurité, au regard de La loi de santé animale, une formation a été mise en place.

La formation élaborée par le GDS France (agréée Vivea) se déroule sur une journée. Son objectif est de former un référent biosécurité par exploitation. « Les premières formations ont commencé en octobre. Nous avons déjà réalisé six sessions, en Loire-Atlantique, en Vendée et dans la Sarthe. La matinée est surtout consacrée à la théorie avec un maximum d’échanges. On désacralise le terme, on voit ce qui se cache derrière le mot biosécurité », constate Laurent Delobel, directeur du GDS de Loire-Atlantique. Durant cette formation, les bases de la biosécurité sont expliquées : le zonage de l’exploitation (zone d’élevage, zone professionnelle et zone non-professionnelle), les flux entrants et sortants. Les règles de biosécurité et leur mise en œuvre sont ensuite abordées. Une mise en pratique des mesures de biosécurité est également réalisée pour chaque élevage. « Chaque éleveur remplit un test d’autoévaluation sur son propre élevage et travaille sur le plan correspondant (Géoportail). Cela permet d’identifier de potentiels axes d’améliorations. »

De nombreux points bien maîtrisés

« On constate lors de ces formations que les éleveurs appliquent déjà de nombreuses mesures de biosécurité. Les petits bémols en élevages allaitants se situent surtout sur la formalisation de la zone non professionnelle (zone d’accueil, stationnement pour les intervenants). La zone d’élevage est souvent moins standardisée que ce que l’on peut voir dans les fermes laitières. Il est important de garder à l’esprit que la zone non-professionnelle doit être stabilisée, propre et en dehors de la zone d’élevage », souligne le vétérinaire.

Durant la formation, c’est la zone d’équarrissage (hors zone professionnelle et d’élevage, pas de camion qui traverse l’élevage) qui soulève le plus de surprises. « La marche en avant (jeune vers adulte vers malade) est imaginable en théorie mais pas toujours évidente à respecter en pratique. Quand un éleveur fait face à des diarrhées néonatales, c’est souvent la première vérification qu’il veut faire le matin en arrivant dans l’élevage. Dans ce cas, il faut essayer de minimiser le risque en prenant un maximum de protections. Enfin, en bovins, il n’est pas toujours aisé d’avoir un plan de nettoyage aussi complet que dans les conduites hors-sol mais il est important d’essayer d’avoir un bon vide sanitaire, curage. »