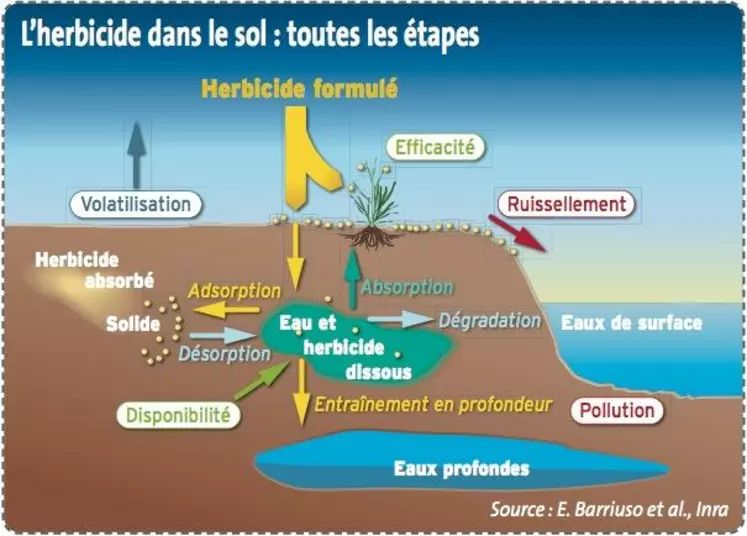

Que deviennent les phytos dans les sols ?

Avant de devenir d’éventuels polluants,

les pesticides peuvent être dégradés par diverses voies dans le sol

ou retenus par des constituants comme la matière organique.

L’évolution d’un pesticide dans le sol est conditionnée par divers facteurs. « Selon la structure chimique des molécules, on peut les classer en deux grands groupes, les molécules non ionisables et celles ionisables souvent plus solubles dans l’eau, décrit Pierre Benoît, de l’unité Environnement et Grandes Cultures à l’Inra de Grignon. La première catégorie concerne une majorité des matières actives. Les substances non ionisables ont tendance à se fixer à la matière organique (MO). C’est le cas de l’isoproturon dont la mobilité dans le sol est sous le contrôle de la MO. Ce qui signifie que dans des sols pauvres en MO, l’isoproturon peut être facilement transporté dans les eaux. Dans les matières actives ionisables, on retrouve des hormones (MCPA, 2,4-D) peu retenues par les éléments du sol, mobiles et solubles dans l’eau mais aussi la glyphosate qui, lui, est fortement retenu par les constituants minéraux.

Le coefficient Koc est souvent utilisé pour caractériser une molécule sur l’aptitude à être adsorbée ou désorbée sur la matière organique. Autre élément de caractérisation : la durée de demi-vie de la molécule. Elle est importante pour évaluer la vitesse de disparition d’une molécule dans l’environnement mais peut être très variable selon les conditions (climat, types de sol, activité microbienne…) et la substance elle-même. Ainsi, la demi-vie varie de 100 à 300 jours pour le diflufenicanil ou se limite à quelques jours pour le metsulfuron-méthyl. Actuellement, une demi-vie longue est rédhibitoire pour l’homologation d’un produit et a eu pour conséquence le retrait d’un certain nombre de spécialités, au premier rang desquelles les organochlorés. Interdit d’utilisation en agriculture depuis des lustres, le lindane avec sa demi-vie très longue est toujours retrouvé dans l’environnement.

Les caractéristiques abiotiques et biotiques du sol

Certaines substances actives pourront être transformées sous l’action de la lumière (photolyse) à la surface du sol ou du pH. « Ce dernier paramètre est important pour certaines molécules. Le 2,4-D devient plus hydrophobe à pH acide et il est plus mobile dans des pH du sol proches de la neutralité », précise Pierre Benoît. L’influence de la texture sur le devenir des pesticides repose surtout sur l’importance des éléments fins (argiles, oxy-hydroxydes de fer) et de la MO qui conditionnent à la fois la rétention des molécules et la quantité de biomasse microbienne impliquée dans la biodégradation. Quant aux températures et humidités, ce sont des facteurs externes au sol qui ont une grande importance. Sans eau, dans certains sols, il n’y a pas de dégradation des molécules phytosanitaires.

La MO est associée à une biomasse microbienne. Les micro-organismes du sol contribuent largement à la dégradation des pesticides. À conditions que ces molécules soient disponibles. « Dans le sol se joue une compétition entre la rétention des molécules due à la matière organique et leur disponibilité pour une dégradation par les organismes, mentionne Lionel Alletto, enseignant chercheur à l’école d’ingénieurs de Purpan. À travers les techniques de conservation des sols, on note une augmentation de matière organique dans les couches supérieures du sol qui a pour effet de retenir davantage les molécules et, en même temps, une intensification de l’activité microbienne pour dégrader ces molécules… »

Adaptation insoupçonnée de la microflore

Des micro-organismes du sol tirent profit des pesticides comme de tout autre produit organique en tant que source de carbone en les métabolisant. Certaines flores microbiennes s’adaptent pour augmenter leur capacité de biodégradation de ces polluants. « On a pu constater par le passé que dans des parcelles de monoculture de maïs, les micro-organismes montraient une efficacité plus forte de biodégradation de l’atrazine que dans des parcelles voisines où l’atrazine était peu ou pas utilisé », rapporte Pierre Benoît. Des chercheurs de l’Inra de Dijon, Fabrice Martin-Laurent en tête, ont étudié cette particularité qu’ils ont nommé biodégradation accélérée (BDA). « L’application répétée de pesticides sur les parcelles agricoles peut conduire à l’adaptation de la microflore du sol qui acquiert les gènes codant les enzymes cataboliques responsables de la dégradation des pesticides. Cette BDA se caractérise alors par la diminution de demi-vie des molécules actives. Par exemple pour l’atrazine, cette demi-vie n’est plus que de quelques jours contre quelques semaines à quelques mois dans un sol non adapté. » Ce phénomène particulier ne doit pas être un prétexte pour se lâcher sans retenue sur les traitements phytosanitaires.

Travail du sol et matière organique

Le non labour a tendance à augmenter le taux de MO dans les couches supérieures du sol contribuant ainsi à réduire le risque de pollution des eaux par les pesticides. Mais il peut avoir des répercussions contraires. « Le non labour augmente la macroporosité du sol, ce qui peut avoir pour effet d’accroître les fuites de produits phytosanitaires en court-circuitant l’effet de la couche de terre avec la MO », remarquent Lionel Alletto et Pierre Benoît. Le chercheur de Purpan s’interroge également sur l’effet d’une technique telle que le strip-till. « Avec la production d’un mulch important en modalité de strip-till associée à une ligne de semis avec un travail du sol assez profond, on peut créer un chemin d’écoulement préférentiel pour les phyto qui agira comme un drain… »

« En semis direct, on a un réchauffement du sol moins rapide qu’en labour, d’où une biodégradation moins favorisée, ajoute Lionel Alletto. Mais du fait de la matière organique sur les couches supérieures du sol où se concentre une bonne partie de l’activité microbienne, la dégradation des pesticides en semis direct est le plus souvent supérieure ou équivalente à celle en labour », rassure-t-il.

La dynamique de l’eau dans le sol est liée à sa structure, avec plus ou moins de transfert ou de rétention ainsi que de risques de pollution des cours d’eau et des nappes. Au travers de la préparation du sol, l’agriculteur peut agir sur la structure du sol afin de réduire les risques, de même qu’il peut jouer sur la couverture végétale, la gestion de l’irrigation, la qualité de pulvérisation… Mais pour résoudre une bonne partie du problème de pollution par les pesticides, la première chose à faire est de les utiliser avec modération.

Les pesticides sont surveillés mais aussi leurs métabolites

Il ne suffit pas de mesurer les pesticides dans l’environnement, il faut aussi considérer leurs métabolites : l’Ampa pour le glyphosate, la déséthyl-atrazine… « Leur impact toxicologique est important pour certains et ils contribuent à augmenter le nombre de polluants potentiels dans le milieu, remarque Pierre Benoît, Inra. Leurs propriétés diffèrent également de la substance active d’origine. Par exemple, le S-métolachore produit des métabolites beaucoup plus mobiles dans le sol et que l’on retrouve plus facilement dans les eaux. » Dans les dossiers d’homologation, les sociétés phytosanitaires doivent faire connaître les principaux métabolites des produits qu’ils mettent sur le marché.

Pas que des herbicides dans le sol

Les analyses de la qualité de l’eau laissent apparaître en grande majorité des herbicides et leurs métabolites parmi les pesticides retrouvés. Logique, ce sont des produits appliqués directement sur le sol, de même que certaines insecticides et molluscicides. Qu’en est-il des fongicides largement utilisés en France, sur céréales notamment ? « Ils sont appliqués sur du feuillage et arrivent de manière différée au sol. Des molécules comme l’époxiconazole (triazole) sont relativement persistantes avec des Koc et des demi-vies élevés. On les retrouve peu dans les monitoring sauf quand il y a eu un ruissellement important sur un sol, remarque Lionel Alletto. Ce sont des molécules peu dégradées, assez retenues dans la matière organique des sols. »

Irrigation : attention aux arrosages mal positionnés

« La date de première irrigation est cruciale pour les flux de pesticides qui suivent, selon Lionel Alletto. Si elle intervient trop tôt après un traitement, cette irrigation peut être responsable de 60-70 % du flux de pesticides mesuré dans le drainage. » Le premier événement conduisant à un drainage (pluie…) est responsable de la majeure partie du transfert des produits phytosanitaires dans les eaux. « Un outil de pilotage aidera à bien positionner le premier tour d’eau en regard de ce que le sol a véritablement besoin. »