ENVIRONNEMENT

Les captages Grenelle entre deux eaux

Dossier techniquement complexe

et politiquement sensible, la mise en oeuvre de la protection

des captages Grenelle prend des allures de laboratoire

pour des systèmes agricoles économes en intrants.

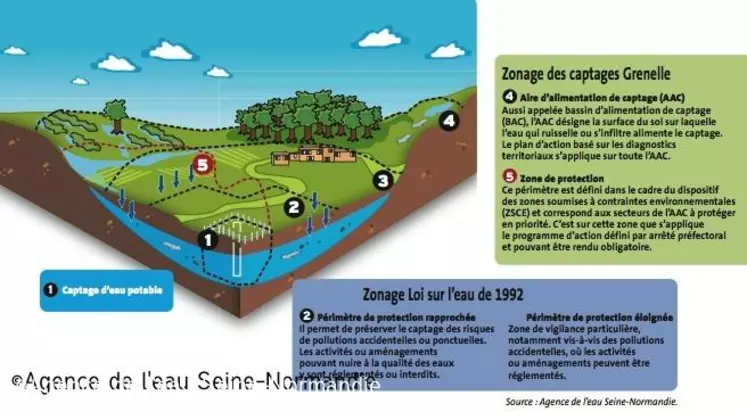

C’est l’une des mesures phares du Grenelle de l’environnement: mettre en place une protection renforcée contre les pollutions diffuses sur 507 captages disséminés sur le territoire national. Le portrait robot des heureux élus : des captages identifiés comme particulièrement vulnérables au regard de la population desservie, de leur caractère non substituable et de leur niveau de contamination en nitrates ou pesticides. Sur le papier, la procédure est claire comme de l’eau de roche, avec un parcours balisé allant de la délimitation de l’aire d’alimentation de captage (AAC) à l’élaboration d’un plan d’action. Mais sur le terrain, la mise en oeuvre n’est pas aussi limpide, comme en atteste l’état d’avancement des dossiers (voir encadré). La tâche n’est certes pas simple.Techniquement, d’abord, puisqu’il faut s’atteler à des phénomènes hydrogéologiques complexes. Contrairement aux périmètres de protection imposés par la Loi sur l’eau de 1992 qui visent à prévenir les pollutions ponctuelles, l’approche initiée sur les captages Grenelle s’attaque aux pollutions diffuses, bien plus difficiles à cerner, sur des AAC pouvant atteindre plusieurs dizaines de milliers d’hectares.

DIALOGUE DIFFICILE

À la complexité technique s’ajoute une concertation parfois difficile au sein des comités de pilotage. Ces instances regroupent représentants du monde agricole, des services de l’État, de l’Agence de l’eau, généralement sous la houlette de la collectivité locale ou du syndicat d’assainissement. Pour la profession agricole déjà échaudée par un empilement de mesures environnementales — dont l’efficacité a rarement été évaluée — ce nouveau dispositif suscite la méfiance. « Il y a une difficulté de compréhension des tenants et des aboutissants, avec beaucoup de non-dits, estime Benoît Lefébure, agriculteur dans le Calvados et membre de Captages 14, une association créée il y a deux ans pour défendre les intérêts des agriculteurs et des propriétaires concernés par les périmètres de captages. Pour obtenir des informations sur le déroulement des premières phases, il a fallu aller les chercher ! » Comme dans d’autres régions, les adhérents de Captages 14 s’interrogent sur la fiabilité des diagnostics territoriaux réalisés par certains bureaux d’études. « Nous ne remettons pas en cause l’aire d’alimentation de captage, mais nous voulons connaître la méthodologie, pourquoi certains éléments pédologiques n’ont pas été pris en considération », explique Benoît Lefébure, qui dénonce également une prise en compte approximative des systèmes technico-économiques des exploitation.

« CHANTAGE À LA ZSCE »

Même là où le dialogue est bien engagé, une crainte demeure : celle du passage en force de l’administration, cristallisée par le dispositif des Zones soumises à contraintes environnementales (ZSCE) permettant au préfet de rendre obligatoire certaines mesures (voir en page 12). « Il existe un décalage entre le discours national, où l’administration prône la contractualisation prenant en compte le contexte local, et ce qui se passe sur le terrain, où l’on brandit un peu vite la ZSCE, résume-t-on à l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture. Le réglementaire n’est pas une réponse, pas plus que l’acquisition de terrain par les collectivités ou les agences de l’eau. » Un discours qui trouve écho dans la plaine : nombreux sont les témoignages évoquant les « fortes pressions » exercées par les services de l’État pour instaurer des zones soumises à contraintes environnementales, voire un « chantage à la ZSCE » pour une partie des financements. Pour Bernard Layer, de la chambre d’agriculture de l’Indre, suspendre une telle épée de Damoclès peut s’avérer contreproductif. « Dans notre département, la menace du passage à l’obligatoire que font peser les ZSCE a cassé des dynamiques qui existaient depuis longtemps sur certains secteurs et qui donnaient des résultats », explique le conseiller spécialisé.Du côté des agences de l’eau, on assure que les aides ne sont pas conditionnées aux ZSCE. « Nous sommes très attachés à l’approche contractuelle, affirme François Dubois de la Sablonière, de l’agence de l’eau Loire-Bretagne. Nous essayons d’éviter le réglementaire qui fait peur, car l’engagement collectif est le garant de la réussite de ces opérations. » ENGAGEMENT COLLECTIF Bernard Layer déplore également un dispositif ZSCE conçu « pour faciliter les contrôles ». « Contrôler si l’on a apporté 120 ou 150 unités d’azote, c’est facile. Ça l’est moins quand on fait de l’agronomie. On risque de se déconnecter de la faisabilité des pratiques et de la viabilité économique des exploitations. » Au-delà du risque de braquer la profession agricole, le passage à un régime obligatoire assècherait les aides distribuées via les mesures agro-environnementales (MAE), puisque seules les mesures allant au-delà des exigences réglementaires sont finançables. Sans être la panacée, ces MAE constituent aujourd’hui la principale source d’accompagnement des changements de pratiques dans les AAC. Elles sont aussi beaucoup plus simples à mettre en oeuvre que les hypothétiques solutions alternatives telles que les Indemnités compensatoires de contraintes environnementales (ICCE). « Notre souci n’est pas de courir après des aides que nous ne demandons pas, souligne un agriculteur de l’Indre dont l’exploitation se situe dans une aire de captage. Ce que nous voulons, c’est pouvoir maintenir une activité économique sur nos fermes. » Car derrière la dimension locale des aires d’alimentation de captage se profile un débat de fond sur le modèle agricole. Pour le ministère de l’Écologie, les captages Grenelle concernés par la problématique phytosanitaire, soit deux tiers sur les 507, font office de laboratoires pour une agriculture « Écophytocompatible ». « L’action engagée localement dans ces aires d’alimentation de captage doit contribuer à l’atteinte des objectifs nationaux de réduction de 50 % de l’usage des pesticides en dix ans dans le cadre du plan Écophyto », précise ainsi le ministère. Une partie du monde agricole vitupère contre cette approche « idéologique » et s’alarme de voir les AAC Grenelle se transformer en zones de test pour des systèmes bridant le potentiel de production au nom de la réduction de l’usage des produits phytosanitaires. « Les plans d’action se focalisent trop sur la réduction des quantités d’intrants et pas assez sur la mise en oeuvre de solutions spécifiques pour limiter les transferts », regrette Jean- Paul Bordes, d’Arvalis. L’inquiétude est d’autant plus vive que les surfaces n’ont rien d’anecdotique : avec une superficie moyenne de 12 000 hectares, les 507 AAC Grenelle couvrent 6 millions d’hectares, soit plus de 10 % du territoire métropolitain.

DONNER DES GAGES À BRUXELLES

Si le ministère de l’Écologie dément vouloir allonger la liste des captages Grenelle, la dynamique est bel et bien enclenchée. Car pour l’État, l’enjeu est celui de la politique de l’eau, un domaine pour lequel la France est sous pression. En 2000, la directive-cadre sur l’eau a fixé l’objectif d’atteindre le « bon état » écologique et chimique de toutes les eaux communautaires en 2015. Un résultat hors de portée pour l’Hexagone à trois ans de l’échéance. Les pouvoirs publics ont donc tout intérêt à donner des gages volontaristes à Bruxelles pour éviter d’être sanctionnés par de lourdes amendes. Par exemple en multipliant les arrêtés ZSCE? La question n’a pas reçu de réponse de la part des services de l’État interrogés à ce sujet.