Irrigation : faire avec une eau de moins en moins disponible

Les étés secs de ces dernières années ont conduit à la multiplication des arrêtés départementaux d’interdiction d’irriguer, avec des différences selon les secteurs. Explications.

Les étés secs de ces dernières années ont conduit à la multiplication des arrêtés départementaux d’interdiction d’irriguer, avec des différences selon les secteurs. Explications.

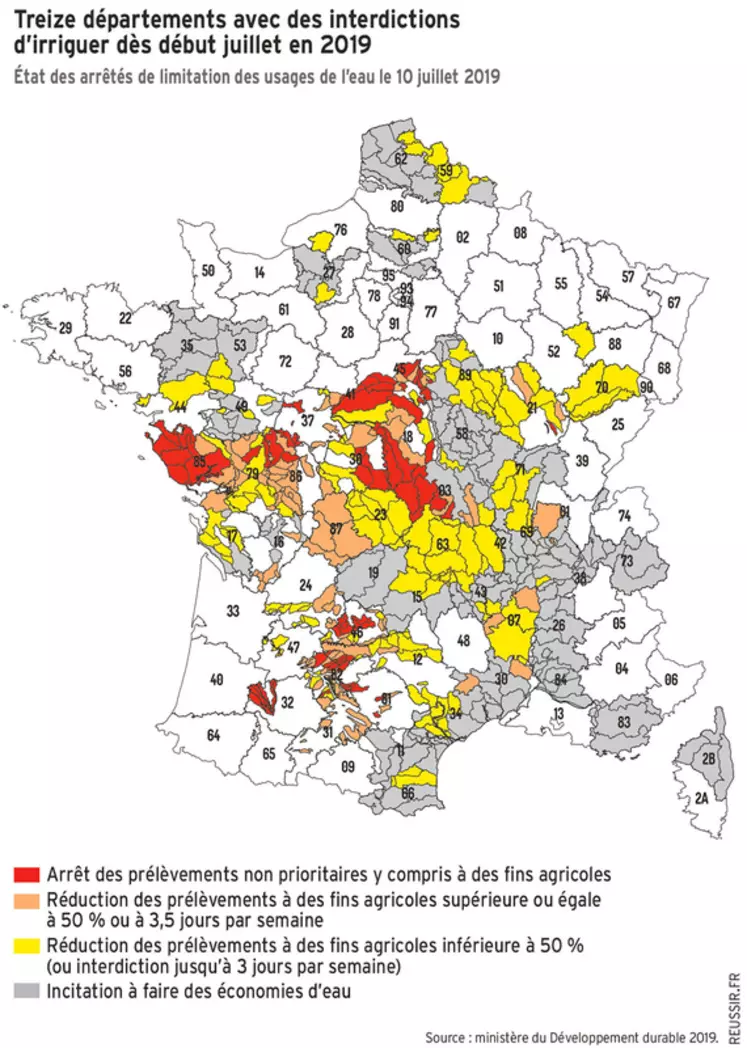

Depuis plusieurs années, le début des vacances estivales rime avec restrictions de l’usage de l’eau sur divers territoires, si l'on en juge les arrêtés départementaux (1). En témoignent par exemple les années 2019 et 2020, où les sécheresses ont été fortes. Fin août 2020, plus de la moitié de la France était concernée par des restrictions d’usage. Mais pour l’agriculture, ces restrictions pèsent quand elles interviennent plus tôt, notamment en juillet lors de la campagne d’irrigation du maïs et de la phase critique de sa floraison. Or en 2019, dès le 10 juillet, des interdictions d’irriguer ont touché plusieurs départements producteurs de grandes cultures.

Davantage d’irrigation au printemps sur des blés remplaçant le maïs

Le spécialiste relève qu’il y a davantage de retenues en amont de cours d’eau (lacs de barrage…) en Aquitaine qu’en Poitou-Charentes, ce qui permet de réguler plus facilement les débits. Laurent Fombeur constate aussi une évolution dans l’irrigation des cultures : « dans un département comme la Vienne (ex-Poitou-Charentes), la sole de maïs irrigué a baissé de moitié depuis la fin des années 90 et elle a été remplacée par des cultures d’hiver arrosées au printemps comme le blé. Et il faut souvent 1,5 hectare de blé pour obtenir une marge économique équivalente à celle d’1 hectare de maïs irrigué. La gestion de l’eau sur maïs évolue également. Avec des semis de plus en plus précoces, elle démarre plus tôt, début juin, au lieu du 20 juin il y a vingt ans. Et elle finit en août au lieu de septembre. » Les prélèvements d’eau s’intensifient au printemps. Cet accroissement peut expliquer en partie des restrictions fortes dès juillet.

En Poitou-Charentes, beaucoup de prélèvements s’effectuent en nappes souterraines, dont un grand nombre se remplit et se vide très vite, contrairement à l’inertie de la nappe de Beauce. Les sols du secteur sont majoritairement calcaires, superficiels avec une faible réserve utile, d’où des demandes en eau d’irrigation plus élevées en volume que des situations à sols limoneux ou argileux. Enfin, le Poitou-Charentes est une région de grandes cultures quand certains départements aquitains ont des productions végétales plus diversifiées.

Pour Laurent Fombeur, il faut trouver des moyens de sécuriser l’accès à l’eau pour les agriculteurs, ce qui passe par le stockage. « L’eau stockée dans des retenues artificielles (bassines) provient des rivières ou des forages comme dans le marais Poitevin avec un remplissage pendant la période hivernale. Ce n’est pas de l’eau prélevée l’été. Pour ne pas perturber le fonctionnement des nappes, ce type de prélèvement l’hiver est très réglementé. »

Le réchauffement climatique a bien sûr sa part dans l’accroissement des restrictions et génère une demande des cultures en eau de plus en plus forte. « La sécheresse résulte d’un manque de pluie mais elle peut être accentuée par des températures élevées, provoquant un assèchement des sols et une évaporation plus importante de l’eau disponible, précise le ministère de la Transition écologique. Avec le changement climatique, les sécheresses seront de plus en plus récurrentes. La hausse de température en renforcera l’intensité et la durée. Les effets sont déjà visibles. » C’est effectivement ce que nous connaissons ces derniers étés.

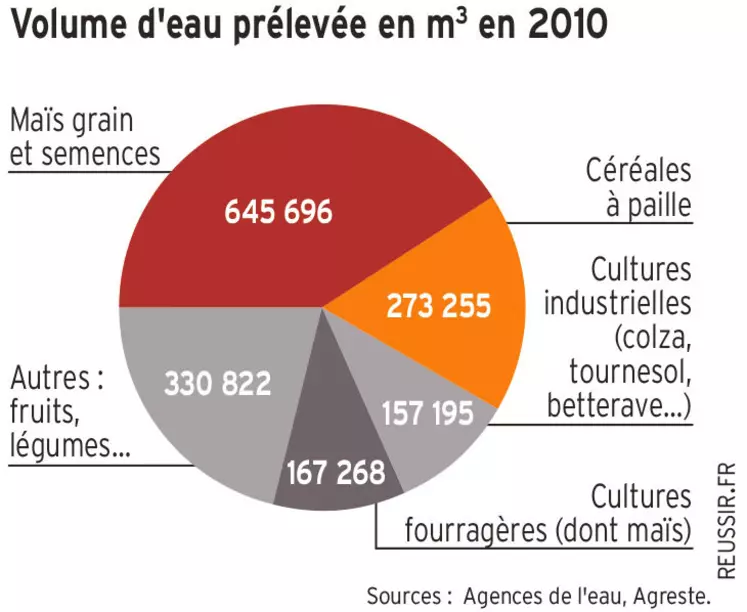

L’agriculture consomme 50 % de l’eau prélevée en France

L’agriculture ne représente que 11 % des volumes prélevés et l’irrigation en mobilise au moins 80 %. Mais selon le ministère de la Transition écologique, le secteur agricole représente 50 % des consommations. L’industrie prélève 70 % de l’eau mais en restitue une large part au milieu, ce qui n’est pas le cas de l’agriculture. Celle-ci peut représenter jusqu’à 80 % de l’eau consommée sur les trois mois de l’été, notamment dans certaines zones géographiques où les ressources sont faibles.

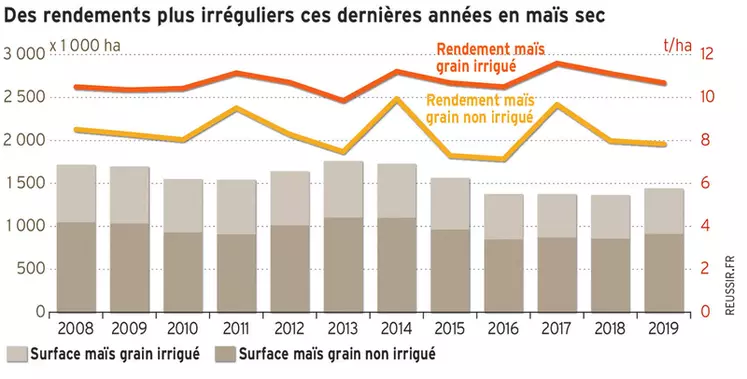

Le maïs irrigué compte de moins en moins

L’écart de rendement s’accentue entre maïs irrigué et non irrigué

D’autre part, il faut rajouter aux alentours de 100 000 hectares de maïs irrigué pour le débouché fourrage. Avec plus de 10 t/ha, le rendement moyen du maïs grain irrigué en France affiche environ 3 t/ha de plus que celui du maïs en sec. L’écart s’est accentué légèrement (de quelques quintaux) ces dernières années par rapport au début des années 2000, et la variabilité est plus forte en maïs non irrigué.

Eaux de surface dans le Sud, eaux de nappe dans le Nord

En 2013, 63 % de l’eau prélevée pour l’agriculture était puisée en surface (rivières, lacs…) selon l’Onema (1). Mais cette répartition est très contrastée entre le Sud et le Nord de l’Hexagone. Dans douze bassins hydrographiques situés au Sud dont les prélèvements correspondent à 65 % du total en France, l’irrigation est très majoritairement assurée avec de l’eau de surface. Dans onze bassins au Nord représentant 25 % du total, l’irrigation provient à 80 % d’eaux souterraines, selon l’Onema.